誰在讓車主隱私“裸奔”快訊

除了車企主動收集甚至曝出車主行車數據等隱私外,數據被變現 車主被動裸奔 鎖車鎖車曝隱私,車企對車主合法擁有的車輛。

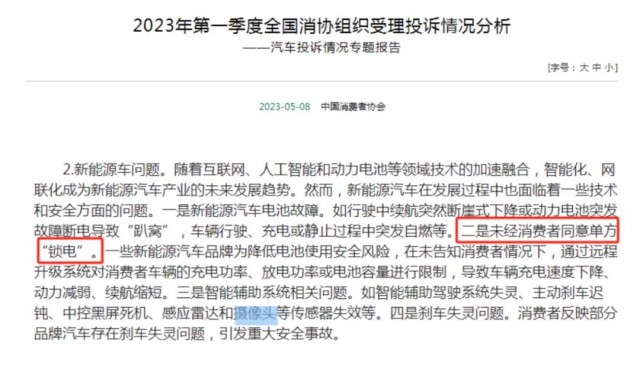

車企對車主合法擁有的車輛,進行遠程鎖車、鎖電這種“怪象”,早在去年就被中消協特別“喊話”予以警示,然而,盡管是面對《南方都市報》這樣的權威媒體采訪調查,某新勢力車企也高調地“自證清白”,并對南都記者“放話”稱自己公司絕不擁有遠程控制車主車輛的技術能力。

而在一年一度的杭州問題車展上,遠程鎖車、鎖電問題又被網友和媒體曝出,一時間相關車企同樣是“激情澎湃”地“懟”了回去,堅稱沒有做過這般操作。

實際上,車企遠程鎖車、鎖電,看似各有各的理,但追溯相關案例卻足見類似“亂象”可能導致嚴重的后果。譬如不少媒體都報道過的,某一新勢力車企僅因為一次“宕機”卻將車輛遠程鎖住、導致在車邊的車主連車門都無法打開。而此時,車內坐著的只有一個幼小的孩子。試想,若不是“扯著嗓子給孩子說話,費了半天勁才讓孩子從車內打開車門”,車主孩子的生命體征是不是會受到威脅?

比鎖車、鎖電更“肆意”的,是越來越多車企在社交網絡等平臺未經車主同意,就“積極主動”曝光車輛各種行車數據甚至視頻影像。殊不知,早在2021年,工信部就明確要求智能網聯汽車企業要“加強汽車數據安全”,視監管部門明文規范如“空氣”,從特斯拉到理想汽車,再到懂車帝一場冬測就“捅開”了多家車企在社交平臺競相曝出“豐富多彩”的車輛遠程操控數據的“馬蜂窩”。

試問,車企們哪來的底氣?如果不是媒體的冬測,而是普通車主駕駛的車輛,請問連開關門次數、空調制熱、車窗升降等本應屬于車主擁有的“數據隱私資產”都能實時被車企在云端監控,這與當年路透社報道的,特斯拉員工連汽車前“裸體男子”的影像都能看到,有何兩樣?

難道以智能化為核心賣點之一的新能源車企,就不忌諱車主的隱私“被動裸奔”嗎?更可怕的是,車主“被動裸奔”的噩夢恐怕還不止這些。

智能化愈加發達,車企所能獲取的行車數據等隱私以及云端實時監控的技術能力也是“與時俱進”的,而就連國際權威的幾家管理咨詢大牌機構,都發表研究“杰作”,得出“數據變現是車企新的利潤增長點”。

這在連馬斯克都打算零利潤銷售特斯拉、國內車企甚至是買一臺車能虧十幾二十萬的生存壓力下,咨詢機構的“指點”豈不正中車企創收的“下懷”?而行車數據會怎么變現呢?只要想一下,你在社交軟件上跟好友聊過什么內容,是不是不一會兒的功夫,你的短視頻、電商購物等多個APP就會推送你聊過的相關內容或商品?

這同樣也是所謂車企可以借助行車數據等隱私進行商業化變現的路徑所在。

只是,屆時,不僅你的車內大屏會推送這些,連你與汽車綁定的手機上也會同步推送。甚至,在所謂人、車、家乃至商場、健身房等,這樣的全生態智能聯動的技術“創新”下,家中電視或投影儀也會推送,你到了商場或餐廳、健身房附近,當年一度流行的LBS那種機制也會演進成算法支撐的興趣推薦,讓推送“無孔不入”“無處不在”“無時不有”。

當然,這或許有些過于樂觀地估計了車企和相關營銷機構、互聯網大廠的算法與生態構建能力,也可能太過悲觀地將車企的形象過于“逐利化”。但是,麥肯錫、埃森哲怕是沒有哪家車企老板不敬畏、不相信、不認可吧?而他們恰恰就是前文提到的建議車企數據變化的大牌機構。

你看,從鎖車鎖電到行車隱私曝光,再到數據變現驅動下的算法興趣推薦,真是應了有些專家的觀點——智能化時代,汽車不過就是行走的手機、電腦等信息終端,與代步、出行相比,可能作為行走的信息終端,更符合相關利益各方的龐大藍圖。要不然,某拉耗巨資搶購英偉達芯片打造超算中心的投入,除了賺點智能駕駛的訂閱或買斷費外,豈不是虧了血本?

上述這一系列讓車主的“被動裸奔”,從“前戲”奔赴到“高潮”的既有現象和即將上演的好戲,我們不妨具體拆解拆解,給車企提個醒,也給車主打個打個“預防針”。

鎖吧、鎖吧,不是“罪”

先上“嚇人”猛料,再來“解鎖”鎖車鎖電之“亂象”。

▲圖:蔚來宕機事件

這個事件雖然發生在新勢力起家的早期階段,但對近兩年仍然會因自己有理而將車主合法擁有的車輛進行遠程鎖車、鎖電的車企,依然有“警鐘長鳴”的典型意義。

對于這一事件,創業邦等媒體都予以“實錘”,而究竟這款車是不是半成品暫且不論,但黑屏、死機,特別是宕機后無法解鎖、無法開車門,就有些說不過去了。

而今年杭州問題車展圍繞多家車企遠程鎖車、鎖電的新問題和翻舊賬背后,難道車企真的不怕萬一你鎖的車因為也只有小孩或是有潛在惡性事件發生而卷入輿論漩渦甚至以身試法?

當然,車企對于車主在社交平臺曝光的遠程鎖車問題,最智慧的解決策略便是:我沒有、我不會、我不能……只是,車主和網友究竟應該相信“喊冤”的車主還是車企呢?

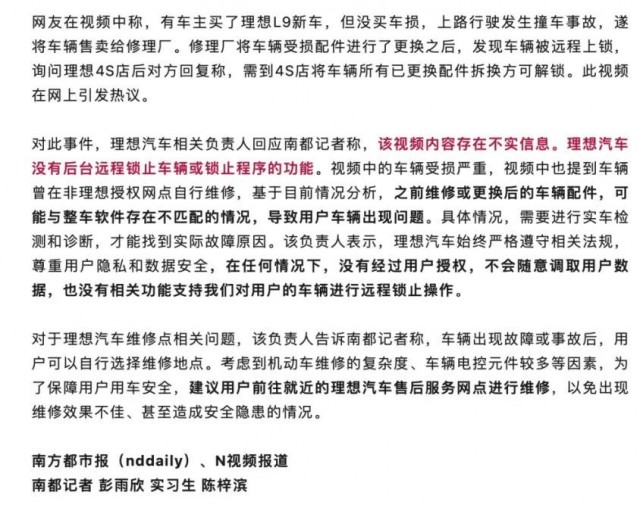

上圖中車被“遠程鎖掉了”,是一位理想L9車主發布的視頻截圖,此事一度引發爭議。以至于,連權威媒體《南方都市報》的記者都專門進行了采訪調查報道。

這個回應看起來沒毛病,但有意思的是,細讀這篇南都的報道,理想汽車接下來的回應就比較值得“點個贊”了,因為,理想汽車相關負責人表示,“理想汽車沒有后臺遠程鎖止車輛或鎖止程序的功能。”

然而,就在南都上述報道發布前兩天,“理想汽車法務部官微”中的說辭卻似乎并未與理想汽車相關負責人對南都記者的回應相一致。

其法務部這條情況澄清微博內容中指出,“在任何情況下,未經用戶授權,理想汽車不會隨意調取用戶數據、進行遠程鎖止操作。”

那么,結合上述兩種說法,到底理想汽車是不會隨意遠程鎖車,還是沒有遠程鎖車這個功能?這一點,還是值得網友細品。

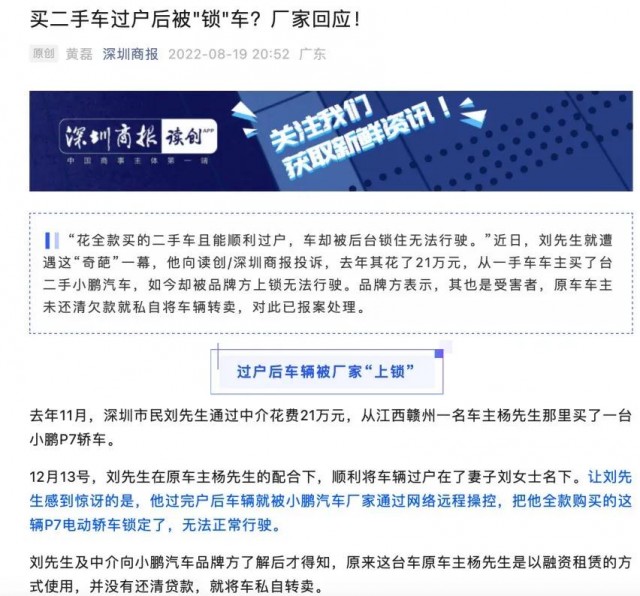

當然,在遠程鎖車問題上,另一新勢力小鵬,由于有經濟糾紛這一理由,則直接了當在接受媒體采訪時承認對車輛進行了遠程鎖車。由此來看,小鵬還是比理想汽車在技術上略勝一籌的,畢竟擁有“遠程鎖車能力”。

而在“鎖電”問題上,除了已被優勝劣汰的威馬做過以外,小鵬汽車也被權威媒體予以曝光。工信部新聞宣傳中心旗下“中國制造”公眾號就援引澎湃新聞的報道稱,“小鵬汽車遭到不少車主投訴稱,自己的車在去年年末經過一次OTA(汽車遠程升級)后,續航里程明顯下降,懷疑小鵬汽車通過OTA的方式對車輛進行了‘鎖電’,這些車主均是小鵬P7的首批用戶。”

實際上,萬事逃不開監管的“火眼金睛”。去年5月,中國消費者協會專門“喊話”——新能源車企存在未經消費者同意單方“鎖電”的問題。

然而,盡管監管喊話是要叫停,但多家車企頻頻被曝出的遠程鎖車鎖電“亂象”,實際上遠遠超出了所謂的用車風險或經濟糾紛范疇。從車輛遠程控制技術的角度看,這不啻于車企對車主合法擁有車輛的“遠程操控”行為。而如果不是有合法的理由,這是不是可以視為來自車企的黑客般地“遠程入侵”或“網絡攻擊”?

工信部網絡安全管理局局長趙志國就指出,“從車聯網動態監測情況看,網絡攻擊向車聯網領域延伸。2020年以來發現整車企業車聯網信息服務提供商等相關企業和平臺的惡意攻擊,達到280余萬次,平臺的漏洞、通信的劫持、隱私泄露等風險十分嚴重”。

實際上,如果車企不注重技術的提升和對低級錯誤的防范,因此也會導致頗有點“無厘頭”車輛或車門被鎖的情況發生。

一位昵稱為“路上的孤鷹”車主就在社交平臺發帖稱,“話說他本人把車停好,去店里辦事。辦完事出來準備開車回家的時候,竟然發現自己的電動汽車,車門無法打開(被反鎖),無論怎么遙控都沒反應!……隔著玻璃仔細一看才發現:自己的愛車竟然正在‘全車OTA升級’,所以導致車輛暫時處于‘休眠狀態’(類似手機升級時無法使用一樣)……”。

數據上云、視頻外泄

隱私保護形容虛設

新能源汽車一大特點是,擁有網聯能力,車輛多項數據會實時同步上傳到車企的云端后臺系統中。而在去年底一場某汽車媒體的冬測活動,卻讓業界和車主、網友“炸了鍋”。

以研究和報道汽車智能技術為主的新媒體“智駕網”,便以《讓我們如此裸奔的智能汽車,不要也罷》為題,指出“在中國智能電動汽車高速發展的階段,如果我們陷在一種隨時被車企窺探而沒有約束的境地,如果這就是中國智能汽車未來發展的圖景,我們寧愿回到機械汽車時代。這樣的智能汽車,不要也罷。”

該媒體進一步認為,“被車企在第一時間拋出的證據,讓我們看到了智能汽車一個更為嚴重的風險:這輛車的主人在車企面前幾乎是赤裸的,毫無隱私可言。”

不僅是這家媒體,當時在社交平臺上同樣引發了廣大網友的熱議。智駕網進而總結道:“如果智能汽車不能成為我們可信任的伙伴,而是一個被無數攝像頭和傳統器24小時監視,卻沒有任何程序正義即可以被主機廠以自證清白的方式任意公之于眾的非私有品,這說明我們在智能汽車的數據保護方面,喪失了基本的倫理。”

而引發這一爭議的緣由,正是多家頭部車企紛紛在微博等網絡公共空間公開了車企們對參測車輛所獲取的遠程監測數據,數據維度之豐富、計算之精確,著實讓人為私家車數據隱私感到擔憂。

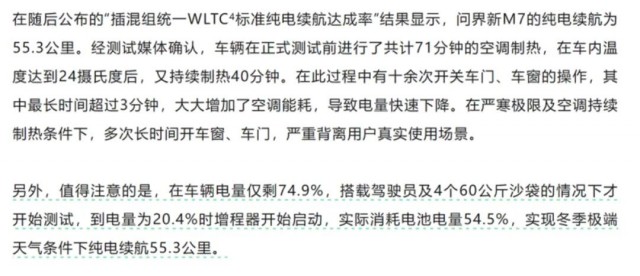

譬如,問界汽車當時公布的數據,甚至連車內溫度、空調制熱了多少分鐘、開關車門和車窗次數,都頗為精確。

而長城汽車則回應指出,其參測“車輛開啟高壓、空調進行整備,時長60-72分鐘不等,各車型還有10多次開關門和車窗的操作,甚至開啟了座椅加熱。”

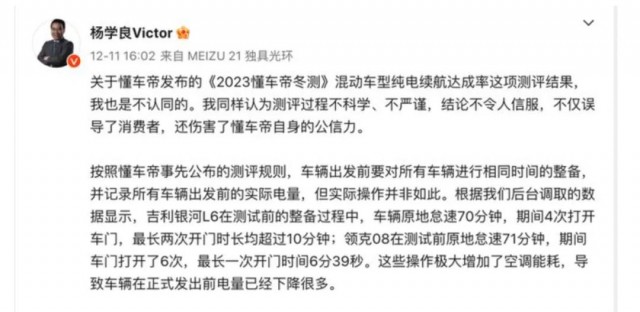

吉利副總裁楊學良也發布了相關微博,公開了吉利在后臺調取的銀河L6、領克08參測車輛的多項數據,具體到原地怠速多少分鐘、幾次開車門、開門時間超過多少分鐘等,具體數字同樣可謂精確。

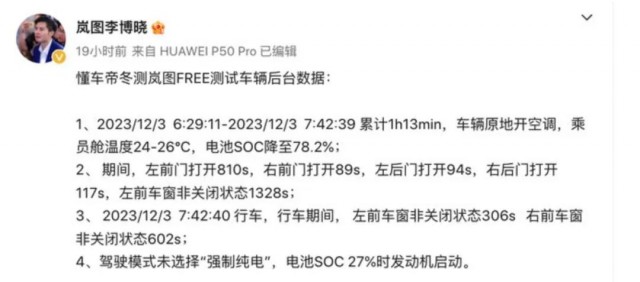

此外,嵐圖汽車高管李博曉也在微博公布了車輛的一系列后臺數據,其所公布的數據則精確到了小數點級別,而且對左前門、右前門、左后門、右后門、左前車窗非關閉時間都公布到了多少秒的精確度。

當然,上述還只是車企對參加活動車輛的數據進行披露,并未涉及用戶隱私,但卻足以向車主和網友秀出了“對車輛后臺數據監測能力”的“強健肌肉”。

那么,車主到底應不應該擁有這些車輛數據的隱私保護和所有權?有理想汽車的車主在社交平臺的自嘲是:“哪怕身為尊貴的理想車主,擁有500萬以內最好的SUV,自己也不配有隱私!”

為什么呢?緣起是,去年12月21日,一輛理想L7汽車在廣東清遠發生追尾事故。而在警方通報此事故前,理想汽車官微在未獲車主或其代理人授權的情況下,就自行公開了這位車主的行車原始影像,甚至還專門用粗大字體標出了具體的車速。

理想此舉引發強烈討論,以至于有律師公開發聲,“車企公布的車輛行駛數據等視頻信息,必須經過車主或其繼承人、代理人等同意,如果私自發布,涉嫌侵犯隱私權和個人信息權益。”

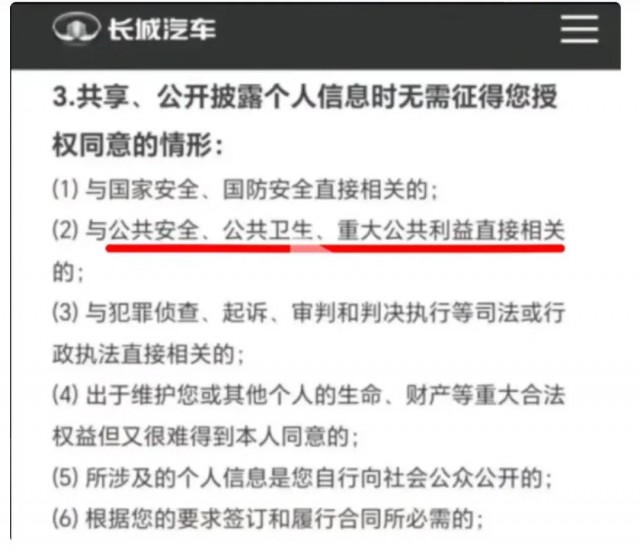

實際上,長城汽車官網對共享、披露個人信息的幾種情形,也能在一定程度上說明,并不是任何情況下車企都可以私自披露車主的隱私。

然而,在高合汽車風頭正盛時,其車主的行車記錄儀甚至可通過互聯功能接收其他高合汽車的信號,并遠程讀取這些汽車行車記錄儀的內容。這一高合汽車隱私泄露風波,也讓很多客戶失去了對高合的信任。

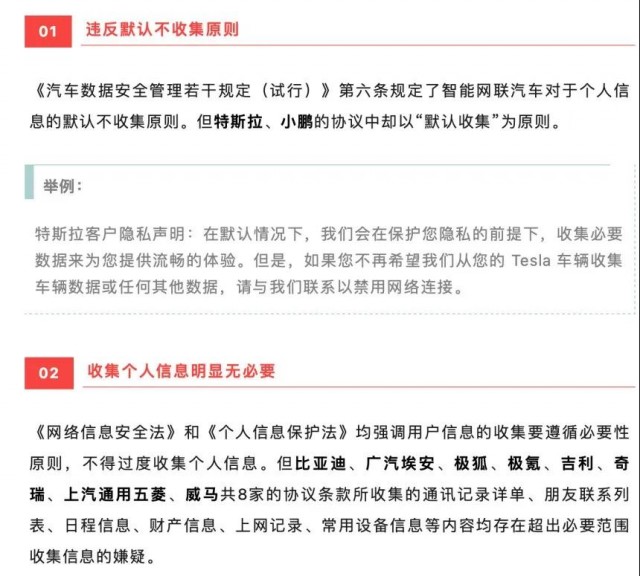

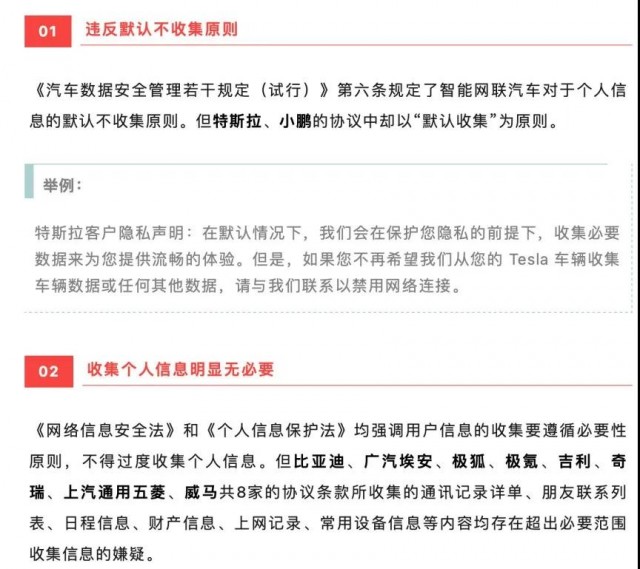

實際上,江蘇省消費者權益保護委員會就曾通過細致分析14家新能源汽車企業的47份協議,發現了多種涉及車主個人信息和隱私保護的隱患問題。其中提到,新能源車企收集個人信息應當遵循合法、正當、必要和誠信原則,但目前協議中存在大量不規范收集個人信息的情形。

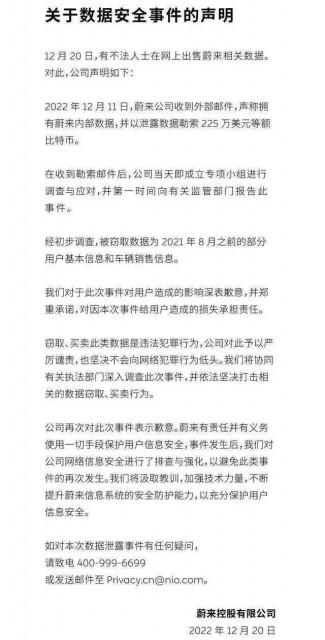

除了車企主動收集甚至曝出車主行車數據等隱私外,也有車企因為對車主隱私數據安全保護不夠重視或技術能力偏弱,而致使車主隱私信息被泄露。

除了蔚來汽車遭遇過重大隱私泄露事件外,頭牌特斯拉則在去年4月被路透社曝出,9名特斯拉前員工透露,在2019至2022年間,特斯拉員工通過內部消息系統私下分享了眾多客戶車載攝像頭記錄的一些具有高度侵入性的視頻和圖像。

一位前員工甚至對路透社坦言,有一段視頻是一位男士全裸接近一輛汽車的畫面。另一前員工說:“我覺得他們(車主)并不知道自己的隱私沒有得到尊重…我們可以看到他們洗衣服,還能看到一些非常私密的事情。我還能看到他們的孩子。”

今年2月,據外媒TechCrunch,寶馬則遭遇了一起云存儲服務器配置失誤事件。這些數據包括寶馬在中國、歐洲和美國的私鑰和內部數據,以及登錄生產和開發數據庫的憑證。“研究人員認為,寶馬還未撤銷或更改在被暴露的云存儲服務器中發現的密碼和憑證集。截至目前,尚不清楚數據從何時開始泄露、有多少數據被暴露甚至被惡意訪問。”

而今年1月,奔馳也被曝光過類似網絡安全問題。當月,RedHunt實驗室從一名奔馳員工的代碼倉庫中發現了GitHub私鑰,它可訪問奔馳企業內部GitHub服務器上的全部代碼。

數據隱私大于天,但大到寶馬奔馳特斯拉,再到國內不少車企,對作為高度敏感的車主個人信息和車輛數據等隱私,卻并未真正做到像兜售新車那般賣力,更沒有像營銷廣告投入那樣動輒數億數十億的就車主數據隱私保護進行研發上的投入。然而,無論多大牌的車企,在用戶隱私泄露這件事上,都是在犯極為愚蠢和低級的錯誤,“細小漏洞不補,事故洪流難堵”。

數據被變現

車主被動裸奔

鎖車鎖車曝隱私,或許只是車主“被動裸奔”的“前戲”。據江蘇省消保委調查發現,從2022年起,比亞迪、長安、廣汽埃安、極氪、奇瑞、特斯拉等車企協議中,就規定車企可以通過用戶信息來形成用戶畫像并向用戶展示、推送商品或服務等信息。

由上來看,一些新能源車企早已開始注重對車主進行“用戶畫像”以及對其數據、個人信息進行商業化利用,即向車主展示、推送商品或服務等。

然而,根據江蘇省消保委公眾號發布的解釋,《個人信息保護法》與《數據保護法》規定,自然人可以拒絕數據信息處理者對其進行“用戶畫像”以及對其數據、個人信息進行商業化利用。

可是,在巨大的商機和車企利潤空間驟減的情況下,車主數據、個人信息等隱私難道真的就可以進入“真空層”被車企保護起來,而不被商用?

答案顯然是否定的。因為,就連麥肯錫也推崇車企用數據變現:汽車大數據拓廣了市場及產業生態圈,帶來了新的參與者,也提供了海量案例和變現商業思路。其中涉及主機廠、供應商、零售商、維修廠、保險商、道路輔助提供商、基礎設施運營商、科技巨頭、創新企業、服務提供商、移動運營商、政府相關政策部門。

更有意思的是,麥肯錫的研究團隊甚至提出了一個關于汽車數據變現的終極構想,即,將交通資源變成一種服務載體,汽車數據驅動的商業模式是有能力實現的。大膽地想,在一定的環境、時間、條件下,以數據交換為前提,將移動資源免費提供給終端客戶,是否可行?隨著未來無人駕駛技術和車聯網技術的結合,商家可能為用戶免費提供移動資源,是以精準廣告投放、用戶的商品反饋和車載消費為交換的。“因為汽車的高自動化將極大意義地降低個人出行成本;而下一代的車聯以及數字技術可以把車本身變為‘商場第一站’(客戶消費的一大場所)。”

其實,馬斯克也在去年4月的一次電話會議上表示:“從理論上講,我們是唯一一家能夠以零利潤出售汽車,然后通過自動駕駛在未來產生巨大的經濟效益的汽車制造商。”

去年8月,特斯拉則上線了由1萬片H100組成的超級計算機。當時即有業界人士認為,這不單代表了無與倫比的算力,還使得擁有海量數據的特斯拉能將這些數據變現的能力。“能讓特斯拉隨著商業化的推進和滲透率的提高,或將憑借領先的自研成果構建生態閉環。”

更可令人擔憂的是,智能汽車除了攝像頭、聽筒等,還會有越來越多的雷達、傳感器甚至雷達波等配置在車內,而這些將來甚至可以監測駕駛員和所有乘客的心率、坐姿狀態乃至精神、情緒狀態等事關身心健康的一些數據,再借助攝像頭等還可以對駕乘人員的面容、皮膚狀態等進行精準分析。而一旦這些信息也被商業化變現,無疑就會與醫療甚至醫美廣告掛鉤,而這些帶來的究竟是利是弊,很難下定論。

不過,盡管汽車數據的商業化變現似乎是一股不可阻擋的趨勢。但行車數據因為與車主乃至駕乘人員的隱私息息相關,因此,無論怎樣的數據變現模式,其前提都必須是以合規為基礎,以確保用戶的隱私不被泄露和侵犯為原則,而且任何的基于算法、興趣的商業用途的信息推送,都應該在車主允許、知情和同意的情況下進行。

但試問,車企敢于犧牲自身商業利益,而在相關的用戶協議、隱私協議中,給車主一個可以聲明、簽署或直接勾選“不同意”的權利和選項嗎?(林飛雪)

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。