東風日產高管“愚忠論”風波背后:一個合資巨頭的轉型陣痛汽車

2025年6月27日,東風日產動力系統負責人黃照昆在社交平臺拋出“愚忠粉絲論”,嘲諷小米YU7創紀錄的訂單量。一句失言,掀開了這家昔日銷量冠軍的艱難轉型史:五年銷量腰斬、產能閑置過半、電動化步履蹣跚。

常州工廠的車間寂靜無聲,傳送帶上殘留著未組裝的逍客車殼——這座四年前投產的工廠已被按下“暫停鍵”。而在1000公里外的北京亦莊,小米汽車工廠的機械臂晝夜不息,每76秒便有一輛新車下線。

2025年6月27日,東風日產動力系統負責人黃照昆在社交平臺拋出“愚忠粉絲論”,嘲諷小米YU7創紀錄的訂單量。一句失言,掀開了這家昔日銷量冠軍的艱難轉型史:五年銷量腰斬、產能閑置過半、電動化步履蹣跚。

失言背后:傳統巨頭的焦慮爆發

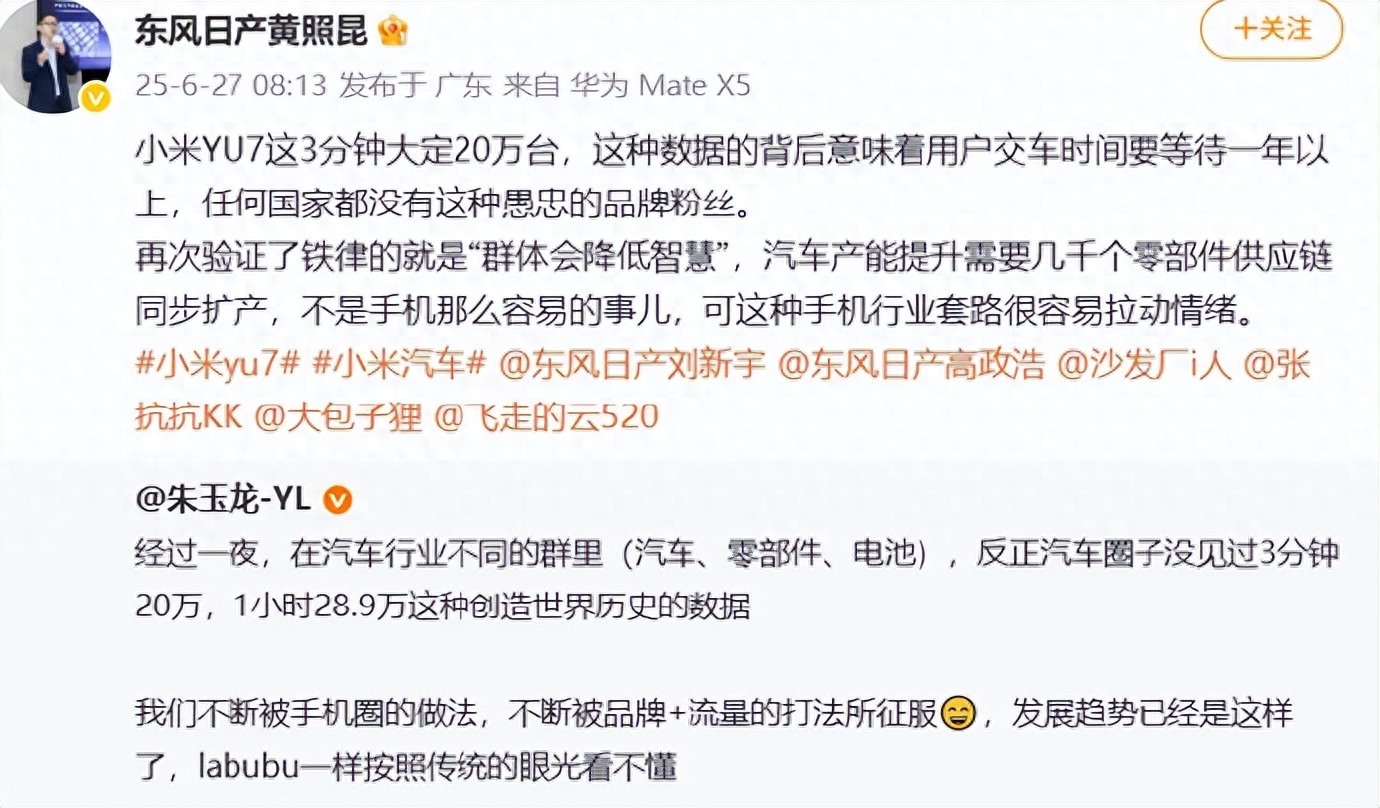

黃照昆的爭議言論直指小米YU7的銷售奇跡——3分鐘訂單突破20萬臺,1小時達28.9萬臺。他稱“用戶需等待一年以上交車”,更斷言“任何國家都沒有如此愚忠的品牌粉絲”,甚至批評“群體會降低智慧”。盡管微博秒刪,但字里行間暴露了傳統車企對互聯網模式的認知錯位。

黃照昆強調汽車供應鏈的復雜性(涉及數千零部件協同),卻忽視了小米以訂單驅動產能的互聯網打法——通過鎖資14億元現金流反哺供應鏈,以數據預測指導擴產;

將消費者對小米生態的認同貶為“愚忠”,實則無視了MIUI系統與汽車深度聯動創造的體驗黏性(SU7車主中42%為小米手機用戶)。

這場公關災難發生在日產N7預售的關鍵期。這款被東風日產寄予厚望的純電轎車,50天收獲2萬張大定訂單,創下合資品牌電動化轉型的最佳戰績。高管競品言論的失控,折射出N7光鮮數據下的深層焦慮:在價格內卷、智能化白熱化的戰場上,合資品牌已無俯視市場的資本。

跌落神壇:從156萬輛到產能閑置50%

2018年,東風日產年銷量達156.3萬輛,軒逸、奇駿橫掃家用車市場。然而巔峰即拐點,2023年銷量暴跌至79.3萬輛,產能利用率不足50%。這種崩塌卻并非一蹴而就。

2021年奇駿強行搭載三缸發動機,銷量從17.5萬臺驟降至7.1萬臺,主力車型陣線崩塌;

緊接著,純電軒逸因續航短板黯然退市,高端純電SUV艾睿雅定價高達30萬元,被同級國產車碾壓;

最狠的是,比亞迪秦PLUS以7.98萬元“油電同價”策略精準狙殺軒逸,后者占日產銷量近半,已成最后防線。

為求生,東風日產啟動“斷臂計劃”:關閉常州工廠,將武漢產能轉給嵐圖代工,并削減50萬輛年產能。昔日“技術日產”的光環,在新能源時代褪色為“燃油車遺產”。

N7的突圍:合資品牌的背水一戰

N7是東風日產本土化改革的試驗田。這款專為中國市場打造的純電轎車,試圖以錯位競爭破局。

其價格錨定12-15萬元區間,比小米SU7低7萬元,比小鵬P7+低5萬元,避開與新勢力正面廝殺;

空間與舒適性實現了降維打擊,以2915mm軸距實現900mm后排腿部空間,搭載“AI零壓云毯座椅”及車載冰箱,將新勢力“冰箱彩電大沙發”配置下沉至親民價位;

聯合Momenta開發智駕系統,引入DeepSeek-R1大模型語音助手,補齊合資品牌最大短板。

然而N7的銷量仍顯單薄——其50天2萬訂單與小米仍然差距過大。更殘酷的是,當小米通過生態聯動收割年輕用戶(18-30歲占比超60%)時,日產的品牌認知仍困在“父輩的軒逸”中。

產能博弈:兩種模式的生死時速

黃照昆質疑小米“交付延遲一年”,卻未看到產能競賽背后的模式分野。

北京工廠雙班倒將產能拉升至200%,自研C2M系統實現定制車21天交付;二期工廠加速投產,但仍難填35萬訂單缺口;

反觀日產的產能包袱則是160萬輛年產能閑置過半,流水線是為燃油車時代設計的龐然大物,電動化轉型需重建供應鏈體系。

這場較量本質是效率之爭。小米以互聯網“快迭代”重構汽車業:訂單驅動生產、軟件定義硬件、生態綁定用戶。而傳統車企的“慢哲學”——十年驗證可靠性、四年換代周期——在電動化浪潮中顯得笨重不堪。

啟示:傲慢是轉型期的致命毒藥

黃照昆的“愚忠論”并非孤例。理想汽車李想曾因嘲諷用戶“鴕鳥思維”引發眾怒,最終公開致歉。歷史總在重演:諾基亞曾譏諷iPhone“不耐摔”,柯達發明數碼相機卻死守膠卷。當行業顛覆者出現時,貶低用戶選擇的企業終將付出代價。

對東風日產而言,真正的危機不在小米的強大,而在自我變革勇氣的消亡。其“新奮斗100”計劃承諾2026年前推7款新能源車,但能否兌現取決于東風日產接下來的計劃。【汽車維基】的建議是:

重塑用戶尊重:將70年造車經驗轉化為“可靠”標簽,而非說教姿態; 開放技術合作:如N7整合Momenta、科大訊飛般擁抱本土供應鏈; 重建渠道價值:千家經銷商網絡需從賣車據點蛻變為體驗中心。

結語:

常州工廠的寂靜與亦莊工廠的轟鳴,構成了中國汽車業最殘酷的鏡像。黃照昆刪掉的微博,恰似傳統合資巨頭轉身時揚起的塵埃——它迷了眼,卻擋不住視線前方灼目的光。

那里有用戶用訂單投票的新秩序,有技術日產亟待重拾的初心,更有一場關于生存的終極拷問:當“造車”變成一場生態、效率與用戶關系的三重革命,誰還能以“傳統”之名固守孤島?

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。