加速全球化的SHEIN,還會是中國供應鏈的福報嗎?快訊

SHEIN與我們漸行漸遠,看上去并不可惜——畢竟,是中國供應鏈成就了SHEIN,而不是SHEIN成就了中國跨境電商行業。

SHEIN與我們漸行漸遠,看上去并不可惜——畢竟,是中國供應鏈成就了SHEIN,而不是SHEIN成就了中國跨境電商行業。

作者|楊 銘

編輯|Cindy

當一家估值千億美金,上市近在眼前,已傳路演卻無法在國內查詢備案,且公司總部、創始人均傳已遷至新加坡的獨角獸,還算是中國企業嗎?還會是中國供應鏈的福報嗎?

“對SHEIN來說,這些質疑,注定在未來很長一段時間,被外界反復追問。”一位投行人士評價說。

日前,跨境電商平臺希音(SHEIN)赴美IPO消息甚囂塵上。盡管SHINE官方人士一如既往否認,但從多方消息看,此次SHEIN沖刺上市近在眼前,其尋求估值或達900億美金,有投資人收到了路演邀請,且已經秘密完成交表。

根據上述投行人士預計,從路演到上市敲鐘,按慣例只需三四周。不過,證監會官網備案中至今還未看到SHEIN名字,既未查到境外發行上市備案公示,也未查到其他審查信息。這意味著,SHEIN并未走常見的VIE境外上市標準途徑。

“據我了解,不少同行對SHEIN頗有微詞,認為SHEIN不僅不愿分享紅利,對其他中概股也沒有多少積極參考意義。”在上述投行人士看來,作為一家占盡中國供應鏈優勢紅利成長起來的獨角獸——過去幾年無論是瘋狂并購、供應鏈轉移、總部和創始人修改“國籍”等消息,都多次引發關于SHEIN是否正在加速“去中國化”議論。

01

并購背后真實意圖

在觀察人士看來,目前SHEIN加速“去中國化標簽”重要一步,是以“全球化”身份,在全球大肆投資和并購。

“此前也在SHINE上購物,SHINE還在倫敦開了三家快閃店,裝修是典型歐美Fast Fashion風。”在英國倫敦留學的Cathy說,因為最近收購了英國快時尚品牌Missguided,SHINE在英國非常火爆,但在宣傳和當地媒體報道中,只提及這是一家總部位于新加坡的全球化時尚跨境品牌。

“對當地英國消費者來說,幾乎沒人知道,這是一家出生自中國的企業。”Cathy說。

今年10月底,在收購英國最大線上時尚零售商之一Missguided及其所有知識產權后,SHINE完成“全球化”布局重要一步。根據兩家公司合作協議,未來Missguided 產品將由SHEIN 柔性供應鏈生產制造,并在SHEIN平臺上銷售。

此時,距SHEIN收購美國服裝品牌運營商SPARC Group三分之一股權,不到兩個月。SPARC Group擁有Forever 21等多個時裝品牌,Forever 21和其線下門店,被視為SHEIN這筆交易的主要目標。

最新消息顯示,由于業績持續低迷,ASOS正在探索出售Topshop的可能,英國《泰晤士報》援引知情人士透露,SHEIN在第一時間就收購Topshop向ASOS提出報價——三年前,在Topshop首次出售時,SHEIN在與ASOS競爭中失敗。業內人士分析稱,在兩年前失之交臂后,Shein這次不會再輕易錯過Topshop。

需要警惕的是,在業內人士看來,SHEIN在全球市場上豪放“買買買”背后,不僅僅是為了做大估值,更重要的是意圖,是緩解投資者對SHEIN估值下降、官司纏身等問題的擔憂。

從估值來看,今年5月份SHEIN下降到660億美元,較一年前1000億美元大幅縮水,大降主要原因是增長乏力。

原通拓科技合伙人、自媒體人博一大叔就在一篇文章中表示,他了解到的信息是,2022年就有老股以400億美元的價格成交。這說明,SHEIN千億估值,在部分老股東看來,存在巨大泡沫。

對SHEIN而言,SHEIN需要向市場和投資者解釋,自己能否避免某些快時尚品牌曇花一現命運——“買買買”加大布局,似乎是個不錯選擇。

更大風險是,過去幾年,因被指控侵犯商標版權,SHEIN和其母公司遭遇上百起版權訴訟,其中在美國就至少有50起。H&M、耐克、Levi Strauss、潮牌Stussy、Oakley太陽鏡、Dolls Kill等都曾指控SHEIN盜用其產品設計思路。

在北美,對一款APP真正殺招是通過訴訟讓其下架,官司纏身的SHEIN也有這方面隱憂。今年3月下旬,有市場消息稱,SHEIN利用關稅漏洞,逃避了數十億美元的美國關稅,或正面臨被Shut Down SHEIN聯盟呼吁關閉的風險。

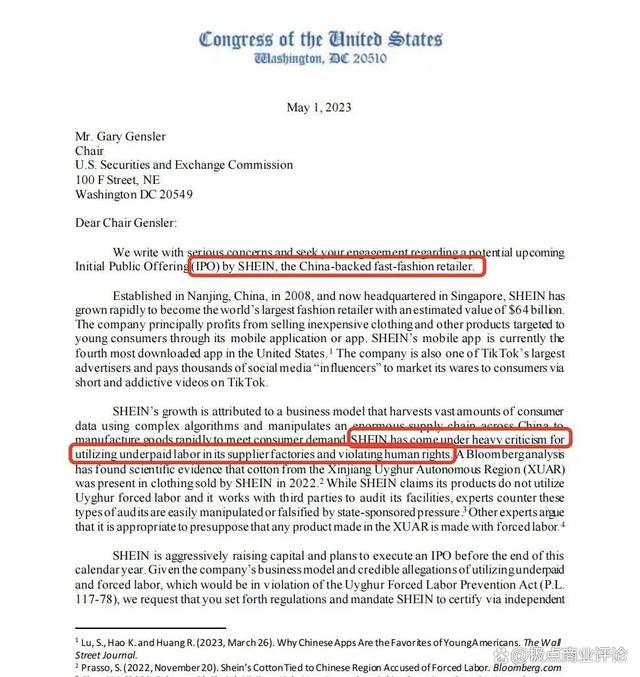

盡管這一消息被SHEIN否認,但與原有勢力之間的對抗碰撞,以及埋下的地雷,都是相關生死——今年5月,一些美國議員就曾呼吁停止SHEIN的首次公開發行股票。

“打不過就加入”。如果反對自己的原勢力,都能緊密抱團在一起,甚至變為自己一部分,那么這些地雷是否就不存在了?

這的確是SHEIN收購Sparc Group股份時,作為協議中的一項,SHEIN同時將自己少數股份,讓Sparc持有的重要原因——SPARC集團成立于2017年,是由美國品牌管理公司ABG和美國地產公司Simon Property Group所組成的合資企業,后者是美國最大購物中心所有者。

從投資市場來看,并購更多歐美企業,就更能彰顯SHEIN的“全球化”標簽,這種與美國資本的利益深度綁定,不但有助于自己全球化業務布局,更有助于SHEIN在美國降低訴訟、限制甚至制裁等風險。

2021年年初,SHEIN聯合紅杉資本領投美國戶外家居品牌Outer。眾所周知,紅杉資本是世界最著名的風險投資機構,曾投資蘋果、思科、甲骨文、微芯科技等知名科技公司,幫助美國硅谷地區崛起、并鞏固了世界技術中心的地位。同時,紅杉資本也是SHEIN的重要投資者。

過去幾年,由于疫情危機、地緣風險升級、監管部門對海外投資加強監管和指導、目的地市場對外商直接投資審批日趨收緊等因素疊加,中國企業海外并購明顯減速,很多都三思而行,尋求新機會時越發謹慎。

那么,SHEIN為何遭遇“逆勢而行”?為何順利并購,沒有遭遇其他中國企業近年來遭遇的類似的監管、制裁麻煩?

02

SHEIN還是一家中國公司嗎?

其實答案,就藏在Cathy說的那句話中:在幾乎所有歐美消費者眼里,SHEIN是一家總部位于新加坡的全球化時尚跨境品牌。所以,它的并購路徑,也難以被中國其他出海企業所復制。

事實上,在SHEIN少見的對外公開采訪中,也是稱自己是“亞洲企業”,而非來自中國的企業。它繼承的,也是“亞洲文化”。

去年11月,英國知名時尚媒體Drapers對SHEIN進行了獨家專訪。接受采訪的SHEIN代表,是其新加坡總經理、全球政府事務負責人Leonard Lin。去年2月加盟SHEIN前,Leonard Lin曾在新加坡國防部、淡馬錫工作了15年。

這是“神秘、低調”的SHEIN, 高管層首次主動地接受了媒體采訪。在訪談中,Leonard Lin將SHEIN的神秘低調、不喜歡對外交流,描述為一種“亞洲文化”:“在亞洲,很多企業選擇低調。只要你做得好,可能沒有必要那么活躍。”

是的,盡管SHEIN逐漸意識到了公共關系的重要性,并重點談及如何融入新加坡,以及與世界各地利益相關者進行互動的重要性——但遺憾的是,卻幾乎沒有涉及,中國對SHEIN的重要性。

彼時,外界才意識到,已將公司總部悄然遷移至新加坡的SHEIN,某種程度上已不是一家中國企業。

SHEIN創始人許仰天畢業于青島科技大學,畢業后在一家跨境外貿企業從事SEO工作。SHEIN故事開始于2008年,許仰天在南京建立了前身南京點唯信息技術有限公司。2009年,看到跨境電商機會的許仰天做起婚紗生意,隨后在2012年收購域名Sheinside,開始專注于價格低廉但時髦的服飾產品。2015年,考慮到珠三角擁有成熟服裝產業鏈,SHEIN從南京搬到了廣州番禺。

2020年,全球疫情暴發,線上消費異常火爆,SHEIN也借勢而起,銷量大增,成功闖進世界千億獨角獸俱樂部。2022年,39歲的許仰天在亞洲科技富豪榜上,排在第10位置。

2022年初,路透社在報道中援引相關人士稱,SHEIN或已將公司控股主體變更為新加坡公司,創始人許仰天或已獲得新加坡永久居民身份。

SHEIN身份歸屬,就此引起外界關注。對于SHEIN新加坡總部的消息,SHEIN方面并未予以否認,如今官網的介紹是,SHEIN 總部位于新加坡,為來自包括美國在內的全球 150 多個國家的客戶提供服務。

至于許仰天的國籍,當時SHEIN發言人的回應則是,許仰天仍是中國公民。

新加坡法律規定,外國人若要獲得新加坡國籍,必須持有至少兩年或以上的永久居民身份。而在上個月發布的胡潤百富榜的名單中,許仰天的居住地已被標注為新加坡。

值得一提的是,SHEIN去“中國化”的標簽,在多年前就已隱秘布局。

2019年4月,曾為SHEIN運營實體的南京領添信息技術有限公司申請注銷。同年,曾是SHEIN集團主公司的廣州希音國際進出口有限公司,通過股權變更成為位于新加坡的 ROADGET BUSINESS PTE. LTD 的全資子公司。

如今,這家新加坡公司是SHEIN網頁和App的法人主體,擁有廣州希音國際進出口有限公司及SHEIN商標知識產權。

除此之外,SHEIN 創始人許仰天持續退出SHEIN在國內的多個關聯公司法人及董事名單,目前曾在國內任職過的10 家企業中有 9 家已經注銷,其中僅存的北京希尚信息技術有限公司的注冊資本僅有5萬元,法定代表人也并非許仰天,他只作為大股東和實際控制人。

按照上述信息判斷,那么目前SHEIN已經是一家如假包換的新加坡企業,無需遵守《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》和5項配套指引,這或許是SHEIN上市臨近,卻無法查詢在國內監管備案原因。

從SHEIN目前在中國布局現狀來看,在國內四個城市還有業務團隊,主要作為服務提供方存在,負責產品生產制造和供應:廣州主要負責供應鏈,南京有個負責運營、投放的中心,深圳有一個幾百人規模的數字智能中心(AIDC)——該部門主要職責之一就是SHEIN的個性化推薦算法,在上海還有一個正在組建負責營銷、運營等的團隊。

不過,和總部官網一樣,SHEIN在國內招聘網站上,目前也稱自己是一家“全球性的在線零售商”,依然看不到和中國是否相關的描述。

03

當SHEIN與中國漸行漸遠

目前分析中,大多將SEHIN“去中國化標簽”原因,總結為“繞過中國境外IPO規定,赴美上市”所需。

這的確有一定道理。2020年4月,瑞幸自曝財務作假后,引發中概股信任危機,VIE結構可靠性被外界拷問,加上近兩年大環境變化,中資企業通過VIE赴美上市陽關道越來越難走。

但是,這并不是SEHIN“去中國化標簽”的直接原因——瑞幸暴雷引發中概股危機是2020年4月,SHEIN去“中國化標簽”始于2019年。盡管那也是紛紛擾擾以及充滿不確定性的一年,但遠渡重洋、赴美上市的中概股浪潮興起,當年有33家中國企業在美國資本市場IPO,募資金額共計247.65億元。

事實上,TikTok、阿里巴巴、華為、米哈游、騰訊、蘋果、微軟等國內外諸多科技大廠、跨國企業,近年來布局扎根新加坡,是因為其發達經濟、優越地理位置、低稅收營商環境、監管制度透明、文化多元開放、高端人才聚集等多種原因。

“近年來,受地緣及疫情等復雜因素影響,大廠出海受阻嚴重,新加坡等東南亞市場是科技企業擴大業務而又比較安全的最佳選擇。”市場分析人士稱,新加坡并不是主戰場,而是將新加坡作為跳板,布局東南亞走向世界。

相比之下,所有扎根新加坡的中國企業,都沒有將總部搬遷至新加坡——今年初,曾有“阿里巴巴將在新加坡建立全球總部”消息傳出,但后來被證實是謠言。

真正不顧一切,將公司總部搬遷至新加坡,甚至公司創始人也傳更改“國籍”的,目前只有SHEIN一家。

或許,這與SHEIN生產鏈、銷售鏈一直在海外市場有關。SHEIN在北美、歐洲、中東、東南亞、南美和日本等主流市場均設有運營中心和倉儲中心——比如北美,就是其最重要的市場,但中國市場對SHEIN來說,卻無足輕重。

去年,SHEIN在回應創始人許仰天國籍問題時,曾透露計劃在包括美國、新加坡在內的主要市場建立本地化中心。彼時有分析人士稱,這是在暗示未來可能與中國市場保持一定距離。

一個明顯趨勢是,自去年啟動全球站點的“平臺化”后,SHEIN聘請諸多外國高管,在印度、巴西、土耳其等地設立新的生產工廠,用經營權來換取供應鏈資源,加速“去中國化”。

據《南方+》《中國企業家》等諸多媒體報道,為保持國際市場上的激進擴張,SHEIN正逐漸與中國本土市場作切割,包括在海外市場建立本土公司、招募本土人員、開放平臺、吸納本土供應商等,進行稠密的供應鏈布局,帶動當地“藍領”就業。這是美國以及其他國家政府一直想做的事情。

例如,2022年,SHEIN開始在土耳其尋找本土制造商,其最大供應商辛巴達也前往伊斯坦布爾建廠。其計劃是,從中國進口原材料,在土耳其生產,將商品存放在波蘭倉庫。

類似情況同樣也發生在巴西。2023年10月22日,SHEIN宣布加速巴西本土化進程,與巴西12個州330家供應商和物流服務商簽署了合作伙伴關系。今年4月,SHEIN宣布計劃未來幾年與當地2000家服裝制造商建立連接、形成供應網絡,到2026年底,SHEIN巴西約85%的銷售額應來自當地制造商和銷售商。

面對未來,SHEIN是否只把中國當做原材料基地?又是否真的能徹底“去中國化”?這需要SHEIN的回答。

“背靠中國這個世界上最發達、最龐大的供應鏈體系,才是SHEIN成功的根本原因。”多位業內人士稱,SHEIN海外崛起主要原因,是因為其服裝價格便宜、款式多樣、新款上架速度快等。這背后最大依靠,是來自國內高效、強大的供應鏈。

SHEIN的模式是結合后臺算法系統,以“小單快返”形式——也就是依托珠三角地區大量工廠,與數以萬計的小型制造商合作,快速批量生產數千種款式,每批產品只有100到200件來測試市場反饋情況,再決定是否給合作工廠下大訂單,以此應對消費者快速變化的喜好。

對其他國家快時尚品牌來說,這樣的強大供應鏈,是難以想象的。那么,SHEIN供應鏈向海外轉移動作,真的能成功嗎?

更為遺憾的,占盡中國供應鏈優勢的紅利,帶來巨大利益和名氣的SHEIN,在國內社會責任方面,卻不是一家全球化跨國公司應有表現——這些年,SHEIN已在國內引發不少風波,比如ESG引發的環保風波,某些敏感事件的表態、供應商的勞動保護問題以及產品質量問題等等。

SHEIN風光背后,實際上是數萬計供應商的“負重前行”。多位SHEIN源頭供應商曾表示,SHEIN的成功來自對供應鏈的極致掌控,除了極致壓價,還有各方面的壓力轉嫁,導致大部分供應商與SHEIN的合作都是虧本的。

“至少在自己倉庫備著幾十萬件貨,因為有時一個款最多一天能賣幾千件,天天都需要發貨,這是SHEIN的要求,不能缺貨。”今年3月,在某媒體的《SHEIN的日子越來越不好過了》一文中,一位SHEIN源頭供應商抱怨,SHEIN將采購布料、招聘工人,甚至倉儲壓力都“轉嫁”到了工廠頭上,“SHEIN就是在空手套白狼。”

事實上,平臺化模式加速推進,也讓SHEIN對供應鏈的把控能力在減弱。根據知情人士透露,目前SHEIN采用的是招商模式,不像以前那樣做扶持,且供應商淘汰率很高,“外部品牌的供應鏈、貨品質量就更難把控。”

從這個角度來看,SHEIN與我們漸行漸遠,看上去并不可惜——畢竟,是中國供應鏈成就了SHEIN,而不是SHEIN成就了中國跨境電商行業。

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。