從元宇宙到大模型,虧光近五百億的商湯何時盈利?快訊

2021年,商湯科技憑借在“元宇宙”概念上的前瞻布局風光上市,一度成為市場焦點。IPO時,商湯市值高達1400億港元,最高市值達到3000億港元。

來源 | 新經濟觀察團旗下畢讀財經

作者 | 元元

2021年,商湯科技憑借在“元宇宙”概念上的前瞻布局風光上市,一度成為市場焦點。IPO時,商湯市值高達1400億港元,最高市值達到3000億港元。

然而,伴隨元宇宙熱度衰減,面對股價波動與業績壓力,商湯科技又將目光投向了炙手可熱的“大模型”領域,力圖通過接連發布的一系列大模型技術及應用,重燃市場熱情。

不過,一系列動作似乎并未即刻轉化為拉動股價增長的長效動力,漲停曇花一現之后,反而引發了市場更多的質疑:在追逐科技潮流的道路上,商湯科技是否又一次踏入了“概念大于實質”的陷阱?其股價的微妙走勢,或許正折射出市場對于公司持續盈利能力與未來方向的深切憂慮。

01

五年持續虧損,燒光近500億元

2021年曾被稱為元宇宙元年。彼時的全球互聯網大廠加速布局,賽道爭奪戰如火如荼。在上市前完成12輪融資、募資總額超過52億美金的商湯科技,自然不會放過吸引資本眼球的機會。

在招股書里,商湯超過40次提到了“元宇宙”概念。商湯科技還稱,其旗下的虛實融合平臺SenseMARS更是“亞洲最大的元宇宙賦能平臺之一”。

然而,依托“元宇宙”概念上市以來,商湯科技的日子并不好過。除了收入連年下滑,公司的虧損也并無明顯好轉。

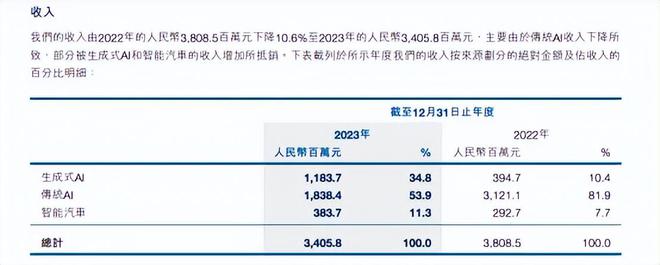

現階段,商湯科技有三大業務板塊劃分,分別是生成式AI、傳統AI和智能汽車。按照官方給出的解釋,生成式AI、傳統AI、智能汽車分別對應著提供生成式AI的模型訓練、微調及推理服務業務,傳統智慧城市、智慧商業與智慧生活的非生成式AI業務,以及原智能汽車業務。

而這樣的業務劃分,已經是商湯科技業務重組近一年的成果。從2023年的業績狀況來看,此次重組的成效并不顯著,或者說,通過重組來提振業績的預想,目前仍然尚未實現。根據最新財報數據顯示,2023年商湯科技實現全年營收34.06億元,同比減少10.6%。

對于收入下滑一事,商湯科技董事長兼CEO徐立在業績發布會上表示,全年收入的下降主要是因為產業轉型,并且主動收縮了傳統AI業務中智慧城市相關的業務。

根據財報內容,其中智慧城市收入作為主營業務,營收占比在近年來呈現逐年下滑態勢。2021年上半年,這部分營收在總收入中的占比超過47%,到了2022年,這部分收入占總收入比例下滑至約30%,而到2023年,這一數據已經降低到10%以內。

與智慧城市收入比例逐年下滑呈現鮮明對比的,則是被視作重點發展方向的生成式AI。2023年該板塊實現收入11.84億元,占總收入的34.8%,相較2022年僅占10.4%的3.95億元,增長了199.9%。

通過主營業務占比的變動,能夠看出商湯科技對于生成式AI正寄予厚望。徐立也對此表示,“生成式AI業務的增長,得益于各行各業對大模型的訓練和推理的廣泛需求,這預示著中國硬科技投資的新周期正式開啟。”并推測這部分業務將在2024年持續保持高速增長。

然而主營業務的變動,并未給公司盈利能力帶來新的增長。根據財報數據,2023年,商湯科技錄得年度虧損64.94億元,同比擴大6.6%。而2019-2023年,商湯科技分別錄得年度虧損49.68億元、121.58億元、171.77億元、60.93億元和64.9億元,五年累計虧損已經達到468.91億元。

在連年虧損、亟待挖掘新增長點之下,商湯科技進軍生成式AI賽道幾乎是必然之路。

然而,開發新的業務,也令商湯科技始終陷在虧損旋渦中無法自拔,公司毛利率也不斷下滑。

為了開辟新的經濟增長點,商湯科技的業務板塊越劃越多。比如,在原本已很廣泛的智慧商業、智慧城市、智慧生活和智慧汽車四大業務基礎上增添了硬件業務——AI傳感器、AI芯片、AI機器人等。隨著業務進一步分散,企業投入增大,商湯科技毛利率迎來大幅下降,從2022年的66.8%降至2023年的44.1%,下降幅度高達約32%。

盡管商湯科技在人工智能領域的研發投入巨大且技術創新不斷,但成果轉化與市場需求之間的對接不足,直接導致了其財務表現不佳。行業內競爭加劇,加之全球經濟環境的不確定性,使得依賴新技術突破實現扭虧為盈的任務更為艱巨。

而被視作公司未來增長驅動力的生成式AI技術,目前在商業化進程中遭遇阻礙,盈利前景并不明朗。如果該核心技術板塊無法在短時間內實現有效盈利,商湯科技的經營環境將可能進一步惡化,面臨更加嚴峻的市場挑戰和財務壓力。

02

曾被灰熊做空,應收賬款受質疑

就在商湯科技虧損纏身的同時,公司還有另一樁陰云籠罩:龐大的應收賬款。2023年11月28日,美國做空機構灰熊對商湯科技發起聚集,針對后者在應收賬款上的問題提出質疑。根據灰熊所述,商湯科技正在通過高度可疑的收入循環的方式來人為地夸大收入,大量(且不斷增長的)應收賬款最好的情況是表明公司無法收回付款,最壞的情況是虛假收入。

在此之前,灰熊也曾針對58同城、斗魚、跟誰學、蔚來汽車等中概股進行過做空操作,此次商湯科技中招,也在意料之中。

做空報告顯示,商湯科技將自己描述為“領先的人工智能軟件公司”,但是,灰熊認為在這里人工智能代表人工膨脹的收入。進而,灰熊認為,商湯科技已經走上了財務操縱的道路,通過收入循環方式,并且沒有披露公司高管擁有和控制的一系列關聯方公司。但收入循環實際上并不能改善現金流。商湯科技仍然發現自己每年虧損數十億元。

灰熊進一步對商湯科技偽造收入進行了展開例證。商湯科技于2019年11月6日與江蘇精儀達科技有限公司(以下簡稱“精儀達”)簽訂了總價值1024.5萬元的產品清單(即東芝移動硬盤、三星固態硬盤等)的采購協議,并于同年11月17日向精儀達匯款1024.5萬元。精儀達于2019年11月4日與上海易華電子商務有限公司(以下簡稱“易華電子”)簽訂產品購銷合同,向易華電子采購基本相同的產品,總金額為1028.9萬元。2019年11月18日,精儀達向易華電子匯款1028.9萬元(同日易華電子向精儀達退回4.4萬元,所以凈匯款為1024.5萬元)。同時,易華電子還于2019年11月6日與商湯科技簽訂了貨物采購協議,該協議項下的產品幾乎和商湯科技據稱要從精儀達購買的產品一致,除了某些商湯科技的軟件。

灰熊認為,通過上述循環貿易,商湯科技可以人為地夸大其報告的收入。

此外,灰熊還懷疑商湯科技將某類交易確認為收入,制造虛假發票/收入。藍鯨財經查閱裁判文書網發現,涉事的新澤爾抗辯雙方為民間借貸關系,但并未提交充分的證據予以佐證,同時,北京市豐臺區人民法院認為長虹佳華按約履行了供貨義務。

灰熊還披露了商湯科技的高級職員關聯公司,以此產生利用體外公司虛增營收的質疑,但并未對此提供真實的例證。

盡管商湯科技在第一時間對此否認,并稱該報告并無依據,且包含無根據的推測及誤導性結論和詮釋。其亦缺乏對公司業務模式及財務報告結構的基本理解,缺乏對公司公開信息的全面解讀。

截至2023年結束,商湯科技的應收賬款表現并無明顯好轉。數據顯示,2021年商湯科技應收賬款減值撥備達到9.8億元,2022年這一數值增加至25.8億元,近幾年應收賬款不斷擴大。到2023年,商湯科技應收賬款累計減值損失高達42億元,僅2023年就新增16億元,減值損失率高達53%。

顯而易見,商湯科技的賬款難以回收被計提減值的問題已經持續多年,并且對其傳統業務造成不小的資產風險。而生成式AI業務的逐漸增長,能否挽回相應損失,目前還沒有明確跡象。

03

生成式AI能否救商湯?

對于商湯科技來說,不論是收入下滑還是虧損狀態,亦或是不斷增長的應收賬款都非一日之功。對公司來說,只有盡快尋找到新的經濟增長點,才有望將公司從旋渦中拯救出來。

進入2024年,大模型和生成式AI正在以前所未有的速度崛起,并且重新定義了技術和商業競爭的邊界。相關公司因此前仆后繼,展開了新的探索與追逐。

而在人工智能領域,又繞不開一家美國人工智能研究公司——OpenAI。這家誕生于2015年的新興科技公司,憑借一系列生成式AI產品,如GPT系列,在全球內容創作行業卷起新的風暴,被譽為人工智能發展進程中的“里程碑”。OpenAI的估值也因此水漲船高,已達到近1000億美元。

而縱觀商湯科技的發展歷程,其實與OpenAI有很多相似之處。商湯科技誕生于2014年,比OpenAI還要再早一年。而商湯科技也是通過在計算機視覺、深度學習等方面的深厚技術積累,不斷推動技術創新,其成長路徑基本復刻了OpenAI的模板,但往往要比OpenAI略晚一步。

今年4月,商湯科技發布了“日日新SenseNova 4.0”,在知識覆蓋、推理能力、長文本理解、數字推理以及代碼生成方面實現了全面升級,同時,該模型還引入了支持跨模態交互的能力。

但在不斷追趕OpenAI的同時,商湯科技是否得到了同樣的回報呢?單從商業化落地成果來看,商湯科技的生成式AI收入并不樂觀。以2023年為例,商湯科技營收只有4.7億美元,是OpenAI(16億美元)的三分之一。而具體到生成式AI收入,商湯科技只有1.7億美元,約為OpenAI的十分之一。

至于二者的估值差距,則更加巨大。商湯科技目前市值約為462億港元,不到60億美元,與OpenAI近千億美元的市值相比,不過九牛一毛。

更嚴峻的是,即便強大如OpenAI,在商業化上仍需時日。公開資料顯示,2022年OpenAI虧損數額已達到5.4億美元,雖然2023年數據尚未公布,但顯然距離盈利仍然遙遙無期。

對于生成式AI的未來,華安證券券商研報顯示,生成式AI處于初級階段,以搜索領域為例,生成式AI想要實現替代,仍需要先達到一定程度的規模優勢(包括預訓練數據集規模、用戶反饋量)之后,才有機會威脅到搜索引擎的生存地位。

摩根大通在此前發布的AIGC研報中也指出,中國生成式AI發展處于早期階段,由于AI可落地的場景眾多,因此無論是巨頭企業還是初創公司所需面對的風險大小或有所不同。

從資本市場上來看,投資人早已用腳投票。去年七月,原商湯科技大股東阿里巴巴全資子公司Taobao Holding Limited清空商湯的所有B類股份,在此次清倉前,阿里巴巴已多次減持套現。而另一大股東軟銀在解禁后多次減持。

同時,在創新大模型“日日新SenseNova 5.0”發布一個多月后,商湯科技的股價并未如期迎來春天。盡管初期因大模型發布帶來的正面影響,其股價一度飆漲超過30%,并觸發停牌。但截至6月19日發稿前,其股價位1.38港元,總市值大幅縮水至462億元左右,較發行時市值縮水近70%,較最高市值則縮水近85%。

這不僅抹去了先前的漲幅,更讓市場對商湯科技的未來增長潛力和盈利能力再生疑慮,其股價疲軟表現成了外界審視公司整體運營與市場定位問題的一個鮮明注腳。

面對高昂的研發成本、持續的虧損現狀,以及外部環境的不確定因素,商湯科技如何在保持技術創新的同時,找到一條通往盈利的道路,成為其不得不面對的命題。

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。