大模型迎來“AppStore時刻”,OpenAI給2024的新想象快訊

以希望在未來 AI 產品中使用相關內容進行訓練GPT模型,AI內容授權戰同時進行 傳OpenAI開價最高500萬美元進行磋商 除了即將推出GPT Store商店之外,GPT Store應用商店是一款ChatGPT的自定義模式。

一夜之間,OpenAI公布了多個重磅消息,引發市場關注。

鈦媒體App 1月5日消息,今晨,OpenAI公司向所有GPT開發者們發布一封郵件稱,下周將上線自定義的“GPT Store”商店,這有望推動ChatGPT開發者生態不斷完善。據悉,GPT Store被譽為大模型領域的蘋果App Store應用商店。

在鈦媒體「何謂2023」年終特別對話《趙何娟對談王維嘉、張宏江》中,張宏江就曾預言,隨著GPT-4開放Plug-in,GPT將不再只是大模型而是平臺,將徹底取代App store和Google play。

同時,The information還在昨夜今晨曝光了兩件關于OpenAI的重要消息:一是OpenAI準備妥協,并已經向部分美國新聞機構開出了每年100萬-500萬美元,以獲得新聞內容用于訓練模型的授權許可;二是OpenAI正在討論董事會成員補充問題,并定下兩位候選人,包括Scale AI聯合創始人兼CEO Alexandr Wang,以及GitHub前CEO兼投資人Nat Friedman。

實際上,憑借ChatGPT這款火爆的聊天機器人平臺,OpenAI這家成立不到9年的公司,2023年的ARR年收入已達16億美元,相比去年增長高達56倍,公司估值也高達1000億美元。

隨著GPT Store和GPT-5即將推出,2024年,OpenAI將成為一匹科技行業最強大的“黑馬”。

大模型的“App Store時刻”下周到來

美東時間1月5日,美國OpenAI公司向所有自定義GPT開發者發布了一封郵件備忘錄,顯示OpenAI 計劃下周推出“GPT Store”商店。該商店將允許 AI 模型開發商以不同目的和形式演變成定制化OpenAI聊天機器人,如為中學教師設計課程等。

早在2023年11月初舉行的首屆OpenAI開發者大會上,公司CEO奧特曼(Sam Altman)正式公布GPT Store商店產品,用戶無需任何代碼,全程支持可視化點擊操作,并且公司預估當月GPT Store對付費版Plus用戶開放。然而,這場發布會兩周之后,OpenAI陷入領導層危機,奧特曼被反復在罷免和回歸當中。而這場“罷免CEO事件”影響了GPT Store整體開發進度,最終產品并沒上線。

奧特曼(Sam Altman)曾對外表示,“一些意想不到的事情讓我們很忙。”

如今多個消息源證實,GPT Store將于下周到來。

據介紹,GPT Store應用商店是一款ChatGPT的自定義模式,用戶無需任何代碼,全程支持可視化點擊操作。用戶只需要提交對話指令、額外的知識數據,然后選擇是否需要網絡搜索、數據分析和圖片生成等開發者產品或功能,就能快速開發法律、金融、醫療等特定領域的GPT助手。

具體來看,首先,用戶需要登錄https://chat.openai.com/auth/login,并注冊一個Plus賬號;其次,在登錄賬號后,需要點擊左上方“Explore”按鈕,進入自定義構建模式;再次,平臺會彈出一個頁面,點擊“Creat a GPT”就開始進行構建自定義GPT,或是顯示GPT Store等其他功能;最后,通過點擊“Create”進行自定義GPT助手,或執行一些更復雜的特定操作如上傳數據和附件等,最終通過GPT Builder形成自己自定義的GPT助手,并且作為私有模型或公開模型保存,放進OpenAI即將發布的自定義GPT商店中進行共享等。

OpenAI表示,公司計劃根據商店中 API 使用量,找到一種向 GPT 創建者支付費用的方法,但尚未公布有關該計劃的任何其他細節。

郵件具體內容如下:

親愛的GPT開發者,

我們激動地通知您,我們計劃在下周正式推出GPT商店。若您期望在此平臺上展示您的GPT作品,請注意以下幾點:

請仔細審閱并遵守我們最新更新的使用政策和GPT品牌指南,以確保您的作品符合我們的標準。

請前往“設置 > 開發者個人資料”驗證您的個人資料,這包括確認您的姓名或鏈接至一個經過驗證的網站。

請將您的GPT設置為“公開”狀態。那些設置為“任何擁有鏈接的人”可見的GPT將不會在商店中展示。

我們感謝您投入寶貴的時間和精力來構建GPT,并期待看到您的杰出作品上線。

彭博指出,隨著GPT Store應用商店的推出,可能會威脅到很多提供類似聊天機器人定制服務的 AI 初創公司。

出門問問創始人、CEO李志飛曾表示,OpenAI插件可以連接 ChatGPT 與第三方應用,可實現如賽事的實時比分情況、股票價格、最新資訊、買機票酒旅、網購、訂外賣等方案。他認為,這個新生物種可能是一個集內容生成、搜索和推薦于一體的“怪胎”,但對于 AI 來說,無論如何都是一個巨大的轉折點。在這個新物種不斷發展的過程中,人們需要懷著開放的心態,不要試著用過去的眼光去理解它。

“前幾天,黃仁勛宣布 AI 的‘iPhone 時刻’已經到來,而現在又有人表示 ChatGPT 成為了新的操作系統,并且已經擁有自己的應用商店。”李志飛表示。

AI內容授權戰同時進行

傳OpenAI開價最高500萬美元進行磋商

除了即將推出GPT Store商店之外,為解決 AI 模型訓練內容侵權問題,OpenAI正與數十家機構協商授權協議。

北京時間1月4日晚,據The Information報道,OpenAI正與多達12家美國內容出版業者洽談磋商,包括《紐約時報》等機構,希望敲定類似OpenAI和美聯社、Politico母公司Axel Springer等業者所達成的協議,并已經向一些機構提議每年介于100萬-500萬美元的授權費用。然而該報道指出,由于OpenAI給出的費用金額少于預期,可能難以敲定最終協議。

據彭博社稱,OpenAI知識產權與內容長盧賓(Tom Rubin)表示:“我們正在與很多內容出版商進行許多協商和討論。協商很積極,也非常正面,進展良好。你已看到已宣布的協議,未來將會有更多。”目前Axel Springer已得到數年數千萬美元的授權費用。

早前,《紐約時報》公司宣布起訴OpenAI以及微軟公司,稱微軟和訴OpenAI在其產品中使用了《紐約時報》內容,侵犯版權。《紐約時報》曾試圖通過談判達成一項協議,以“確保其內容的使用獲得公平的價值”,但談判尚未達成解決方案。The Information引述一位高管稱,預計(未來)可能會出現更多此類訴訟。

對此,OpenAI公司在一份聲明中表示,它尊重“內容創作者和所有者的權利,并致力于與他們合作,確保他們從人工智能技術和新的收入模式中受益。” 該公司表示,對《紐約時報》的訴訟感到“驚訝和失望”,并“希望我們能夠找到一種互惠互利的合作方式,就像我們與許多其他出版商所做的那樣。”

與此同時,蘋果、谷歌也在磋商內容授權工具。據The Information報道,蘋果公司正在與 12 家美國新聞機構敲定 AI 協議,包括NBC新聞公司、《紐約客》(New Yorker)的母公司Conde Nast、以及《The Daily Beast》的母公司IAC等,已提出簽訂一項價值至少5000萬美元的多年期協議;谷歌則與《紐約時報》等機構達成內容算法和廣告分成的定制化協議。

對于生成式 AI 行業來說,隨著ChatGPT被《紐約時報》起訴,這表明大模型技術取得內容授權愈加重要。如今,OpenAI正試圖采取更廣泛性的意見進行內容授權,以希望在未來 AI 產品中使用相關內容進行訓練GPT模型。

國際法律與經濟中心總裁兼創始人杰弗里·曼尼 (Geoffrey Manne) 表示,與其他訴訟相比,《紐約時報》起訴OpenAI案件更具說服力,原因在于《紐約時報》向法院提交了逐字逐句的例子。而憑借數百萬篇注冊文章,《紐約時報》最終希望OpenAI支付超過7.5億美元的損失。

此外,The information在1月5日的一篇報道中指出,OpenAI公司已經開始尋找董事會成員候選人,包括Scale AI首席執行官兼聯合創始人Alexandr Wang,以及 GitHub 前首席執行官兼投資人 Nat Friedman,二人很可能會加入OpenAI公司董事會。但目前雙方談判尚處于早期階段,最終結果也可能會發生變化。

圖左為弗里德曼(Nat Friedman),圖右是Alexandr Wang

Alexandr Wang畢業于美國麻省理工學院,曾是美國物理奧林匹克競賽中被選為全國前 20 名物理學生之一,如今是Scale AI聯合創始人兼CEO,也是最年輕的白手起家的億萬富翁之一。19歲時,他從大學退學,創立了Scale AI,此前曾是Quora公司技術高管等職位,目前Scale AI公司估值高達70億美元左右。

Alexandr Wang和 OpenAI 有著長期且多方面的關系。最早可追溯到2016年,當時Alexandr Wang參與了當時由奧特曼領導的Y Combinator 孵化器。同時OpenAI還是Scale AI客戶。另外,包括 Quora 首席執行官Adam D'Angelo、OpenAI 總裁 Greg Brockman 和 Friedman 都曾投資Scale AI。

弗里德曼(Nat Friedman)出生于美國,同樣畢業于美國麻省理工學院。2018年6月,微軟宣布以75億美元收購GitHub后,Friedman于當年10月出任GitHub的CEO。2021年11月卸任。從微軟離開后,Nat Friedman主要擔任風險投資人,目前投資了Scale AI等超過100家初創公司。

截至目前,OpenAI董事會成員包括前Salesforce首席執行官 Bret Taylor、前美國財政部長 Larry Summers 和Adam D'Angelo 組成。通常來說,OpenAI公司董事會共有九個席位,但尚不清楚其尋求填補多少位新成員。

全球超240億訪問量之后,2024年生成式 AI 行業變冷還是持續熱潮?

12月30日,The Information周報道稱,由于ChatGPT的強勁增長,2023年,OpenAI的年化收入(ARR)已經超過了16億美元,比2022年全年2800萬美元增長超56倍,每月至少能產生1.3億美元的收入。以此增長速度計算,OpenAI管理層認為,到2024年底,OpenAI的年化收入可能達到50億美元,甚至更多。

過去一年,ChatGPT的橫空出世,不僅掀起了新一輪AI熱潮,也開啟了下一個時代的序幕,全世界為之瘋狂。簡單來說,AI 可能是2023年整個科技行業最大的主題,甚至是唯一主題。

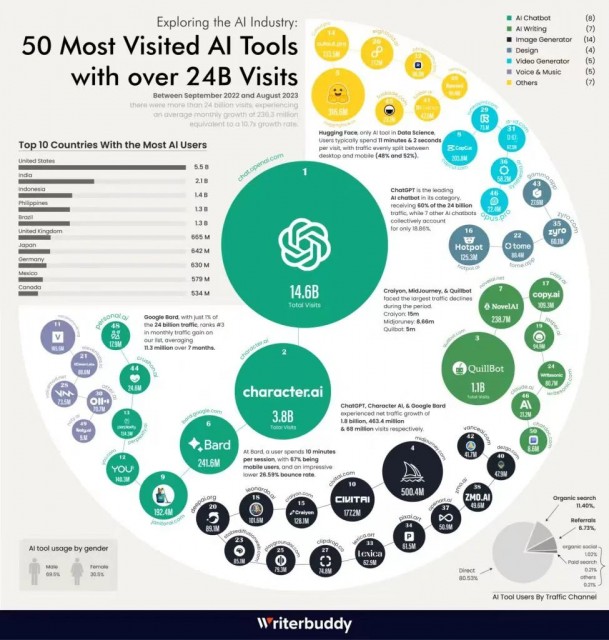

近期,研究機構Writerbuddy發布了3000多個并最終篩選出全球前50大 AI 工具類產品的數據,以反映 AI 行業80%以上的流量。

報告顯示,從2022年9月到2023年8月,僅排名前 50 位的 AI 工具就產生超過240億次的訪問量,平均每月訪問量為20億次,月均訪問量增長1070%(10.7倍),達2.363億次。

其中,ChatGPT就貢獻了146億次,排名第一,占分析流量的60%以上。同時,美國人貢獻了55億人次 AI 軟件訪問量,占總訪問量的22.62%,而歐洲國家合計貢獻了39億人次訪問量。另外,超過63% 的人工智能工具用戶通過移動設備訪問。性別數據中,AI 工具中,69.5%是男性用戶,而30.5%是女性用戶。

據AI投資者Nathan Benaich和Air Street Capital團隊制作的《2023年AI現狀》報告顯示,截至2023年9月19日,全球 AI 獨角獸數量達473個,其中美國有315個,中國有70個,英國有27個,全球AI獨角獸企業的總價值達7.5萬億美元,其中美國AI獨角獸企業總價值達5.9萬億美元,中國AI獨角獸企業總價值為1.3萬億美元。

隨著2023年大模型爆發時期已經過去,2024年,生成式 AI(AIGC)行業面臨兩個預期:要么變冷,要么將產生應用浪潮。

其中,AIGC行業將變冷的原因是,國內外大模型依然存在差距,同時大模型也需要面臨“冷靜時期”。近期百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏表示,“中國的大模型很多,但是基于大模型開發出來的AI原生應用卻非常少,不斷地重復開發基礎大模型是對社會資源的極大浪費。”

另一方面,業界普遍認為,2024年,AI技術產品化、產業化以及商業化,將是大模型發展的重中之重。獵豹移動董事長兼CEO、獵戶星空創始人傅盛近期表示,2024年將是AI大模型應用的浪潮年。

360集團創始人、董事長周鴻祎則給出2024年大模型發展的四個趨勢:第一,大模型不會壟斷,它的發展路徑更像PC,未來會無處不在;第二,明年大模型不僅追求“大”參數,而且也會追求“小”,而小參數模型將很快搭載在手機和各種物聯網設備上;第三,多模態將成為國產大模型的標配,2024年也將向多模態方向發力;第四,國內會出現很多垂直大模型,走進百行千業,向產業化方向發展。另外他認為明年AIGC大模型的文生圖、文生視頻能力會得到突破性增長,至于2024年會產生什么樣的C端殺手級應用,還有待觀望。

“我最近在思考,如果仔細看一下Adobe、微軟和谷歌做的事情,會發現未來AI可能不是一個獨立產生killer App(殺手級應用)的技術,而是對已有的技術、流程方面去加強的一個方案。所以,未來不論是To B還是To C,所有的產品都將會被AI重塑,但不一定存在只依賴AI的產品,AI還是要跟傳統的業務與產品結合。”周鴻祎表示。

另外,該趨勢也將影響著2024年國內AI大模型的投資。“在AI大模型領域,技術的領先性和差異化將成為競爭的關鍵。投資者要更加關注技術創新和研發能力,尋找能夠提供更加優質產品和服務的項目。”中關村物聯網產業聯盟副秘書長、專精特新企業高質量發展促進工程執行主任袁帥表示。

韋德布什證券公司(Wedbush)科技分析師丹·艾夫斯(Dan Ives)在一份報告中寫道:“我們認為,科技股將在2024年上漲25%。”他補充說,“華爾街和科技界都在等待‘AI年’的到來。”

艾夫斯認為,2024年將是“AI年”,科技股將至少上漲25%,甚至可能會上漲35%。

Insight Enterprises首席技術官大衛·麥卡迪(David McCurdy)表示:“隨著我們步入2024年,幾乎所有的企業領導者都在關注 AIGC 技術如何重塑其運營業務,并創造新商業模式。”

袁帥強調,2024年,中國AI大模型的投資將更加注重項目的商業應用前景和商業模式創新,尋找能夠帶來實際收益和市場份額增長的項目。同時,商業應用場景的拓展將成為投資的另一重要方向。

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。