民生銀行被疑刻意調利潤,高迎欣何以摘帽“罰單王”?丨正經深度快訊

2024年開年以來,被稱為“罰單之王”的民生銀行的被罰金額已經達到995萬元。盡管如此,和前幾年相比,被罰金額已經下降了很多。

2024年開年以來,被稱為“罰單之王”的民生銀行的被罰金額已經達到995萬元。盡管如此,和前幾年相比,被罰金額已經下降了很多。

根據公開數據統計,2020年-2023年,民生銀行被罰金額分別達1.11億元、1.37億元、0.46億元和2.2億元,四年累計被罰超5億元。

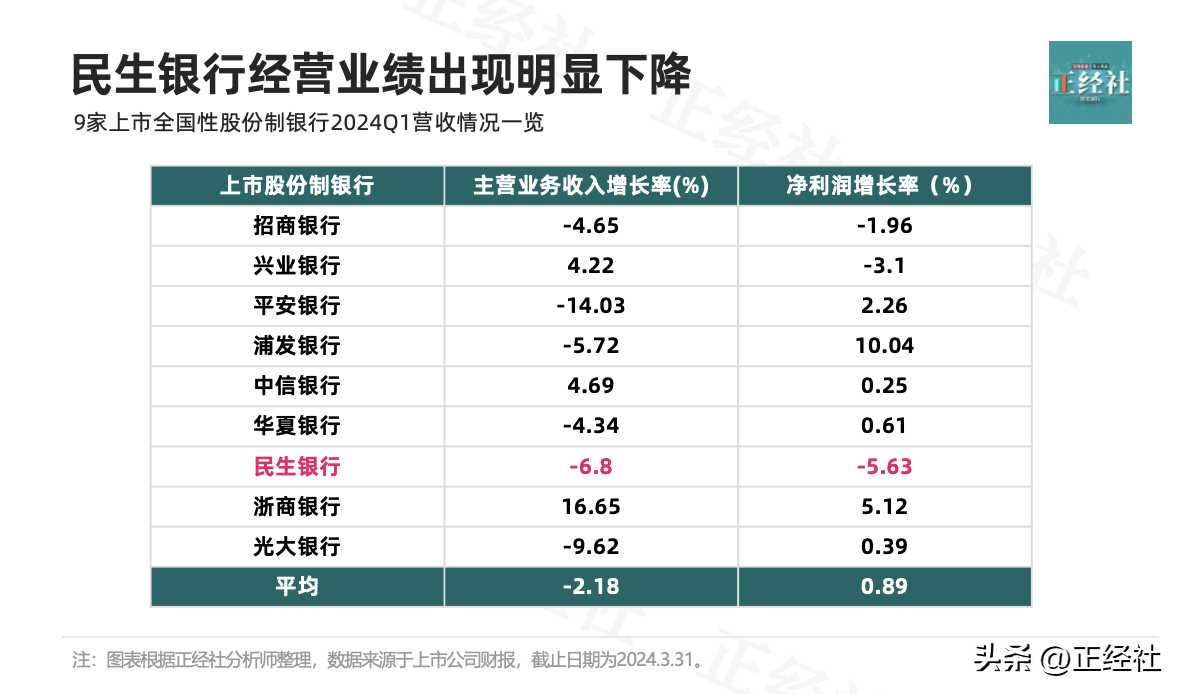

與頻繁收到罰單同時,民生銀行的經營業績和資產質量都出現了明顯下降。2024年一季度財報顯示,總營收同比增長率為-6.80%,名列9家上市全國性股份制銀行(下同)倒數第三位;凈利潤同比增長率為-5.83%,名列末位;不良貸款率達1.44%,僅次于華夏銀行的1.66%和浦發銀行的1.45%,名列第三位;作為銀行資產質量監管和反映銀行風險抵御能力的重要指標之一的撥備覆蓋率僅為149.36%,不僅名列末位,而且低于監管部門要求的150%的基本標準。

遙想11年前的2013年,民生銀行還被稱作“小微之王”,首次進入世界500強名單的16顆新星和A股上市公司業績百強榜單前三甲,均有民生銀行的名字。

短短11年間,究竟發生了什么,使得民生銀行從一名行業前排的優等生墜落成了多項重要指標行業墊底的差等生?

1

“罰單之王”的名聲被坐實

8月2日公布的處罰通知是民生銀行及分支機構2024年收到的第13批罰單。國家金融監督管理總局龍巖監管分局行政處罰信息公開表顯示,民生銀行龍巖分行因信貸檔案管理不到位,被罰款30萬元,做出處罰決定的時間是7月26日。

往前追溯,2024年剛開年,民生銀行的8家分支機構便陸續收到監管部門“派發”的罰單,被罰金額共計405萬元。

4月19日,國家金融監督管理總局湖北監管局又披露了一份針對民生銀行的處罰通知,稱民生銀行武漢分行因貸款三查不到位,被處以150萬元的罰款。

5月31日,民生銀行長春分行又因貸前調查不盡職、貸后管理不到位,被國家金融監督管理總局吉林監管局罰款60萬元。

僅僅20天后的6月21日,國家金融監督管理總局寧波監管局發布了4張罰單,對民生銀行寧波分行罰款合計230萬元,對民生銀行信用卡中心寧波分中心罰款合計70萬元。

更近的7月25日,國家金融監督管理總局披露的罰單顯示,民生銀行上海分行因違規提供政府性融資被罰款50萬元,時任民生銀行上海嘉定支行行長助理高洋慧被警告。

正經社分析師注意到,最近三四年,收到大額罰單似乎已經成為民生銀行的家常便飯。

2020年9月4日,銀保監會公布了一份罰款總金額過億的處罰通知:2017年風險管理及內控有效性現場檢查中,民生銀行被發現存在違法違規行為,被處以沒收違法所得296.47萬元,罰款10486.47萬元,罰沒合計10782.94萬元。

2021年7月6日,民生銀行再次刷新自己單次被罰金額的歷史記錄:因2019年年度業務檢查中被發現存在31項違法違規行為,被銀保監會處以一次性罰款1.145億元。當年,民生銀行及分支機構共收到33張罰單(不含個人處罰),罰款金額超過100萬元的就有5張。

2022年,民生銀行被罰金額比前兩年明顯少了很多,“僅有”4629萬元,但是收到的罰單批次達到了驚人的77次,位居股份制銀行榜首。

2023年,民生銀行“再接再勵”,領到兩張金額超5000萬元的罰單:第一張是2月17日,因存在小微企業貸款風險分類不準確、資金被挪用、統計數據不真實等問題被銀保監會處以8970萬元罰款,同時沒收違法所得2.462萬元,對相關責任人予以警告;第二張是6月21日,因重慶分行被發現2016年及此前年度的票據業務存在違規行為,被重慶銀保監局處以 5967.8萬元罰款。

民生銀行“罰單之王”的名聲,被坐實。

2

從“優等生”到“落后生”

與不斷收到大額罰單平行的另一條線是,民生銀行的經營業績進入了下行通道。

根據歷年財報披露的數據,2020年-2023年,民生銀行總營收分別為1849.51億元、1688.04億元、1424.76億元和1408.17億元,分別同比增長2.50%、-8.73%、-15.60%和-1.16%。總營收出現連續3年下降。

從財務數據上看,2021年-2023年總營收的下降直接系凈息差收入和手續費及傭金收入下降所致。期間,民生銀行凈息差收入分別為1257.75億元、1074.63億元和1024.31億元,分別同比下降6.99%、14.56%和4.68%;手續費及傭金收入分別為275.66億元、202.74億元和192.36億元,分別同比下降0.35%、26.45%和5.12%。

2020年-2023年,歸母凈利潤分別為343.09億元、343.81億元、352.69億元和358.23億元,同比增長分別為-36.25%、0.21%、2.58%和1.57%。

后面三年總營收不增的條件下歸母凈利潤反而出現小幅上漲,一個重要的原因是投資收益增加和信用減值損失減少。

根據民生銀行年報提供的數據,3年間,民生銀行的投資凈收益分別為114.67億元、149.08億元和161.34億元,信用減值損失分別為773.98億元、487.62億元和457.07億元,連續3年減少。

2021年-2023年,雖然民生銀行的不良貸款率一直呈下降趨勢,但是排名仍然位于股份制銀行的前列。2020年-2023年,不良貸款率分別為1.82%、1.79%、1.68%和1.48%,近3年間下降了0.31個百分點,但是到2023年年末仍然名列12家股份制銀行的第二位,僅低于華夏銀行1.79%的不良率。

2021年以來不良貸款率不斷下降,跟民生銀行2020年以來收緊風險偏好直接相關。2020年以前,民生銀行的授信標準比別的股份制銀行更為寬松,雖然帶來了業務規模的增長,但代價是不良貸款率持續上升。2020年=2023年,民生銀行貸款增速明顯下降,從10.5%一路下降到5.0%、2.4%和5.9%,增量部分基本是優質貸款。

與不良貸款率居高不下同樣值得警惕的是,逾期貸款的明顯攀升。2020年末至2023年末,民生銀行逾期貸款額分別為780.88億元、877.25億元、823.61億元和879.03億元。同期計提的貸款損失準備分別達976.37億元、1051.08億元、988.68億元和974.44億元,貸款撥備率分別達2.53%、2.60%、2.39%和2.22%。

2021年至2023年貸款撥備率降低,有兩種可能:一是意味著貸款損失減少,二是通過調節貸款撥備虛增利潤。

正經社分析師認為,考慮到最近兩年的經濟大環境和民生銀行自身的歷史風險資產問題,刻意調節利潤的嫌疑更大。

與此同時,民生銀行撥備覆蓋率偏低已經引起監管部門和資本市場的高度關注。2020年至2023年,分別為139.38%、145.30%、142.49%和149.69%,不僅低于股份制銀行的平均水平,而且連續4年低于監管部門要求的150%的基本標準。

3

零售轉型意外失敗

民生銀行“墮落”的軌跡中,2014年和2020年是兩個值得關注的時間節點。

2013年是民生銀行高光的一年。

那一年的2月4日,民生銀行收盤市值達到3270億元,一舉超越股份制銀行龍頭老大招商銀行的3140億元,成為股份制銀行的第一名。

到當年年末,民生銀行的營業收入增長到1158.86億元,比1997年(成立第二年))的8.12億元增長了141倍,與招商銀行的差距縮小到只有160多億元;凈利潤增長到422.78億元,比1997年的1.7億元增長了近248倍,與招商銀行的差距縮小到不足100億元;不良貸款率僅為0.85% ,略高于招商銀行的0.83%;撥備覆蓋率為259.74%,略低于招商銀行的266.00%。

那一年,時任民生銀行董事長董文標放出豪言:“不再為存款而存款,為貸款而貸款,為賺錢而賺錢,要從這些基礎性工作中走出來;我們服務小微企業,現在又做小區金融……銀行就應該這樣辦,這就徹底改變了傳統商業銀行模式。”

但是,董文標第二年便離開了民生銀行,他的繼任者洪崎沒有按照他畫出的路線走,而是迅速向零售方向轉型,重點布局消費金融和財富管理領域,特別是加大了對房地產行業貸款的投放力度。

事后有評論認為,2014年董文標離任是民生銀行發展史上的一個重要分水嶺。言下之意是,如果按照董文標規劃的“做小區金融”的路線走下去,民生銀行可能會是另一個樣子。

但是,正經社分析師認為,回到當時的環境,洪崎選擇向零售轉型,而且重點押寶消費金融和房地產,未必就是一個錯誤。當時重點押寶這兩個領域的銀行遠不止民生銀行一家,因為當時實業界和學術界幾乎一致認定,消費升級會是中國經濟發展的大趨勢,而房地產至少還有十幾年的黃金時期。

只不過,劇情沒有按照寫好的劇本演下去。

2018年年中以后,房地產調控政策進一步加碼,房地產市場迅速走向低迷,房企暴雷現象日益頻繁。與此同時,消費下沉趨勢日漸凸顯。

大概從2019年下半年起,商業銀行就越來越明顯地感覺到了上述兩大趨勢給經營業績帶來的沖擊。重點押寶房地產行業和消費升級而風控能力又沒有及時跟上的民生銀行,自然沒能幸免。

民生銀行的房地產貸款(包括對公房地產貸款和個人住房貸款)占貸款總額的比重,是同行中較高的,到2021年12月31日仍高達8.91%,第二年雖然有所下降,但依然高達8.77%,遠高于同行業5.64%的平均水平。

房地產對民生銀行經營業績的沖擊是2021年以后才凸現出來的。房企風險集中暴露的2020年,民生銀行的貸款的確出現了一個巨大的窟窿,損失準備較2019年增長18%,達到驚人的976.37億元。

但是,造成損失的不是房地產,而是批發零售、交通運輸和采礦業,三者的不良貸款率均超過了3%,交通運輸業的不良貸款率更是由2019年的1.38%激增至2020年的4.11%,而當年房地產行業對公業務的不良率僅為0.69%,同比僅增加了0.41%。

但是,2021年以后,民生銀行的房地產貸款風險便集中暴露了出來。2021年,民生銀行的房地產不良貸款余額從上一年的30.4億元猛增到95.74億元,2022年和2023年又進一步增長到155.45億元和170.38億元,對應的不良率分別為2.66%、4.28%和4.92%。

2020年,民生銀行實現凈利潤343.09億元,較上一年猛降36.25%。隨后的3年,凈利潤基本徘徊于350億元左右。10年前還直逼招商銀行,10年后還不及招商銀行(1466.02億元)的零頭。

與房地產一樣,信用卡業務是民生銀行不良貸款的另一個“重災區”。2020年,民生銀行信用卡業務的不良貸款金額達151.8億元,不良貸款率達3.28%,明顯高于招商銀行的1.66%和平安銀行的2.16%。即便隨后3年有所下降,但直到2023年仍高達3%左右。

與此同時,民生銀行看重的零售財富管理業務亦難言成功。2020年至2023年,民生銀行零售財富管理手續費及傭金收入分別為62.68億元、68.38億元、41.96億元和39.73億元,分別同比增長12.42%、9.27%、-38.64%和-5.31%,占非利息凈收入的比重分別為12.60%、15.89%、11.98%和10.35%,遠沒能挑起非利息凈收入的大梁。

4

股東成為最大的風險

如果說民生銀行零售轉型遇上房地產市場低迷和消費下沉是時運不濟的話,那么股權過于分散則是民生銀行的“先天缺陷”——為民生銀行的內部權斗、股權結構不穩定和關聯交易埋下了禍根。

正經社分析師注意到,最近兩年,有關民生銀行大股東的幾條消息引起了資本市場的高度關注。

一是2023年1月,民生銀行以金融借款合同糾紛為由,向前十大股東泛海控股提起訴訟,索賠本金、利息、罰息等款項約70億元。泛海控股實控人盧志強,是民生銀行的創始人之一,還曾擔任民生銀行副董事長多年。

二是2024年6月18日晚,另一個大股東東方集團自曝,公司及子公司存在關聯方東方集團財務公司的16.40億元存款出現大額提取受限情形。隨后,東方集團所欠民生銀行的95.99億元貸款引起了市場擔憂。

三是截至2023年12月31日,民生銀行向七大股東——大家保險、泛海系、上海健特及關聯方、新希望系、同方國信及關聯方、東方系、福信集團及關聯方發放的貸款余額合計達769.68億元。

上述消息證實了一家評級機構的觀點:部分股東負債過重和股權質押比例過高、股權結構不穩定、關聯貸款減值風險偏高,可能是民生銀行面臨的最大的風險。

盧志強和泛海系與民生銀行的問題,實際上2022年5月就已經公開化。當時民生銀行股吧中貼出一個帖子說:“因為股權分散,導致一個致命缺陷,部分小股東使用10億資金,通過高杠桿借貸60億,合計70億買入4-5%的股份,成為第一大股東,掌控貸款規模4萬億的民生銀行,隨便給自己批貸300-500億,而且是低息貸款。從500億中,拿出60億償還高杠桿貸款,實際掌控在自己手里就有440億元現金和70億股票,用440億注入自己的公司去賭博。”

帖子沒有點明“小股東”是誰,但稍微了解內情的人都知道,指的就是泛海集團。

泛海集團實控人盧志強曾是山東首富,還是神秘富豪組織“泰山會”的成員,正是他當年的積極推動,中國第一家民營銀行——民生銀行才得以破繭而出。而他積極推動成立民生銀行的一個重要動機是,解決民營企業的融資問題。

截至2023年年底,泛海系從民生銀行獲得的貸款余額已達187.26億元。

根據民生銀行董事會2023年5月30日發布的公告,泛海系所持民生銀行24.17億股(約占民生銀行總股本的5.52%)已經全部質押出去。

而張宏偉掌控下的東方集團,則是趁1998年亞洲金融危機期間,民生銀行清理不良資產,通過法院強制拍賣股東股權來回收發放給股東的貸款的時機,收購了9.42%的股份而成為當時民生銀行的第二大股東的。

東方集團目前已降為民生銀行第十大股東,持有民生銀行12.80億股份,持股比例為2.92%。尤其值得重視的是,根據民生銀行披露的消息,東方集團所持民生銀行股權的99%已經質押出去。

5

股權分散埋下禍根

民生銀行成立之初,就仿照歐美股份制銀行的做法,各大股東均擁有股東席位,但沒有一個可以單獨控制銀行。1996年1月12日民生銀行正式掛牌成立時,創始股東多達59家,最大股東持股比例僅為6.54%。

但是,股權分散非但沒有起到權力制衡和民主決策的效果,反而產生了一些制度設計者們意想不到的消極后果。

一是股東內部紛爭不斷,股權結構極不穩定。

數據顯示,2000年12月A股上市前的一年半內,民生銀行共發生20多起股權轉讓,涉及股份約63631萬股,約占公司總股本的46.1%。經過一輪洗牌,民生銀行的股權有所集中,形成了新希望系、泛海系和東方系三大集團,被業內戲稱為“三駕馬車”,但仍然沒有哪一系擁有絕對控制權。

民生銀行股東之間的爭斗沒有因為三駕馬車的形成而停止,只是變成了三駕馬車之間的爭斗。三駕馬車的掌舵人劉永好、盧志強和張宏偉輪流擔任副董事長,而管理團隊則需要謹慎平衡三派之間的關系。

正經社分析師注意到,因為目前前十大普通股東中的泛海控股、東方集團、上海健特和同方國信所持有的民生銀行的股份已經近乎百分之百處于質押狀態,所以:

不能排除后期民生銀行的股權結構還會發生重大變化。

二是內部關聯交易盛行。

對于股權過于分散可能帶來的關聯交易問題,制度設計者們是有心理準備的,因而特別設置了一個附屬董事會的專門工作機構——由3名獨立非執行董事、2名非執行董事和1名執行董事組成的關聯交易控制委員會,給董事會決策提供專業意見抑或經董事會授權就專業事項進行決策。

但事實表明,關聯交易控制委員會沒能發揮它應有的作用。比如盧志強2006年當選民生銀行副董事長后,“泛海系”就被曝出從民生銀行獲得了約33億元的關聯貸款。即便是2021年泛海控股徹底爆雷以后,民生銀行還陸續給泛海控股放貸約68億元。

泛海當然不是唯一一家從民生銀行獲得關聯貸款的大股東。正如前文提及的那樣,截至2023年年底,大家保險、上海健特及關聯方、新希望系、同方國信及關聯方、東方系、福信集團及關聯方,從民生銀行獲得的關聯貸款余額亦分別達到268.67億元、112.20億元、27.32億元、49.70億元、95.99億元和28.54億元。

2023年2月17日,民生銀行被銀保監會處以8970萬元罰款、沒收2.462億元違法所得的一個重要原因就是,“重大關聯交易未經董事會審議”。

三是所有人難以到位,沒有誰真正為公司的經營業績負最終責任。

民生銀行成立之初就做出規定,單一股東持股比例不能超過10%。有部分股東對此是有不同意見的,但是最終沒能改變制度設計者們的決定,只能寄望一個強有力的、負責任的管理團隊來克服股權過于分散導致的所有人難以到位的問題。

民生銀行對管理團隊給出了同行中非常有競爭力的薪酬,一定程度上就是出于強化管理團隊責任感的考慮。

但是,實際效果沒有制度設計者們預想的那樣美好。當銀行經營業績向好的時候,管理團隊的高薪問題還不引人關注,可到了業績出現持續下滑的時候,問題就會被擺上桌面。

根據民生銀行財報提供的數據,2023年和2022年,民生銀行高管年度薪酬總額為4681.7億元和5676.92萬元,均排名同行業首位,而且遙遙領先排名第二位的蘇州銀行(3901.19萬元,2023年的數據,下同)、第三位的招商銀行(3722.84萬元)和第四位的寧波銀行(3169.30萬元)。

董事長高迎欣的薪酬,2022年以389.08萬元高居上市商業銀行董事長首位,2023年以373.52萬元蟬聯了第一的位置。

往前一年,高迎欣的薪酬更是高達633.12萬元。

行長鄭萬春的年薪2016年到2022年長期排名上市商業銀行行長前三位,年薪最高的2017年達到688.91萬元,名列上市商業銀行行長榜首。

副行長張俊潼2023年以307萬元的年薪高居上市商業銀行高管第二位,僅次于招商銀行行長。

從因風控內控不力而不斷受到監管部門處罰、經營業績增長乏力、資產質量遲遲得不到實質性改善等基本事實來看,民生銀行管理團隊的貢獻與收入顯得很不匹配。

6

增長方式如何轉型

2020年7月,高迎欣接替洪崎出任民生銀行董事長。

高迎欣帶領的新管理團隊上任后,立即著手推動增長方式的轉型,制定了一個涵蓋2021年至2025年的五年發展規劃。

按照規劃,作為第一階段,2021年至2022年的中心任務是夯實基礎。

新管理團隊到任后,明顯收緊了風險偏好。除了持續壓降信托及資管計劃、理財產品等非標投資,加大存量風險化解處置力度,加強風險管理體系建設和強化信用風險管理,還對信貸結構進行了大力優化,增加了對基礎設施、制造業、綠色信貸等領域的投入,繼續推進零售和小微業務,壓降了對房地產等領域的貸款。

正如前文提到的那樣,2019年,民生銀行的總貸款增速大體上與股份制銀行持平,但是2020年以后明顯下降,下降的主要原因直接跟管理層主動壓降高風險貸款,特別是房地產貸款有關。

根據民生銀行年報提供的數據,到2021年年末,民生銀行對公房地產業授信業務余額為4734.44億元,壓降1169.47億元,降幅為19.81%;房地產業貸款余額為3603.02億元,比2020年年末下降了17.95%。

到2022年年末,民生銀行對公房地產業貸款余額為3633.44億元,與前一年基本持平。

到2023年年末,民生銀行對公房地產貸款總額下降至3462.98億元,占全部貸款及墊款的7.90%,分別比2021年和2022年下降了1.01%和0.87%。

收緊風險偏好的效果很快便顯現了出來。根據2023年年報提供的數據,完成清收處置“三年規劃”后,民生銀行主要不良指標改善明顯。報告期內,實現了不良貸款額、不良貸款率、不良貸款生成率、關注貸款額、關注貸款率、撥備覆蓋率的“五降一升”。比較重要的不良貸款率下降至1.48%,比上年年末下降0.2個百分點;不良貸款生成率降至1.58%,同比下降0.43個百分點,兩項指標均實現了連續3年穩步下降。

另一方面,重點推進的業務開始有了起色。截至2023年年末,民生銀行小微貸款達7912.16億元,同比增長15.77%;普惠型小微企業貸款余額達6122.69億元,增幅11.51%;兩項增速均遠超同期6.13%的全行貸款增速。

正經社分析師注意到,2024年上半年,民生銀行管理層再次迎來大換血。

先是3月13日,民生銀行突然一次性披露13則公告,多數與高管人員任職變動有關。副董事長、行長鄭萬春到齡退休。行長位置由王曉永接任。執行董事、副行長袁桂軍到齡退休,張俊潼、黃紅日被聘為副行長。

接著是6月27日,民生銀行又發布公告,稱6月26日召開的第九屆董事會第一次會議繼續選舉高迎欣為董事長,張宏偉、劉永好、王曉永被選為副董事長。新的董事會名單中,沒有泛海系掌門人盧志強的名字。

當然,新管理團隊能否帶領民生銀行徹底摘掉“罰單之王”的帽子并完全走出困境,還有待時間檢驗。

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。