從宕機到停止上市,阿里云變天了快訊

阿里云消息不斷。

文/曹雙濤

編輯/楊博丞

題圖 | 文心一格

阿里云消息不斷。

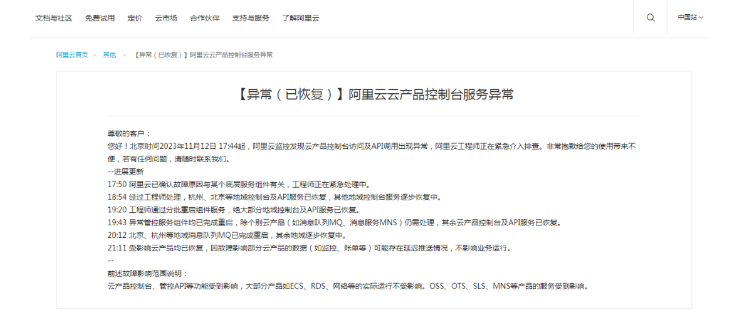

11月12日晚,“阿里云盤崩了”“淘寶又崩了”“閑魚崩了”“釘釘崩了”等話題相繼登上熱搜,阿里云全線產品受到影響。

圖源:微博

緊接著,11月16日,阿里在財報中宣布,鑒于多方面不確定性因素,不再推進云智能集團的完全分拆。

“阿里集團將在阿里云的戰略方向上保持長期堅決投入,同時云智能集團仍會繼續保持獨立公司運作,采取董事會授權的CEO負責制。”吳泳銘說。

阿里在財報中表示,美國近期擴大對先進計算芯片出口的限制,給云智能集團的前景帶來不確定性。云智能集團的完全分拆可能無法按照原先的設想提升股東價值,因此決定不再推進云智能集團的完全分拆,而是會面對不確定的環境,專注建立云智能集團可持續增長的模型。

對于投資者就阿里云的上市計劃是暫停還是永遠取消,市場形勢有所變化后,會不會重新考慮阿里云的分拆的相關問題,蔡崇信并未做出明確回答。

一、阿里云又崩了

這已經不是阿里云首次“崩”了。

早在去年12月份,阿里云下游客戶香港廉價航空公司、加密貨幣交易平臺 OKX(歐易)等大量公司,以及澳門金融管理局等多個政府部門網站癱瘓,數小時無法提供服務。

阿里云發布故障通報稱,在中國香港的數據中心機房降溫系統出現故障,導致服務器宕機持續超過 12 個小時,而且沒有完善的備用冗余方案,這被認為是阿里云運營十多年來持續時間最長的一次大規模故障。

雖說在當晚9點前后,阿里云方面表示,受影響云產品均已恢復,因故障影響部分云產品的數據(如監控、賬單等)可能存在延遲推送情況,不影響業務運行。但和去年阿里云宕機影響相比,本次事故對阿里云而言,可謂是史詩級災難。

圖源:阿里云官網

一方面,據阿里云健康狀態頁面顯示,本次受影響的不單單是某一區域市場,阿里云所服務的全球市場無一幸免。除阿里云自有業務區域受影響外,其對外服務的金融云、政務云清一色全掛。

圖源:阿里云官網

另一方面,在日前舉辦的2023云棲大會上,阿里巴巴集團主席蔡崇信曾指出,目前中國80%的科技企業和一半的大模型公司都跑在阿里云上。天眼查也顯示,當前阿里云服務的客戶超過300萬家。本次阿里云宕機,直接導致其下游多家客戶業務癱瘓。

納思云充電樁、樂爽cooleasy由阿里云提供服務支持,阿里云事故后,納思云充電樁發布重要通知稱,因阿里云IoT服務API接口故障,導致使用阿里云相關服務的設備無法正常使用。樂爽cooleasy發布緊急通知稱“阿里云網絡全國崩盤了,導致所有平臺都出現問題”。

有公司技術人員稱,阿里云發生故障后,公司技術人員全部被安排臨時加班,負責檢查和處理軟件系統數據。如此大面積產品故障,這還是使用六七年阿里云第一次遇到。

二、阿里云為何突然宕機?

針對本次故障發生的原因,阿里云方面暫時尚未回應。但國內某家大廠技術經理朱楊(化名)告訴DoNews,一般來說引發服務器宕機的因素有很多。比如說,網站訪問量過高、硬件服務器老化等等。

不少公司為保證服務器運行穩定,內部負責服務器運維的部門,往往采取輪班制,負責實時監測服務器運行情況。一旦服務器出現故障,則會立即啟動緊急預案機制。而且云服務器本身采用的是彈性機制,能根據負載情況自動調節,很少出現宕機的可能。

阿里云突然宕機的原因,自己猜測或和阿里云鑒權服務組件有關,出現異常的則是AK、SK。所謂的鑒權服務指的是身份驗證和授權服務,AK相當于我們普通用戶登錄APP時的用戶名,用來識別用戶身份。SK相當于密碼,通過大量字符串進行身份核驗。

和我們普通用戶登錄APP那樣,客戶登錄阿里云服務器時,阿里云會對客戶身份進行檢驗。但AK和SK異常,客戶自然無法登錄阿里云服務器。雖然有同行指出,還有一種原因是雙十一結束后,阿里云對服務器容量進行收縮,無法滿足大量客戶需求。

但令自己想不通的是,阿里云服務淘寶雙十一和618等大促節點多年,有著完整的應對大促節點后服務器如何調整經驗,出現這種概率事件估計極低。

三、阿里云或面臨天價賠償和客戶持續流失

但不管基于何種原因宕機,自身服務器出現問題導致客戶業務癱瘓,阿里云或將面臨天價賠償。目前阿里云服務百萬級客戶數量,需針對每個客戶業務受損情況進行單獨賠償。

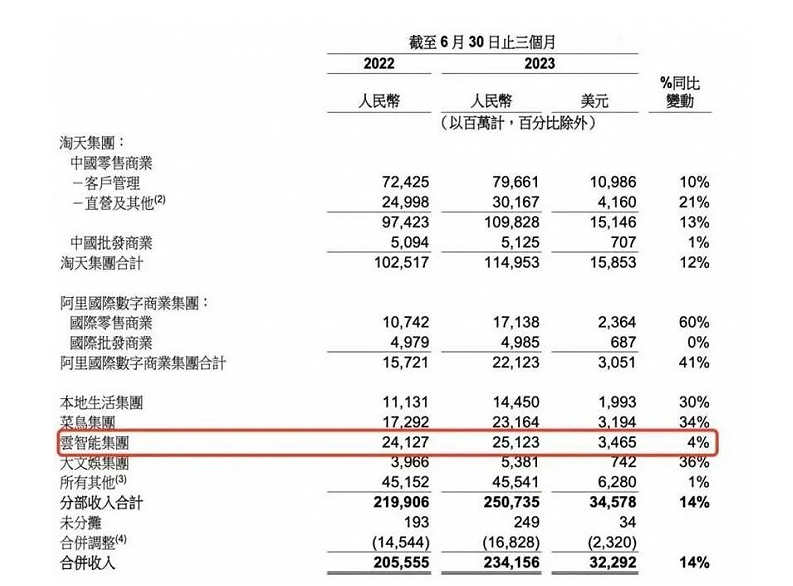

同時考慮到阿里云1+6+N戰略指引下,阿里云各部門自負盈虧。保守估計,阿里云賠償客戶金額可能在千萬級以上。據阿里今年二季度財報顯示,Q2,阿里云營收同比增長4%至251.23億元。

圖源:阿里財報

家大業大的阿里云而言,雖能承接這一賠償金額。但朱楊接著表示,廠商在不同服務器遷移時,若是因自身服務項目多,遷移過程中需對整個系統代碼重新更改,服務器也需重新部署、調試。整個遷移過程中,需保證數據的絕對安全,而且更換服務器并非一兩周就內完成的,這個過程中短則一兩個月,長則半年。

雖說更換服務器面臨上述問題,但保證服務器運行時的絕對穩定,是企業使用云服務器的第一宗旨。從這一角度來看,阿里云本次嚴重宕機事件,不僅僅會面臨著老客戶大量流失風險,而且阿里云銷售后續拓展新客戶時,難度也會升級。

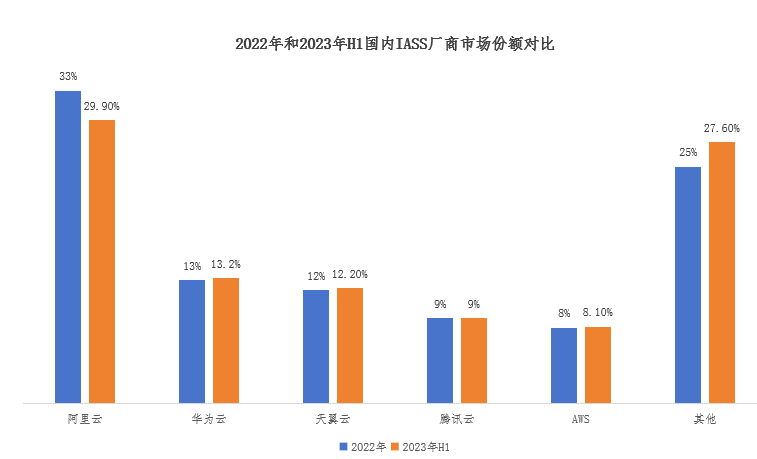

對標SaaS廠商來看,其收入=單筆合同金額*客戶數量*客戶續費率+定制化服務。客戶的流失讓當前的阿里云,可謂說是雪上加霜。據IDC發布的《中國公有云服務市場(2023上半年)跟蹤》報告顯示,今年上半年中國公有云服務整體市場規模(IaaS/PaaS/SaaS)為190.1億美元。其中,IaaS+PaaS上半年同比增長15.9%,創下近三年新低。

增速下降的原因在于,2023年隨著企業業務逐步恢復,企業對于預算的制定、支出和使用更加謹慎,降本增效需求進一步提升,這在一定程度上阻礙了公有云市場增速,企業IT預算增長整體不及預期。

而在科研、高校、政務、金融等領域,混合云和專屬云的市場發展也對公有云市場營收造成一定沖擊。反映到阿里云身上就是,其市場份額從2022年的33%下降至今年上半年29.9%,在幾大云廠商中降幅最為明顯。

圖源:IDC中國

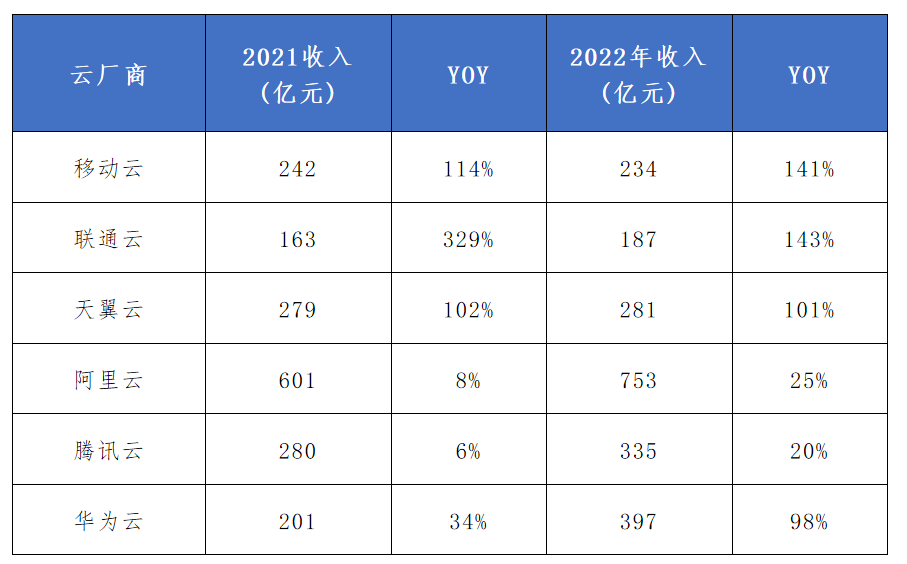

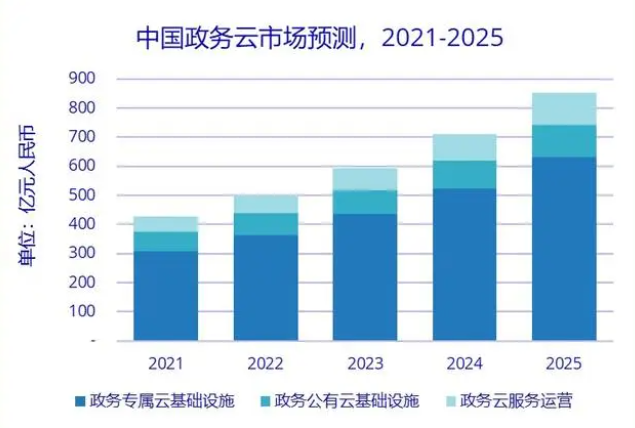

同時,近兩年阿里云試圖他們發力政務云市場,除面對深耕政務云市場多年華為云的競爭外,隨著電信、移動、聯通三大運營商對云服務的愈發重視,又加之他們做云服務市場本身就有著其他云廠商難以匹敵的優勢。

自2021年8月到2022年8月,全國1億元以上政企數字大單項目中,電信、移動、聯通中標的企業數量分別為104個、68個、34個,但阿里云只有9個。基于此,過去兩年,三大運營商云業務收入增速完全趕超阿里云。

圖源:公開信息整理

除傳統客戶外,百川智能、智譜AI、零一萬物、昆侖萬維、vivo、復旦大學等頭部企業及科研機構,紛紛選擇在阿里云上訓練大模型。但考慮到當前國內大模型尚處在商業化探索階段,而且對服務器要求極高,阿里云服務突然宕機,這是否會引發大模型客戶對阿里云的擔憂?

而且今年阿里云棲大會反復強調的戰略便是:做“AI時代最開放的云”,讓開發AI、使用AI變得更加容易和便宜。但沒有穩定的服務器運行機制,又何談讓AI更加便宜呢?

四、銷售文化過重,技術人員流失嚴重

正如上文朱楊所言,阿里云本次宕機事件,實則暴露出當前阿里云核心技術人員不足,內部管理失控等問題。自阿里云成長至今,先后歷經王堅時代、姜鵬和王文彬時代、胡曉明時代、張建峰時代、逍遙子時代,以及剛剛上任的吳泳銘時代。

其中,王堅作為阿里云從零到1的開拓者,其在阿里云內部有著極高的地位,這也是為何今年阿里云發力大模型,王堅頻頻出現在公眾場合,以及云棲大會上王堅處在C位的原因。

圖源:云棲大會

胡曉明雖為阿里云發展制定了清晰的商業化方向,帶領阿里云營收從2015年的30億元增長至2019年的400億元。另據Gartner數據顯示,阿里云在2019年在全球云計算的市場份額為9.1%,全球排名第三。在亞太地區,阿里云的市場份額更是高達28.6%,高于亞馬遜、微軟的17.5%和11.8%,排名第一。

但這也讓阿里云從一家技術型公司變成一家銷售型公司,并為后續阿里云內部技術人才流失埋下了禍根。一方面,胡曉明執掌阿里云期間除要求銷售背負KPI考核外,技術、產品、科學家也必須背負考核指標,這種考核下導致阿里云內部從上到下均以業績為導向。

另一方面,因當時阿里云競爭對手較少,而且云服務對互聯網行業而言,本身就是剛需。互聯網行業紅利所帶來的高增長,讓阿里云內部銷售幾乎習慣了躺著賺錢的日子,對客戶意識明顯不足。甚至針對客戶所提出的需求,內部銷售直接要求客戶內部流程更改。

2018年張建鋒曾胡曉明手中接管阿里云后,曾給阿里云定下三年營收過千億元的目標,但此時互聯網行業紅利退散,政務云市場興起。習慣強勢乙方的阿里云,在政務云市場顯得格格不入。

圖源:IDC中國

據悉,政企云市場更青睞使用私有云,需為客戶做定制化,華為服務政府、運營商等大企業數十年,內部已建立起一套完全和中國大客戶精準耦合的組織體系。有原阿里云銷售稱,自己和同事招投標時,華為云來了二三十人,把客戶全流程進行梳理。但反觀阿里云,僅有三個人,最終中標方自然是華為云。

遇到華為云必敗,更是成為不少阿里云銷售心知肚明的答案。而且阿里云對銷售的考核是以月為單位,但ToG端大單,往往需跟很長時間,這讓很多銷售的業績并不理想。長時間下來,很多銷售同事根本不愿意跟ToG端大單。

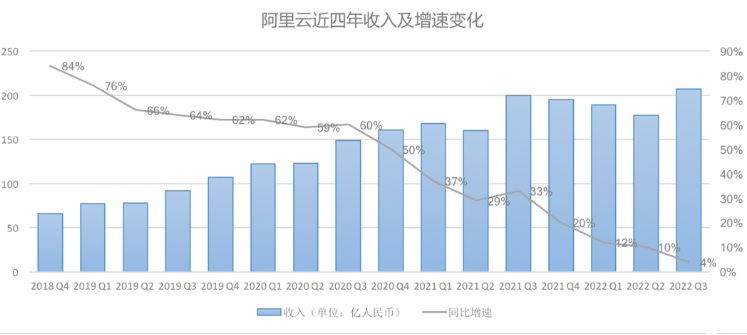

如杜偉所言,反映到阿里云的財報上就是,自2018年以后,阿里云營收增速逐漸下滑。

而且2022年在一個價值3.9億元的部委大單中,華為云中標后,阿里云直接把甲方告了,這也意味著阿里云徹底和客戶撕破臉,甚至在不少業內同行看來,阿里云更是幼稚。

圖源:阿里財報

千億目標、無法拿下更多ToG大單,這自然讓阿里云內部銷售文化越來越重。杜偉接著表示,阿里云不少技術均是歸國工程師,當初他們看重阿里云的技術,希望在阿里云獲得更大的成長,才加入的阿里云。但入職后卻發現阿里云是一家銷售型公司,這和他們當初加入阿里云初衷完全背道而馳,不少歸國工程師紛紛離職。

2022年12月,因出現上文所述的阿里云宕機事件,張建峰引咎辭職,阿里云回到張勇時代。但胡曉明和張建峰累計執掌阿里長達8年時間,其內部組織變革不可能是短時間就能夠被改變的。

同時有接近阿里云的業內人士表示,今年5月份阿里云大裁員,出于“降本增效”考慮,被裁的員工有很大一部分為收入較高、能力較強的技術人員。而且未來需上市的阿里云,迫切需給到資本市場一份好看的財報,這讓如今的阿里云對銷售更是極其看重。

同時在今年上半年大模型浪潮下,阿里云核心技術人員或被其他大廠挖走,或出來單干。今年3月,曾領導阿里云智能計算平臺事業部的賈揚清離職創業。同期,阿里M6大模型帶頭人楊紅霞被爆加盟字節跳動Ai Lab。

隨著張勇的離職,目前阿里云權力地帶更是逐漸“模糊”,這點在云棲大會也能看出。目前擔任阿里集團CEO的吳泳銘,第一天并沒有發表演講,引發了不少猜測——云棲大會由蔡崇信做開場發言后,產品發布主要是由CTO周靖人完成。

而且作為阿里云的“大客戶”代表,百川智能創始人兼CEO王小川反而被提上優先級,這更是讓市場紛紛猜測當前的阿里云是否處在群龍無首階段。

但需要指出的是,本次宕機阿里云也需深思其內部或許真的需完成一場從上到下的大變革,才能避免出現類似事件發生。而且此次阿里云故障也再次為行業敲響警鐘,如何對內部現有流程進行梳理,避免類似“災難”事件發生在自己身上,這是當下每家云廠商都必須重視的問題。

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。