追覓急“狂飆”,俞浩打“亂拳”快訊

6年時間,格局已經穩定的清潔賽道,被追覓撕開了一道口子。

6年時間,格局已經穩定的清潔賽道,被追覓撕開了一道口子。

從2020年開始,追覓以一輪快速增長,將洗地機、掃地機的市占率做到行業前三。用創始人俞浩的說法,這是“習慣的復制”。

從江蘇農村走出來的俞浩,每一次起點都很低,但他總能找到竅門,快速實現反超。“一旦一個人習慣第一,就會上癮”,追覓的辦公室和工廠貼滿了“要么不做,要做就做第一”的口號。

這種激進狂野的策略,讓追覓成功在市場站穩了腳跟,但野蠻增長過后,內外部合力影響下產生的問題也接踵而至。

被外界視為關鍵的有三點:產品互擾的布局下,追覓與小米的關系還是否牢靠?渠道的極速擴張,供應鏈和市場是否出現混亂?海外市場是否做足功課來應對更廣更復雜的挑戰?

去小米化成真?

追覓屬于不折不扣的米系。

2021年盛夏,小米MIX4發布會結尾,仿生四足機器人CyberDog(鐵蛋)成了全場最大彩蛋,參與研發的追覓也被拉到了聚光燈下。

當時的追覓還是一家純粹的自清潔企業,剛剛進入掃地機器人市場,得益于小米的投資背書和生態支持,在資本側和消費端還算火熱。

之后,追覓在科技品類市場的占有率,保持快速增長的態勢。據奧維云網數據,2022年國內掃地機市場,追覓線上銷售額市占率為7%左右,今年上半年提升至10.58%。年底這一數字有望沖擊20%,直逼龍頭科沃斯和石頭科技。

形勢大好之際,有網絡流出的內部資料顯示,小米高層已經開會決定將追覓完全踢出生態鏈,掃地機業務已經開始執行。

對此,「科技新知」從相關途徑得到回復稱,“還需要等待定調,小米和追覓的關系已經完全切割,一些制造業務也確實沒有了”,至于兩家之間的關系,“很難說得清,很微妙,不能說決裂了,小米仍然是主要投資人之一”。

雖然雙方都還未向披露相關事項,但業務上追覓與小米的分道揚鑣早有征兆。

追覓早年為小米代工吸塵器、掃地機器人、吹風機和除螨儀等產品,基于披露的營收數據,該類產品的營收占比約為70%。直到2019年5月,追覓推出自有品牌,代工比例逐年降低,2022年已經降至10%左右。

“去年開始就是自營為主,今年更是如此。”追覓相關人士表示。

俞浩也曾講過,“一家企業如果想做幾個億,和小米之間就不會存在問題,躺在那里甚至挺舒服的。如果想做幾十億,成為合格上市公司,挑戰最大。但如果想做幾百億,這個問題就又消解了。截至今年5月份,我們自主品牌在國內營收同比增速近300%。”

自營品牌和產品在追覓業務體系占據較大份額后,供應鏈上便不可避免地出現排序,“關鍵時刻追覓選擇保自己品牌而非小米”,一位業內人士表示。

另外,追覓代工的產品與自家品牌采用一樣的平臺供貨,差異化幾乎為零,在消費市場上也是競對的狀態。而代工業務能夠賺取的利潤本就有限,后續軟件升級、產品售后等返廠問題,也是不菲的成本。

在「科技新知」看來,除了投資關系外,追覓退出小米供應鏈,在業務上對其影響不算大。按照此前營收數據推測,拋棄代工的銷售收入直接損失大概在10億以內。

出海方面,東北歐市場因為品牌運營關系不會受太大影響。而在俄語區市場,“一些灰色的經銷商會將追覓作為小米的高端品牌來宣傳,增加流量,并且在消費者認知中也認為追覓是小米的高端品牌,這一認知難以改變。”有業內人士分析稱。

「科技新知」在俄羅斯電商平臺也發現個別產品在售賣時有“Xiaomi Dreame”字樣。如果未來與小米切割,追覓俄語市場是否會受到影響,還值得觀察。

瘋狂擴張下的渠道代價

追覓的高速發展,并非毫無代價。

2020年春,俞浩在內部會議上定下3年100億營收的目標。員工也從那時的300多猛增至目前的3000余人,配置上有7成左右為研發人員。

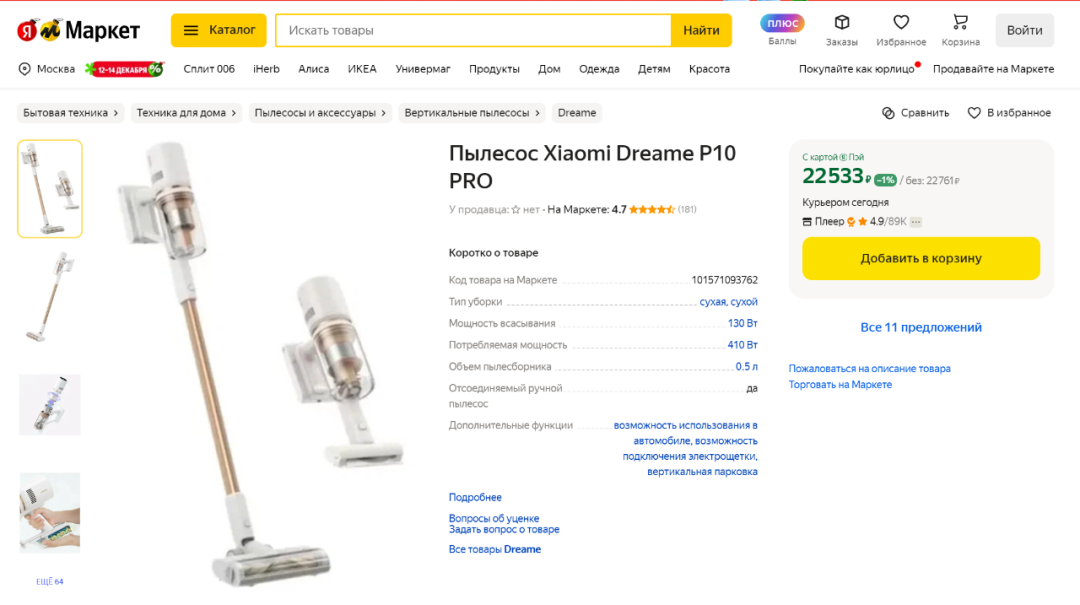

研發驅動下的追覓,產品迭代速度非常之快。只要市場上出現新品,不出半年就能跟進同功能機型,價格上還能低一檔。比如追覓S10首發價4599元,而科沃斯X1首發價則是5999元,有接近1500元的價格差。

要想不被卷死,就得卷死別人。這可能是追覓激進主義的最佳注解。不過與產品上的極致形成反差的,是渠道、營銷方面的不足。

在追覓與同行添可的訴訟中,可以發現一個名為蘇州尚騰的供應商。作為追覓最大的OEM工廠,在尚騰被并購的消息中也能看到追覓是其主要客戶的說明。

但有知情人士稱,追覓因為一系列原因要與尚騰終止合作。「科技新知」向尚騰關聯上市公司詢問該情況是否屬實,該企業回復稱,“目前公司全資子公司蘇州尚騰與客戶追覓的回款正常,公司具體經營業績情況還請關注公司披露的定期報告”。

事實上,在國內市場更換供應商并不是大事。但海外市場的供應出貨,需要工廠拿到相關證明,并且新工廠也要有大概半年左右產能爬坡周期,這就可能導致海外出貨延緩。

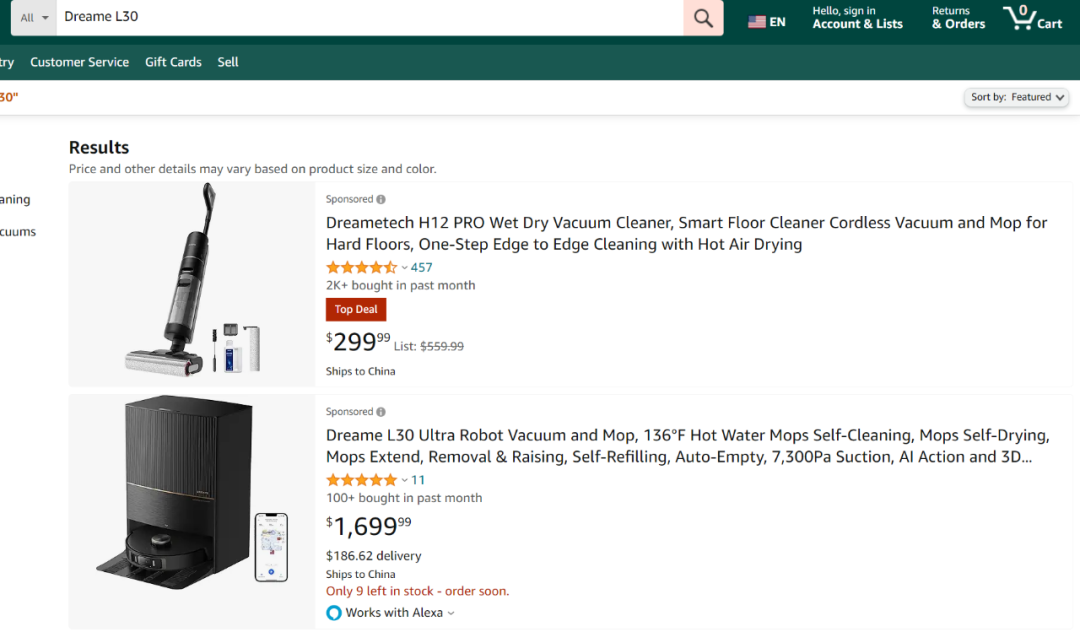

目前「科技新知」在東歐、北美等電商網站搜索發現,追覓的洗地機產品還停留在2022年初上市的H12系列,而最新的掃地機X30系列(對應L30系列)則已上線。

這種情況也可以拿海內外型號不同來解釋。但對比可知,北美地區售賣的H12系列與國內H12系列外掛、性能都幾乎一致,重量也沒太大差別,不免有還在清庫存的嫌疑。

除了供應鏈,追覓玩不轉的還有渠道管理。

國內各大電商平臺上,只有官方店鋪售價一致,其他隨處可見打折的追覓產品,相同產品的折扣力度甚至在千元以上。同一產品在不同平臺上的價格差別很大,同一平臺的同一產品在不同時段也各有不同。

只有渠道管控能力偏弱,才會讓經銷商很容易以低于官方的價格,在各大電商平臺上批量散貨。而第三方渠道低價出貨,又會傳導至代運營或者自營的電商業務,各方為了賺錢,拼命壓縮利潤空間,導致追覓的價格體系極其不穩。

這或許也是追覓重研發產生的偏科后果之一。

全球化下的廣義挑戰

追覓的野心不止國內市場,2017年剛成立就開始了全球化步伐。

歐美市場試水成功后,在2021年底正式入場東南亞。截至目前,追覓在東南亞、俄羅斯及東北歐、西南歐幾個地區發展,并且進駐了中東非、印度、南美等新興市場。

從數據上來看,追覓在海外市場有倍增之勢,但全球化并非一帆風順。例如東南亞核心六國的語言、文化和消費習慣都與國內有非常大的差異,當地經銷商便是國內出海企業的核心爭奪資源。

爭奪To B市場的主要方式其實足夠簡單,就是給足經銷商利潤空間。這本質是同行之間的產品成本較量,誰的產品成本更低,誰就能給到經銷商更合適的價格,誰就能脫穎而出。

值得一提的是,海外與國內簡單粗暴的打法略有不同,更真實口碑傳播帶動銷售。

國內市場包括追覓也好,科沃斯和石頭科技也罷,降價“背刺”老用戶時有發生,企業可以通過刪帖、控評等行為來穩住口碑,但在國外市場很難做到。

所以在海外如何去把控新玩法,如何去與財大氣粗的石頭科技、科沃斯抗衡,是追覓需要考慮的。

不過海外市場前景足夠廣闊,且能夠維持高增速水平,這也給玩家們極大試錯空間。根據IFR預測,2021-2023年家庭服務機器人市場空間將達到67、82和100億美元,平均年復合增長率為31.04%。

藍海中看誰跑得更快,紅海中就看誰更容易犯錯。追覓在海外市場吃到了發展紅利,但新手保護期結束,就到了考驗紅海策略的時候。

在吳鵬、王生樂兩位聯創以及CFO孫景出走后,追覓一系列的激進操作,充滿了俞浩商業模式認知的烙印。

企業借助資本瘋狂擴張,能夠以正常數倍的速度發展,同時也會滋生更多內部的問題。如何解決或者補課,就要看管理者如何去平衡了。

追覓一點點長大,俞浩也在一步步靠近目標,只是經營企業很難再像用功讀書那樣,半年就能找到竅門做到第一了。

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。