鍋圈遭遇滑鐵盧:從輝煌到沒落,投資者為何轉身離去?快訊

曾被譽為“在家吃飯第一股”的鍋圈,如今卻陷入了前所未有的困境。

曾被譽為“在家吃飯第一股”的鍋圈,如今卻陷入了前所未有的困境。昔日資本市場的寵兒,如今股價跌跌不休,投資者紛紛撤場,昔日的輝煌似乎已成過眼云煙。

截至最新港股收盤,鍋圈的股價已跌至2.24港元/股,較發行價(5.98港元)暴跌62.5%,更是較年內最高點(12.34港元)暴跌了81.9%。這不僅僅是數字上的冰冷變化,更是市場對鍋圈未來信心的急劇下滑。

更令人擔憂的是,其總營收在2023年也出現了大幅下滑,同比減少15%至60.94億元,盡管經調整后的凈利潤同比增長23.8%,達到3.18億元,但總營收的下滑依然無法掩蓋其面臨的嚴峻挑戰。

8月28日,鍋圈發布的2024年中期財報顯示,今年上半年,鍋圈營收同比下跌3.48%至26.65億元,凈利潤同比下跌20.16%至8598.4萬元。

鍋圈的商業模式高度依賴加盟模式,然而,這種模式的脆弱性也在逐漸暴露。隨著疫情的緩解,消費者外出就餐的頻次增加,鍋圈主打的“在家吃飯”概念逐漸失去市場吸引力。

2023年10月,鍋圈門店正式突破1萬家,并在去年年底將門店數增至10307家。但是,今年上半年,鍋圈凈減少門店647家,截至6月底,其在全國擁有門店9660家,加盟店的關店率持續上升,投資者的擔憂不斷加劇。

面對業績下滑和市場需求的變化,鍋圈也試圖通過品類擴張來尋求新的增長點。然而,從火鍋、燒烤到烤魚、小龍蝦、精釀啤酒等新品類的嘗試,并未能顯著提振業績。其“社區央廚”戰略的推出,雖意在打破淡旺季的限制,但實際操作中卻面臨著品類擴展、供應鏈管理、物流配送等多方面的難題,效果并不顯著。

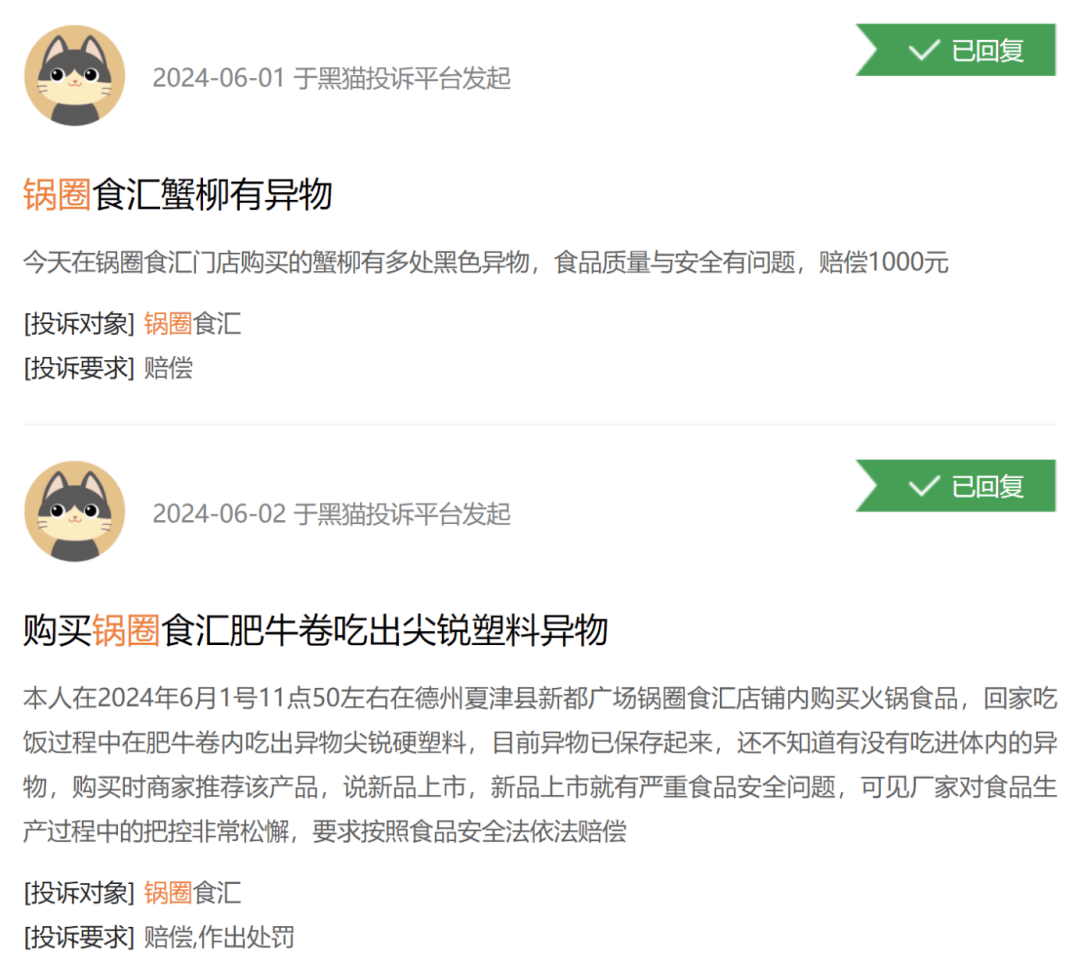

更為嚴重的是,鍋圈在食品安全方面頻頻曝出問題。消費者投訴平臺上關于“食品中有異物”、“食物變質”甚至“食品包裝上沒有生產日期和保質期”的投訴屢見不鮮,而這些問題在多次曝光后依然沒有得到有效解決。監管部門的多次處罰更是讓鍋圈的信譽雪上加霜。一旦食品安全問題失控,鍋圈將很難再挽回消費者的信任。

鍋圈的困境并非一朝一夕形成,而是多種因素共同作用的結果。疫情紅利的消退、市場競爭的加劇、消費者需求的變化以及內部管理的問題都在不斷侵蝕著鍋圈的根基。未來,鍋圈需要找到新的增長點來支撐其業績的持續增長,同時還需要加強內部管理,提升食品安全水平,重建消費者信任。然而,這一切都需要時間和努力,而鍋圈能否成功破局,仍然是一個未知數。

總之,鍋圈萬店雖大,卻不強。面對重重挑戰和困境,鍋圈需要深刻反思并尋找新的出路。否則,其未來的道路將更加坎坷和艱難。

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。