與華為“松綁”后,問界NO.2的地位已難保快訊

華為對問界品牌的最大助力,并非智駕,而是強大的營銷。

引子:華為對問界品牌的最大助力,并非智駕,而是強大的營銷。

文丨曹羽昕

圖片丨網絡

“當浪潮退去后,才知道誰在裸泳。”賽力斯的問界品牌與華為“解綁”后的境遇,雖然稱不上是“裸泳”,但至少可以說是“游得緩慢了”,而其對此似乎早已有所預感。

近日,據相關媒體報道,賽力斯汽車計劃使用不超過150億元自有資金購買理財產品,而今年前三個季度,賽力斯的凈利潤預計也只有35-41億元之間。換言之,賽力斯相當于拿了將近3年的利潤去做穩健理財,而不是將富足的現金流用于新產品和新技術研究,這被外界認為是賽力斯正在為其后續可能出現的增長危機留足子彈。

其實早在7月初,賽力斯就以25億元的價格從華為手中收購了“AITO問界”商標,隨后其又將“賽力斯汽車銷售公司”更名為“重慶問界汽車銷售有限公司”,這一系列動作已經表明其正在為“問界”可能出現的熱銷退潮做準備。

事實上的確如此,問界的銷量自從7月開始,就一直在環比上持續下滑,與理想的差距越來越大,甚至有被“黑馬”零跑趕超的趨勢,直到被稱為“金九”的9月才在環比上有所回升。這種巧合不禁讓人疑惑:問界此前之所以賣得好,并非因為華為的智能化,而是因為其營銷?

照此趨勢下去,10月份問界很可能會在月度銷量上被零跑首次反超,繼而讓出新勢力品牌銷量第二的位置。作為背景,零跑此前已經在理想發布的新勢力品牌周銷量榜上三次超越問界,即便在月份銷量上,零跑也于8月、9月份直逼問界,二者最小的銷量差距甚至連1000輛都不到。

可以說,在今年7月與華為于品牌上“松綁”后,如何穩住品牌熱度及銷量趨勢,是問界目前面對的最大難題。更進一步而言,若問界此前的大賣,真的是依靠華為在營銷上的“傾斜”,那么此后問界即便加快直營店的創建,其效果如何,仍要打個大大的問號,畢竟問界的直營店未必能學會華為的營銷方法。

即便如此,問界也只能去嘗試,畢竟,孩子只有在擺脫了對父母的依賴后,才能真正地長大、成熟,并有能力面對殘酷的現實世界。

被超越已成定局

大家是否還記得,在今年年初,問界的月銷量曾短暫地超越過理想,登上了國內新勢力品牌榜銷冠之位。只是在后來理想推出新車L6后,其才再次被理想超越,且從目前來看,銷量差距有越來越大的趨勢。

當時的問界勢頭正猛,讓人誤以為那只是其創造銷量奇跡的開始,可誰知如今問界不但被理想超越了,且有被零跑超越的趨勢。

這并非信口開河,我們不妨看看問界的銷量情況。8月,問界銷量為31216輛,作為對比,月銷量首次突破3萬輛的零跑同期的銷量則為30305輛,已經十分逼近了。而在剛剛過去的9月,問界交付新車35560輛,環比僅增加1000多輛,作為對比,零跑汽車同期交付33767輛新車,不但同比增長113.7%,這一銷量同樣直逼問界當月的銷量。

從周銷量來看,問界則甚至已被零跑多次超越過。在理想發布的周(10.7-10.13)新勢力品牌銷量(上險量)榜單中,零跑以0.87萬輛的銷量超越問界0.71萬輛的銷量,整整多出了1600輛。值得一提的是,這已經是零跑汽車今年來第三次在新勢力品牌周銷量榜上超越問界。

由于在國慶假期期間爆單,零跑10月的銷量很可能會再創新高。根據零跑創始人、CEO朱江明的說法,其10月銷量有望達到3.8萬臺,這也令其對明年同期沖擊6-7萬輛的月銷規模充滿信心。此前,朱江明曾預測,8月份零跑的銷量很可能會首次突破3萬輛,后來的事實證明了這一預言。據此,朱江明本次預測的零跑10月銷量,應該也是大概率。

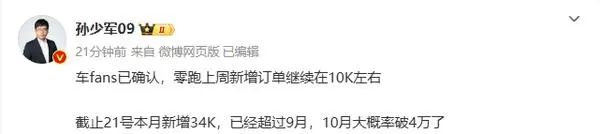

這并非他在胡亂揣測。根據車fans創始人孫少軍發文透露:“車fans已確認,零跑上周新增訂單繼續在10K左右,截止(10月)21號本月新增34K,已經超過9月,10月大概率破4萬了。”若這一預言實現,零跑很有可能會在10月份首次突破4萬輛,并首次超越問界。

這并非危言聳聽,而是因為問界自7月開始銷量一直在環比下滑,直到被稱為“金九”的9月,其銷量才稍微有所回升。作為對比,零跑今年來的月度銷量幾乎一直在環比上漲。鑒于此,除非問界再次突破4萬輛,否則其在10月被零跑反超,繼而被搶去新勢力第二,將是大概率事件。

而問界的銷量之所以后繼乏力,直接原因則是其銷量擔當問界M9的銷量有所下滑。銷量數據顯示,問界M9在7-9月的銷量分別為17151輛、15386輛及15027輛,連續三個月環比下滑,其中的原因值得深思。

智駕光環正在暗淡

業內部分人士認為,問界之所以能夠實現大賣,主要得益于華為在智能化尤其是智能駕駛上的加持與賦能。只是,隨著時間的推移、競爭對手的增強及諸多事故的出現,問界在智駕方面的光環似乎越來越受到質疑。

尤其是在10月上旬,問界旗下的車型在短短幾天竟出現了兩次嚴重事故,而原因似乎都被質疑與其智駕功能有關。10月7日,一輛問界新M5在云南賓鶴高速公路行駛時,撞死了誤入超車道的11只羊,隨后又撞上護欄。據悉,事發時車主呂先生開啟了智能駕駛功能,但車輛行駛至彎道時并未減速,而是直接撞向羊群和護欄,之后又行駛了100多米,最終靠他踩剎車才停下。

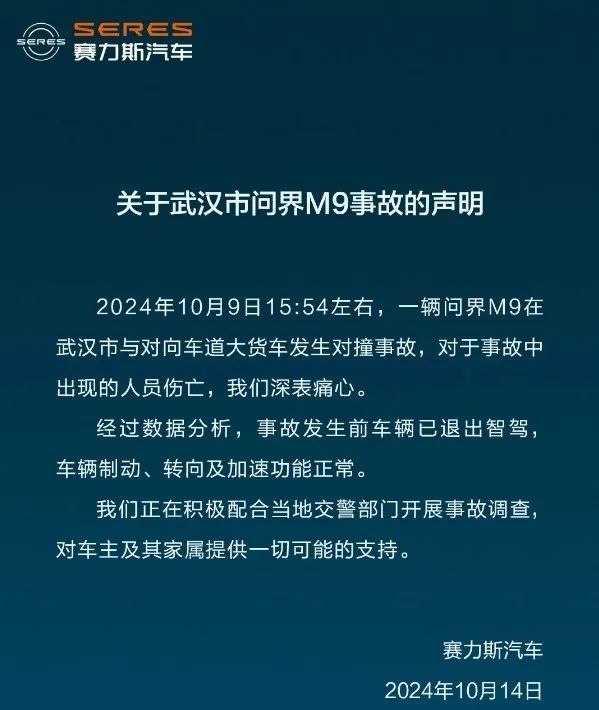

隨后的10月9日,一輛問界M9在武漢與對向車道的大貨車發生對撞,造成1死2傷,這起事故再次引發了公眾對問界智能駕駛技術的質疑。事故涉及車輛的車主是湖北省江西商會副會長羅某某。事發后,網上流傳的商會群聊截圖顯示,羅某某在醫院清醒后特意提醒其他車主謹慎使用問界M9的自動駕駛功能。

對于前者,AITO用戶關懷中心也承認,在某些情況下系統可能會出現漏檢、誤檢或未及時檢測障礙物的情況,導致未能及時警告或制動。而對于后面這起事故,賽力斯汽車發布聲明稱,經數據分析,事故發生前車輛已退出智駕模式,車輛的制動、轉向及加速功能均正常。目前正在積極配合當地交警部門開展事故調查,對車主及其家屬提供一切可能的支持。

業內部分人士認為,頻繁爆發的事故可能有兩個方面的原因:首先,目前的智駕仍屬于L2級駕駛輔助系統,駕駛和責任主體仍是人類駕駛員,但部分車主可能以為是完全自動駕駛,因而粗心大意造成事故;其次,為了更好地賣出產品,某些車企在宣傳智能輔助駕駛系統時,往往過分強調其功能如何強大,這導致部分用戶盲目信任,從而導致其放松了警惕,釀成事故。

只是不管如何,這些事故都讓華為所宣稱的智能駕駛的光環有所暗淡。此外,隨著華為所合作的車企越來越多,問界的“華為稀缺性”正在減少。所有這些都導致問界的華為光環越來越弱。

華為的真正作用是營銷力

實際上,問界之所以能夠在銷量上“大火”,在某種程度上,根本原因并非華為的智能化在起作用,而是其強大的營銷能力。

原因很簡單,如果是因為華為的智能化,那與問界同樣采取“智選車模式”合作的智界、享界等的銷量為何就起不來呢?可見根本原因并非華為的智能化。

今年7月初,賽力斯宣布出資25億元收購“AITO 問界”商標。華為也借此對外表示,車BU獨立后服務鴻蒙智行品牌與服務車BU客戶是一視同仁的。隨后,“賽力斯汽車銷售公司”更名為“重慶問界汽車銷售有限公司”,而這似乎是在向外界傳出信號:賽力斯今后將獨自承擔起問界的銷售工作。

而問界的銷量開始出現環比下滑,正是自7月份開始的。這不禁讓人產生一個疑問:問界此前之所以賣得好,是不是因為華為的營銷?相反,自從“問界”品牌被賽力斯收購并與華為“松綁”后,其銷量之所以出現環比下滑,莫非也正是因為沒有了強大的華為在營銷上的賦能?

那么華為的營銷究竟有何獨特之處呢?可能大家首先想到的一個詞就是“飽和式營銷”。在早期的華為有一種說法,營銷不成功多半是因為強度不夠,沒有突破用戶的防線,所以要更大量投入。說得直白點,就是用數倍于對手的營銷資源,打穿用戶的心智,從而取得市占率的勝利。

這似乎的確也是符合現實的,今年有段時間,在二手網站閑魚、轉轉上,幾乎隨處可見轉讓問界M9或M7訂單的廣告,這些廣告的目的也許并非為了交易,而是為了增加問界產品的曝光量,從而搶占用戶的心智。

只是“飽和式營銷”可能只是華為營銷成功的原因之一,更重要的原因則在于其營銷中包含的工程理念以及快速響應、快速解決。更具體而言,華為在2C端對營銷的認真程度遠超于普通車企,早先的2B市場,華為的產品研發需要迅速根據電信運營商的需求快速調整,銷售端會把運營商要求傳遞給研發,這樣才能確保產品有競爭力。這也就使得華為在整個研發流程上其實是和市場端打通的。

作為對比,傳統車企的營銷部門都是看研發端出什么產品,然后才去想著怎么賣。這也解釋了為何很多時候,有些車企在營銷層面更多采用的是“想到哪做哪”“只顧短期不看長期”“只看橫向不看縱向”的策略。

問界此前之所以賣得好,主要是得益于華為的營銷做得好,這還可以從另一件事上得到有力的佐證。國慶假期期間,鴻蒙智行累計大定突破了2.86萬臺,其中,智界R7大定突破9600臺,問界M9突破7800臺,問界M7突破9000臺。

可以看到,此前一直賣得不好的智界在推出新車智界R7后,銷量突然就上來了,至少從國慶期間的大定數量來看,智界R7的大定數量甚至超越了此前大賣的問界的任何一款單一車型,即便是銷量主力問界M9也落于下風。

要問其中的原因,除了智界R7產品力不錯且更便宜外,其中一個更為重要的原因可能就是華為端在營銷上的給力。據“轟Party”相關人員走訪鴻蒙智行的大商超店得知,目前大多數商超店都是把新上市的智界R7擺在最顯眼的門外,而問界、享界的相關車型,則被擺在了門店里面的位置上。之所以如此,據商超店的相關工作人員向我們透露,主要是因為奇瑞給他們的返點更高。

也就是說,沒有了華為于營銷上的“傾斜”,可能才是賽力斯的問界品牌為何要急于建直營店的根本原因,也是問界的銷量為何后繼乏力的深層原因。按照這樣的趨勢,問界在10月份的銷量上被零跑反超,繼而讓出新勢力第二的位置,似乎就并非什么沒有依據的天方夜譚了。

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。