從追趕者到引領者,人形機器人能否走出下一個「比亞迪」?快訊

中國在人形機器人專利申請方面增速明顯,中國人形機器人專利申請量(261 件)首次超越日本(214 件),《全球人形機器人技術專利分析報告》 而在這個領域。

2023 年是中國汽車產業標志性的一年。一季度,中國汽車出口首次超過日本,成為世界上出口汽車最多的國家。而年初公布的數據顯示,2022 年比亞迪的電動車銷量超過特斯拉,成為世界上最大的電動車生產商。

德國人在十九世紀就發明了汽車,而九月剛剛召開的慕尼黑車展上,中國企業大出風頭。從追趕到引領,新能源汽車的成功不禁令人好奇:未來中國還有什么產業還能走出這樣的曲線?下一個比亞迪可能是誰?

不久前,工信部發布了《人形機器人創新發展指導意見》,當中提到:人形機器人有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產品。可以說,人形機器人也許會是下一個「比亞迪」誕生的行業。

中國的新能源汽車能夠從落后走向追趕,其中一個重要的風向標,就在于技術專利數。硬科技領域沒有捷徑,專利是一個行業技術能力最直接的展示。

據統計,2011-2020 年全球新能源汽車行業專利授權數量逐年增長。2010 年,日本在電動車領域的專利申請位列世界第一,2010 年至 2022 年,中國企業在電池充電盒和更換方面,專利申請數量達到了日本企業的 1.5 倍。而 2022 年,中國新能源汽車專利申請量已經成為世界第一,占全球新能源汽車專利總申請量的 41.20%。

這樣的趨勢,目前似乎正在人形機器人領域重現。

人民網研究院最近發布的《人形機器人技術專利分析報告》顯示,中國在人形機器人專利申請方面增速明顯。

2015 年,中國人形機器人專利申請量(261 件)首次超越日本(214 件);2016 年,中國專利申請量首次成為全球第一(721 件);2022 年,中國專利申請總量(6596 件)超過日本(6058 件)成為全球第一;在眾多人形機器人企業之中,中國企業優必選科技又以 763 件專利,超過了本田、特斯拉等,成為全球持有人形機器人有效技術專利最多的企業。

在人工智能為通用人形機器人帶來新的想象力之際,特斯拉、亞馬遜、微軟、三星等多家全球巨頭企業都在紛紛投入人形機器人的研發中。而在國內,人形機器人也在 2023 年成為了最受關注的新興產業之一。《人形機器人創新發展指導意見》,提出到 2025 年,我國人形機器人創新體系初步建立;國內首家省級人形機器人創新中心也在北京成立。憑借在人形機器人行業積累的專利優勢,中國的人形機器人公司中,或許將走出一個新的「比亞迪」。

01

人形機器人產業爆火

近幾年來,無論是國內還是國外,各個大公司都在人形機器人方面動作頻繁。

馬斯克 2022 年宣布的 Optimus 機器人,據稱將在 2023 年開啟量產,而亞馬遜投資過的 Agility Robotics 正在打造世界第一個人形機器人工廠,據稱可以每年量產一萬臺人形機器人。

在中國,僅世界機器人大會上,就展出了十幾款人形機器人,其中一半以上都在近一年發布。其中,不但有小米這樣的科技巨頭入局,也有不少曾經專注于四足或其他機器人的公司入局。更有前華為天才少年稚暉君在二月成立人形機器人公司,3 個月內就成為獨角獸的傳奇故事。

8 月舉行的成都第 31 屆世界大學生夏季運動會上,優必選科技自主研發的 Walker 系列大型人形機器人,還登上了閉幕式的舞臺,這是世界性綜合運動會閉幕式首次采用大型人形機器人。

這不是優必選人形機器人第一次參與這種大型活動,此前,Walker 系列人形機器人已經在迪拜世博會中國館、沙特 NEOM 新未來城、中國科學技術館等場所實現商業化落地。弗若斯特沙利文的報告顯示,Walker 是中國第一款實現商業化的大型人形機器人。

人形機器人近年受到極高關注的背后,是產業超半個世紀的發展歷程。

早在 1969-1995 年,以早稻田大學的人形機器人 WABOT 為代表的人形機器人已經嘗試開始緩慢靜態行走。1996-2015 年,人形機器人開始連續動態行走,開創者是本田的人形機器人 ASIMO。2016 年至 2020 年,我們開始看到波士頓動力的人形機器人進行令人驚嘆的運動動作。

不過,人形機器人真正的商業化,在過去卻并不是一帆風順。波士頓動力公司被幾度出售,2018 年,曾經開創人形機器人先河的本田 ASIMO 機器人宣布退役,2021 年,一度生產過 27000 臺人形機器人的軟銀機器人公司,宣布停產 Pepper 人形機器人。

其中部分的原因,來自過去的人形機器人,雖然擁有動作能力,但大腦,即上層的邏輯推理、決策、規劃和與環境的交互不足,使得人形機器人的應用范圍并不廣泛。同時,成本的高企也是人形機器人商業化艱難的原因。

不過,進入 2021-2022 年,人形機器人的商業化前景出現了新的變化。

AI 大模型的出現,突破了人形機器人的智能局限,推進人機交互方式的變革,人形機器人也正讓 AI 大模型照進現實。

在世界機器人大會上,優必選科技創始人、董事長兼 CEO 周劍提到,人形機器人已經進入產業化落地階段,公司將聚焦于人形機器人的三大應用場景,包括工業制造、商用服務和家庭陪伴。他透露,目前優必選科技正在與國內智能制造頭部企業以及高端智能裝備解決方案企業探索人形機器人在新能源汽車、3C 電子、智慧物流等工業場景的應用。

特斯拉和小米同樣在探索人形機器人在智能制造領域的落地可能。在特斯拉 2023 年 Q2 業績說明會上,馬斯克表示,計劃明年在特斯拉工廠進行 Optimus 的實用性測試。根據特斯拉透露的未來方向,Optimus 的應用場景未來會涉及工業生產,也就是由人形機器人全程接管汽車生產領域,實現真正的無人生產。小米也透露,未來,小米的仿人機器人將融入小米制造、智能制造多個場景來做產業驗證,進行規模化的驗證,實現仿人機器人在制造場景當中的數據積累和模型迭代。

目前,通用人形機器人或許正在大規模商業化的前夜。從上面提到的優必選、小米、特斯拉三家代表性人形機器人企業的動向來看,三家企業在相關領域的商業化布局及技術積累進展較快。

據研究機構預測,至 2030 年,全球人形機器人市場預計達到 300 億美金以上,從 2022 年-2030 年,年均增速約 52.2%。

人們希望人形機器人能夠借由更低的成本和更智慧的大腦,進入家居、工業生產、迎賓等各個領域,替換只能進行簡單操作的機器人,且能夠更好地適應人類的環境。

人形機器人的通用性,在其中起到了關鍵作用。和一般機器人不同,人形機器人能夠完成外界感知、雙足行走、使用工具、行為交互等一系列任務,這所需要的技術不僅僅在機械一個領域。以特斯拉的機器人為例,有研究指出,其成本近 40% 來自于其 FSD 系統(完全無人駕駛系統,用于機器人的感知和任務規劃)。

這些領域的技術,需要持續的長期的科研積累。《人形機器人技術專利分析報告》顯示,2009 年以來,曾經在人形機器人領域獨領風騷的日本專利申請量平緩發展,本田等公司的專利逐步失效——這從本田 2018 年放棄 ASIMO 機器人中可見一斑。

在行業原本的領頭人放緩腳步的時候,中國卻在迎頭趕上。

《人形機器人技術專利分析報告》顯示,自 2014 年起,中國的人形機器人專利申請增速顯著,在十年的高速發展下,中國的企業現在已經站在比先發者更有優勢的風口。以優必選科技為代表的企業和以清華大學、北京理工大學、浙江大學、哈爾濱工業大學等高校為代表的研究機構起到了關鍵作用。

02

人形機器人的

核心技術更復雜

不同于工業機器人,人形機器人核心技術可分成本體結構、核心零部件、智能感知、驅動控制、支撐環境五個主要模塊。

雖然核心零部件方面,人形機器人與工業機器人一樣,需要使用減速器、伺服電機和控制器,但是人形機器人的整體技術更加復雜。

比如,人形機器人的一大難點來自于雙足行走,在行走時能夠保持一定速度的前行,同時維持平衡。這不但需要機械上控制器接受具體指令,伺服驅動器驅動電機、減速器等器件執行,如何執行需要驅動控制技術中的運動控制來判斷,而能夠平穩行走,也與本體設計中的關節和腿的設計有關。

「從 A 點到 B 點的移動,首先需要機器人對環境有一定感知能力,從而規劃出一條合理的路線,使用運動控制算法測算出合理的「關節」力量配比,當機器人開始移動時還需要「關節」能夠快速響應,準確地完成預期動作,」優必選科技 CTO 熊友軍此前接受 21 世紀經濟報道記者采訪時表示,「幾乎每一個環節都關系到不止一項復雜的核心技術。」

《人形機器人技術專利分析報告》將人形機器人關注的核心定義為穩定可靠、生動自然、準確精確、提高效率、智能化等幾個重點。

很明顯,在生動自然、穩定可靠和智能化方面,人形機器人需要具備的技術特點,不僅僅局限于機械上的能力。

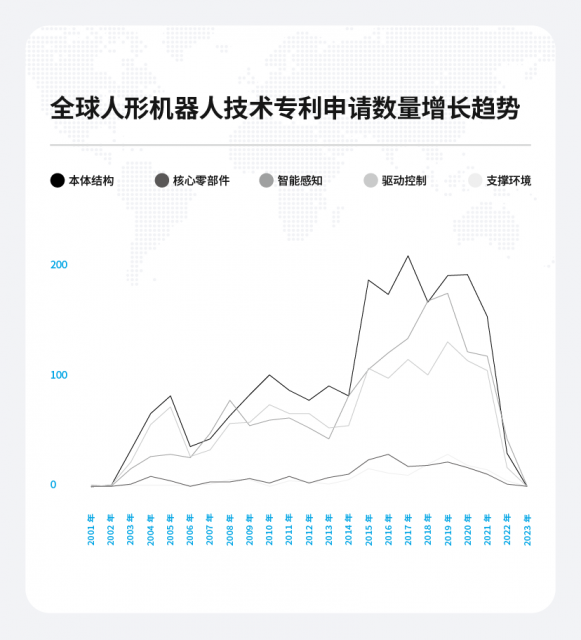

從專利的不同技術分支的申請中,也可以看出這一點。自 2000 年后,人形機器人重點技術分支上升的最明顯的,是本體結構部分(機器人的頭部、肩頸、手臂、下肢、胸腹、關節和其他結構),其次是智能感知和驅動控制。

具體而言,在本體結構部分,關節和腿的研發占據了核心地位,在智能感知方面,專利主要布局在機器視覺、路徑規劃方向;在驅動控制方面,專利主要布局在步態控制方向。這與人形機器人的行走難點是一致的。

而核心零部件,雖然對于機器人的整體運作十分重要,但在人形機器人更為復雜的控制系統專利面前,專利數量整體反而顯得較少,主要集中于減速器方向。

數據來源:《全球人形機器人技術專利分析報告》

人形機器人的特點,注定需要人形機器人企業需要深耕全棧式技術領域。

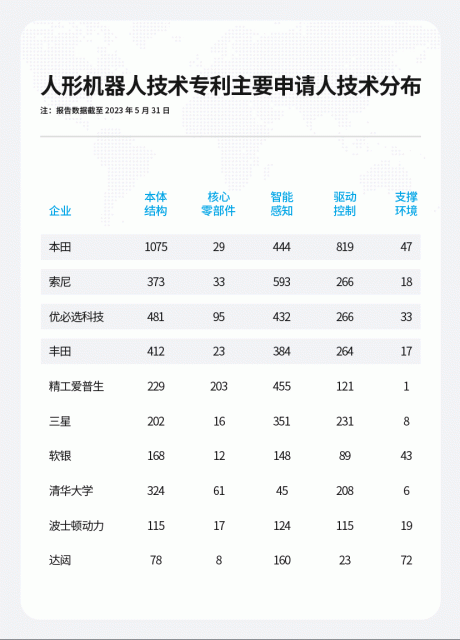

事實上,全球知名的機器人公司,也都展示出了類似的趨勢。包括本田、索尼在內的機器人公司,都是在全領域進行專利布局。

數據來源:《全球人形機器人技術專利分析報告》

而在這個領域,來自中國的企業和高校表現同樣十分亮眼。以優必選科技為例,其已經布局了人形機器人全棧式技術,包括機器人運動規劃和控制技術、伺服驅動器、計算機視覺及語音交互技術、SLAM 及自主技術、視覺伺服操作及人機交互、機器人操作系統應用框架 ROSA。

因此,從報告中可以看出,在本體結構和驅動控制的專利申請數量上,優必選科技都排在了中國第一、全球第二的位置,在智能感知方面,也排在世界前列,這三個領域正是世界人形機器人專利最集中的領域,顯示出其研究一直緊跟行業前沿,甚至處于引領位置。清華大學也在人形機器人的本體結構和驅動控制技術專利上位居世界前列。

而且,優必選科技在核心零部件上的專利申請上,也處于中國第一、世界第二的位置。行業普遍認為,在機器人研究領域,中國的視覺算法能力并不弱于國外,而核心零部件因為研發歷史問題,在許多領域暫時不能做到國產化替代。而優必選科技通過自主研發,是世界上少有的可以完成小扭矩到大扭矩(扭矩從 0.2Nm 到 200Nm)伺服驅動器批量生產的公司之一。

03

人形機器人,

從落后到領跑?

從過往歷史來看,人形機器人是屬于日韓和歐美的領域。尤其是日本,早在半個世紀以前,日本早稻田大學加藤一郎教授就在在 1973 年創造了 WABOT-1,這是世界上第一個完整的人形機器人。而在核心零部件上,如減速器上,日本的哈默納科在諧波減速器中,納博特斯克在 RV 減速器中,也幾乎處于壟斷地位。

這樣的壟斷趨勢也在日本的專利申請中表現出來,2012 年到 2022 年,日本的人形機器人專利集中度在 80% 左右波動,顯示出了很強的壟斷度。

類似的情況在韓國和歐洲更甚。韓國的專利申請主要來自三星,此外還有部分來自韓國科學院和現代汽車,經過 2009 年至 2011 年的峰值期后進入下行階段。法國專利申請人主要來自軟銀機器人歐洲公司和奧德巴朗,在 2015 年集中申請了一批專利后專利申請量再次變低。兩個國家的專利集中度在 2022 年都達到了 100%。

美國的專利集中度雖然低于日韓和歐洲,也在 50% 上下波動。這些都顯示出發達國家大公司在過去人形機器人上的深厚積累。

這與中國人形機器人產業產生了極大的對比。中國的人形機器人產業發展較晚,但近年來發展較快,無論是在核心零部件的國產化替代上,還是在機器人的本體結構、驅動控制上都在不斷創新,涌現出了一批分散于各個產業的相關企業。

比如優必選科技,目前擁有的有效專利數已達世界第一,年均研發投入比例超過 50%。根據報告顯示,優必選科技近五年年均申請專利數量接近 200 件,專利申請總量排名靠前的本田、豐田、三星、索尼等企業,近 5 年年均申請量以及占比均遠低于優必選科技。

在企業外,如清華大學、北京理工大學、之江實驗室等高校及科研機構,同樣在近年的人形機器人技術專利申請活躍度上位居全球前列。

核心零部件方面,國產品牌市占率也在快速提升。包括雙環傳動、綠的諧波等公司研發的減速器,市場份額也在上升。

優必選科技 CTO 熊友軍在接受采訪時曾表示:「中國的機器人產業雖然和美國、日本相比起步較晚,但我們具有后發優勢,整個產業鏈比較全,很多核心元器件在國內都有較好的供應商。」

這樣的行業格局在專利申請中也能體現出來。2014 年后,中國的專利申請數量增多,而專利集中度則在 20%-30% 間波動,沒有出現明顯的壟斷格局,顯示出了很強的產業活力。

在這樣的專利格局下,可以預測,在即將到來的人形機器人商業化浪潮中,產業活力極強的中國、積累深厚的日本和擁有特斯拉、Agility Robotics 這樣推進量產的公司的美國將收獲更多紅利。

硬科技的商業化從來都是厚積薄發。正如比亞迪布局電動化汽車多年,才能取得現在的成績。中國的人形機器人行業,未來或許有機會跑出一個新的「比亞迪」。

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。