未來科學大獎十周年慶典在上海盛大啟幕,共襄科學盛舉觀點

2025年7月8日,由未來論壇與上海星力泰克共同主辦的未來科學大獎十周年慶典在上海世界會客廳隆重舉行。

2025年7月8日,由未來論壇與上海星力泰克共同主辦的未來科學大獎十周年慶典在上海世界會客廳隆重舉行。

作為由科學家和企業家群體共同發起的國際性科學獎項,未來科學大獎自2016年設立以來,始終關注原創性的基礎科學研究,致力于獎勵在中國內地(大陸)、香港、澳門、臺灣地區做出杰出科學成果的科學家(不限國籍)。

盛會不僅云集了近20位歷屆獲獎人親臨參與,更匯聚了10多所國內外頂尖高校科學家。這場里程碑式的慶典以歷屆獲獎者為核心策劃者與參與者,組成Program Committee主導設計議程,由丁洪教授和楊學明教授擔任聯席主席,匯聚各學科領軍者,將生命科學、量子計算、高溫超導、化學催化、AI算法革命等前沿議題熔鑄為思想火炬。這場打破學科壁壘的盛宴,讓深奧前沿研究與公眾認知在“科學進行時”中激烈碰撞。

科學峰會匯聚全球智慧,共話學科交叉與學術創新

7月8日,未來科學大獎十周年慶典·科學峰會在上海世界會客廳拉開帷幕,峰會匯聚了全球頂級科學家,圍繞生命科學、物理、化學、數學及計算機科學等多個前沿領域,展開了一場場深度學術報告與跨界對話。

南方科技大學講席教授、2022未來科學大獎-物質科學獎獲獎者、未來科學大獎十周年慶典Program Committee聯席主席楊學明在視頻致辭中表示,未來科學大獎自成立以來,始終致力于表彰在中國及港澳臺地區取得世界級影響力的科研成果,見證了中國基礎科學研究的卓越進步。值此十周年慶典,組委會突破傳統學術報告框架,聚焦"未來"核心命題,邀請生命科學、物質科學、數學與計算機科學等五大領域的頂尖學者,通過五場專題論壇、雙報告加對話的創新形式,立體化呈現科學探索的魅力。這場思想盛宴既是對科學家群體的致敬,更是對青年一代的科學啟蒙,期待以慶典為火炬,點燃更多青少年的科學夢想,為人類文明進步貢獻智慧力量。

上海交通大學李政道研究所副所長、李政道講席教授、未來科學大獎科學委員會委員(2016-2018),未來科學大獎十周年慶典Program Committee聯席主席丁洪在開場致辭中表示,十年來,未來科學大獎至今已評出了39位杰出獲獎人。慶典榮幸地迎來了17位獲獎代表,共同繪就了一幅璀璨的科學星空圖。本次慶典創新的由歷屆未來科學大獎獲獎人首次集體擔任策劃者,深度參與議程設計。他們以專業視野為我們構建了一個跨學科、前瞻性的交流平臺。盛會不僅是學術思想的碰撞,更是科學探索與公眾認知的橋梁。令人期待的未來科學大獎獲獎者對話青少年,讓科學精神薪火相傳;未來科學大獎十周年文獻梳理及文獻展項目,系統梳理發展歷程,面向公眾開放以激發科學興趣、傳遞科學力量。

生命科學專場研討會 - 塑造未來生物學

在“塑造未來生物學 - 生命科學專場研討會”中,西湖大學生命科學學院植物免疫學講席教授、2023未來科學大獎-生命科學獎獲獎者、未來科學大獎十周年慶典 Program Committee 委員柴繼杰作為本場研討會的Session Chair,在致辭中對到場來賓表示感謝,并對演講嘉賓盧煜明教授、管坤良教授,和對話嘉賓李家洋教授、李文輝教授、劉勇軍博士、施一公教授的學術背景以及科研經歷進行了介紹。

香港中文大學校長、香港中文大學李嘉誠醫學講座教授、香港科學院院長、2016未來科學大獎-生命科學獎獲獎者、2025未來科學大獎周Program Committee聯席主席盧煜明,以《創造分子診斷領域范式轉變》為題進行主旨報告。他指出,血液及其他體液中的游離DNA為癌癥、產前以及其他疾病的早期無創診斷開辟了廣闊的探索空間。其中一個方向是關于“游離DNA片段組學”的新興領域。在該領域中,人們發現游離DNA的片段化模式可以為癌癥等疾病提供重要的診斷線索。另一個方向是利用游離DNA預測未來可能發生的疾病,而不僅僅是診斷當前的疾病。而機器學習和人工智能的發展也有望進一步推動該領域的進步。

西湖大學講席教授、未來科學大獎科學委員會委員管坤良,以《細胞和器官大小的調控》為題進行主旨報告,介紹了mTOR和Hippo信號通路在細胞生長和器官大小調控中的作用。他指出,我們身體內的細胞大小和器官大小均受到嚴格調控,然而,對于調控其大小的內在機制,人們的認知仍處于初級階段。越來越多的證據表明,mTOR信號通路在細胞生長和細胞大小調控中發揮著核心作用,它通過響應生長因子和營養物質等上游信號,促進生物合成過程并抑制降解過程。管坤良教授表示,在健康個體中,不同器官的相對大小能得到精確維持。Hippo信號通路是調控器官大小和組織穩態的關鍵因素,主要通過調控細胞增殖和細胞凋亡來實現。Hippo通路整合了廣泛的細胞外和細胞內信號,包括細胞間接觸、細胞形態,以及化學和機械信號等。

對話環節,由柴繼杰教授主持,邀請盧煜明教授、管坤良教授,崖州灣國家實驗室主任、2018未來科學大獎-生命科學獎獲獎者李家洋,北京生命科學研究所資深研究員、清華大學生物醫學交叉研究院教授、2022未來科學大獎-生命科學獎獲獎者李文輝,華普生物科學創始人、小路生物創始人、未來科學大獎科學委員會委員(2018-2023)劉勇軍,西湖大學校長、2017未來科學大獎-生命科學獎獲獎者施一公,分別圍繞“未來腫瘤領域可能產生的突破性進展”“智能育種在技術及應用層面的挑戰”“生物醫學領域基礎研究與應用研究的融合”“未來基礎醫學領域和臨床轉化醫學之間的協同”“ AI如何塑造未來生物學的研究模式”展開交流,并圍繞生命科學領域的最新進展與未來趨勢進行了深入探討。

管坤良教授認為,腫瘤早期診斷有望通過分子水平技術取得重大突破,未來可能實現從致死病到慢性病的轉變。腫瘤免疫治療需從單靶點向多靶點并結合細胞治療轉變,同時應加強對腫瘤轉移機制的基礎研究。

李家洋教授指出,智能育種能大幅縮短育種周期,從傳統8-10年縮短至3-5年,但面臨決定重要農藝性狀的基因型與表型數字化的解析、適配與重構的挑戰。同時,需構建環境與基因互作適配的數據庫,并通過人工智能、大數據和生物技術實現高效育種。

李文輝教授表示,病毒學挑戰在于預防急性傳染病和治療慢性感染。需更加完善公共衛生體系并研發儲備共性技術平臺。期待通過深入研究病毒潛伏與激活機制,開發有效且最好是廣譜的抗病毒藥物,消除慢性感染危害。

劉勇軍博士稱,基礎科學與應用科學界限模糊且互補,免疫學成果已轉化為眾多變革性藥物,需從應用中發現新問題、新機制,推動基礎科學與應用科學的緊密結合。

盧煜明教授提到,基礎研究與臨床轉化醫學相輔相成,但人才培養模式不同,需加強醫學科學家(physician-scientist)的培養。他建議通過特別訓練計劃和職業發展規劃,促進基礎研究與臨床醫學的有效協同。

施一公教授認為,AI技術如AlphaFold顛覆了傳統生物學研究模式,可從三維結構倒推生物學功能,這是人工智能對生命科學領域的一個巨大貢獻。科研工作者尤其是學生要擁抱AI,用好AI,利用AI拓展科學研究的邊界,同時要打好基礎,培養批判性思維,學會跨學科合作,讓自己走得更遠。

物理專場研討會 - 未來已來:量子、超導、核聚變

“未來已來:量子、超導、核聚變 - 物理專場研討會”由上海交通大學李政道研究所所長、中國物理學會理事長、2021未來科學大獎-物質科學獎獲獎者張杰擔任Session Chair,他在致辭中系統梳理了專場嘉賓的學術成就,詳細介紹了陳仙輝教授、丁洪教授、潘建偉教授、薛其坤教授以及其本人的學術背景及科研經歷。

張杰教授以《用激光聚變點亮未來》為題進行主旨報告。他指出,2022年12月5日,美國實現了凈能量增益的慣性約束核聚變反應,標志著人類首次掌握了可控核聚變能技術,對人類社會向非碳基終極能源的變革具有極其深遠的影響。張杰教授從對能源技術變革對人類文明進步的重要作用分析開始,介紹了核聚變能的發展歷史與未來發展趨勢,展望了我國邁向核聚變能時代的挑戰與機遇。

中國科學技術大學教授、國家自然科學基金委數理科學部主任、2023未來科學大獎-物質科學獎獲獎者陳仙輝,以《量子物質中的演生現象和展望》為題進行主旨報告。他指出,對量子材料中演生現象的研究極大地促進人們對物質世界的認識,同時也可以為在精密探測、電子信息和能源相關方面面臨的瓶頸問題提供新的技術方案。他系統地介紹了量子材料的概念、發展和其中豐富的演生現象及其應用前景,并重點介紹高溫超導、拓撲量子材料中的演生現象,以及它們在信息和能源新技術中的廣闊應用前景。

在對話環節中,張杰教授擔任主持,并與陳仙輝教授,丁洪教授,中國科學技術大學常務副校長、教授,2017未來科學大獎-物質科學獎獲獎者潘建偉,國家最高科學技術獎獲得者、南方科技大學校長、2016未來科學大獎-物質科學獎獲獎者薛其坤,共同聚焦物理學領域的前沿科學發現,分別圍繞“未來20年最具顛覆性的科學變革”“ 未來50年最具突破潛力的方向”“量子計算機從實驗室走向產業場景的關鍵瓶頸”“光學與超導量子計算路徑”“聚變能時代對人們生活的影響與改變”等關鍵議題展開深入的學術分享與討論,共同探討物理學的未來發展方向。

張杰教授認為,物理學作為科學體系的基石,著重訓練的是科學思維方法。對于渴望擁抱未來的年輕人而言,扎實學好物理知識至關重要。他指出,2022 年美國實現核聚變輸出能量大于激光輸入能量是人類邁進核聚變時代的重要里程碑事件,預計 20 年內聚變能將走進千家萬戶,為人類生活帶來巨大變革。

丁洪教授指出,從未來時間維度看,20 年內最具顛覆性的當屬通用量子計算機。未來50 年則要聚焦 AI for Science。在科研設施方面,硬 X 射線自由電子激光裝置與量子計算等領域緊密相連,可用于調控拓撲能帶、驗證高溫超導機理等。同時,大科學裝置產生海量數據,借助 AI 挖掘,有望推翻現有理論或發現全新物理規律,推動科學不斷進步。

潘建偉教授表示,未來 20 年,人工智能與量子計算的融合將成為重塑人類文明的關鍵方向。對于未來 50 年,年輕人應選擇自己熱愛且能吸引自己的研究方向,因為只有熱愛才能持之以恒。在量子計算領域,目前超導量子計算相對更具優勢,但未來可能是光和超導結合的路徑。

薛其坤教授指出,未來 20 年,有可能會實現受控核聚變。如果實現,這將會永久性地解決人類能源問題,為工業革命提供強大支撐。而未來 50 年,室溫超導若能實現,將帶來科學與技術的重大變革。通用量子計算機的實現及與人工智能的融合,將推動人工智能計算方式和算力發生重大改變。同時,學科交叉至關重要,“More is different”的理念值得倡導,他鼓勵年輕人熱愛科學,積極探索神奇的自然界,為科學事業貢獻力量。

陳仙輝教授稱,未來 20 年,核心關鍵材料有望成為引發人類變革的重要力量。未來50 年內,室溫超導的實現將帶來諸多領域的突破,如醫療磁共振、量子計算冷卻等成本瓶頸將被打破。在超導應用方面,液氮溫區超導應用廣泛,鐵基超導體具有優異特性。未來,優秀的科學家需具備批判性思維、發散性思考等品質,廣泛涉獵不同學科知識,堅持探索重大科學問題。

化學專場研討會 - 化學助力美好生活

下午場以“化學助力美好生活 - 化學專場研討會”拉開學術帷幕。四川大學教授、2018未來科學大獎物質科學獎獲獎者、未來科學大獎十周年慶典Program Committee委員馮小明教授擔任本場Session Chair。在致辭中,他對演講嘉賓周其林教授、高毅勤教授,以及對話嘉賓鄧力教授、夏幼南教授的學術背景和科研經歷進行了詳細介紹。

南開大學教授、2018未來科學大獎-物質科學獎獲獎者周其林,以《不對稱合成和手性螺環催化劑》為題進行主旨報告。他指出,手性存在于物質的各個層次,化學家尤其關注分子層次的手性,因手性化合物的對映異構體具有不同的生理活性。例如手性藥物常常是一個對映異構體具有藥物活性,另一個對映異構體沒有藥物活性,有時還具有嚴重的毒副作用。周其林教授表示,經過二十多年的努力,其實驗室發展出一類全新結構的手性催化劑—手性螺環催化劑,該催化劑在不對稱氫化、不對稱碳—碳成鍵、不對稱碳—雜原子成鍵等許多合成反應中都表現出極高的催化活性和對映選擇性,被認為是一類“優勢手性催化劑”,并已被廣泛用于手性化合物包括手性藥物的合成和生產。

北京大學化學與分子工程學院教授、北京大學生物醫學前沿創新中心研究員、昌平實驗室領銜科學家高毅勤,以《AI為計算分子科學帶來的變革》為題,進行主旨報告,介紹了分子模擬和深度學習模型應用于生物分子體系研究的計算方法和軟件平臺發展。他指出:“一方面,我們將結構預測、分子生成和動力學計算等集中在統一的深度學習框架下,建立原生于人工智能的多模態和跨尺度的分子計算和模擬工具,從而加速對分子體系的結構和動力學性質研究;另一方面,通過預訓練和表示學習,實現統一序列、結構和文獻的多模態蛋白質模型,加強蛋白質模型在多構象預測、設計和優化等任務中的應用;最后,我們通過建構AI agent (ADAM, AI Agent for Digital Atoms and Molecules) 進一步擴展分子模擬、量化計算、藥物設計等的應用場景、提高使用方便性,實現通過簡單對話的形式開展復雜多樣的科學計算。”

在對話環節,馮小明教授擔綱主持,攜手周其林教授、高毅勤教授,以及西湖大學徐益明講席教授、副校長、研究生院院長、理學院執行院長,未來科學大獎科學委員會委員鄧力,美國佐治亞理工學院Brock Family講席教授、佐治亞州研究聯盟杰出學者、未來科學大獎科學委員會委員夏幼南,共同聚焦于化學領域的關鍵議題,圍繞“不對稱催化未來發展趨勢”“化學基礎理論尤其是物理化學在現代科學體系中起到的作用”“納米材料的獨特結構、性質、應用及發展方向”“如何看待‘生化環材是天坑’這樣的網絡觀點”等熱點話題展開了一場精彩的思想碰撞與學術交流,深入探討化學在前沿領域的突破與應用,為與會者帶來了一場學術盛宴。

馮小明教授在對話中強調科學為人類和健康服務,要解決科學問題。他指出化學是中心實用、創造物質的學科,實用且有創新價值。希望更多年輕人投入化學領域的學習,未來將有廣闊的發展場景。

周其林教授指出,不對稱催化用手性催化劑產出單一鏡像異構體,雖取得成就,但高效高選擇性方法和催化劑仍稀缺。他認為諾貝爾獎仍有可能青睞該領域,但做研究不應只盯著諾獎,要解決科學問題,保持好奇心探索“天坑”中的無限風光。

鄧力教授表示,不對稱催化未來要開發新活性和選擇性,創造全新反應。該領域因高標準而常青,若在人體細胞內有控制做化學的催化劑有突破,或成為有可能得諾獎的新興領域。化學前景廣闊,學生們要具有批判性思考,向創新學者學習才會站在時代的前沿。

高毅勤教授談到,化學是實驗學科,理論化學從定性走向定量很重要,能助力化學優化。物理化學規律對理解生命過程不可或缺。每個專業都有冷熱周期,當一個人選擇熱愛的專業堅持下去,“天坑”也可以變成“天堂”。

夏幼南教授指出,納米材料因尺寸效應有獨特性能,在催化、光學、磁性等方面有應用,目前挑戰是提高合成精確度。在他看來,化學是基礎科學,學好化學可以選擇與計算機、生物工程等領域進行交叉學習與應用,將產生更為廣闊的學術前景。

數學專場研討會 - 數學的未來十年

“數學的未來十年 - 數學專場研討會”由普林斯頓大學數學系教授、2017未來科學大獎-數學與計算機科學獎獲獎者、未來科學大獎十周年慶典Program Committee委員許晨陽擔任Session Chair。他分別對演講嘉賓丁劍教授和莊梓銓教授,和對話嘉賓勵建書教授、彭實戈教授、孫斌勇教授、田剛教授、夏志宏教授的數學研究進行了深入而細致的介紹。

北京大學講席教授丁劍以《在隨機游動的大觀園里走馬觀花》為題進行主旨報告。他從隨機游動這一基本的概率模型談起,同時展開介紹了幾個跟隨機游動緊密相關的統計物理模型,并通過選取介紹關于這些模型的經典和現代的結果,展望了隨機游動領域在未來數學與其他學科交叉融合領域的發展前景。

約翰·霍普金斯大學數學系教授莊梓銓,則以《凱勒-愛因斯坦度量與代數幾何》為題進行主旨報告。他指出曲率是描述幾何物體彎曲程度的量。曲線偏離直線的程度或空間偏離平面的程度便可以用曲率來衡量。常曲率空間,即曲率在任何地方都相同的幾何空間,是數十年來數學家們研究的主要對象之一。莊梓銓教授重點介紹一類重要的常曲率空間(即具有凱勒-愛因斯坦度量的空間)與代數幾何(研究多項式方程組解的幾何表現的數學分支)之間的有趣聯系。

對話環節由許晨陽教授主持,與浙江大學數學高等研究院院長、未來科學大獎科學委員會委員(2017-2020)、未來科學大獎周Steering Committee委員勵建書,山東大學教授、2020未來科學大獎-數學與計算機科學獎獲獎者彭實戈,浙江大學數學高等研究院教授、2024未來科學大獎-數學與計算機科學獎獲獎者孫斌勇,北京國際數學研究中心主任、未來科學大獎科學委員會委員(2016-2018)、未來科學大獎周Steering Committee委員田剛,美國西北大學Pancoe講席教授、大灣區大學講席教授、大灣區高等研究院副院長、未來科學大獎科學委員會委員夏志宏等多位數學領域的杰出學者,圍繞“過去十年數學進展與華人貢獻”、“未來十年中國數學發展期望”、“人工智能與數學”共同探討數學相關領域的發展趨勢與前沿課題。

許晨陽教授指出,數學以其獨特的語言和邏輯為科學發展提供了堅實的支撐,也悄然塑造著我們理解世界的方式。未來科學大獎在過去的十年,獎勵了數學發展中取得的一些重要的成就。而“數學的未來十年”將聚焦前沿數學的演進路徑,思考基礎研究如何驅動技術革新、啟發跨學科突破,并在未來持續引領人類文明的進步。

田剛教授談到,近二十年來,華人數學家在國際數學界的影響力與貢獻持續提升。他勉勵年輕學者一定要有自信,勇于挑戰前沿問題,為中國建設世界數學強國貢獻力量。同時,他提及此前參與北京國際數學研究中心同事在“AI + 數學”領域的探索和討論,認為這些嘗試對于開拓研究新范式、增強數學推理能力具有積極意義。

孫斌勇教授表示,華人近年在李群表示領域貢獻諸多。他建議很大一部分數學專業學生花一半時間學其他領域知識,以拓寬數學應用。

彭實戈教授介紹了他于1997年發現和創立的非線性期望,稱關于這個研究問題的探索是令人愉悅的過程。他此前在倒向隨機微分方程領域的研究使他發現了利用期望的非線性來精準的控制金融風險的不確定性,這無疑是解決現實世界的量化不確定性的突破性的研究成果。

勵建書教授建議進一步優化大中小學生的數學培養方案,以及科研制度,讓70、80、90后年輕人早日引領中國數學發展,展現新時代水平。

夏志宏教授強調數學教育是素質教育重要部分,公民應具備數學分析能力,其思維可應用于其他學科。在人工智能與數學方面,他關注用數學為人工智能建立理論和算法,認為學人工智能要先打好數學基礎。

計算機科學專場研討會 - 安全護航AI未來

“安全護航AI未來 - 計算機科學專場研討會”由清華大學高等研究院“楊振寧講座”教授、2019未來科學大獎-數學與計算機科學獎獲獎者、未來科學大獎十周年慶典Program Committee委員王小云擔任Session Chair。她對演講嘉賓沈向洋、朱軍,和對話嘉賓李舟軍、任少卿、楊耀東的學術背景和科研經歷進行了詳細介紹。

香港科技大學校董會主席、未來論壇理事、2025未來科學大獎周Program Committee聯席主席沈向洋,以《多模融合:大模型的創新與發展》為題進行主旨報告,選取技術、商業、治理等角度,討論多模態的技術創新和融合發展。他指出,大模型是一個涵蓋技術、商業、治理等多要素的概念,將賦能千行百業,影響人們工作生活的方方面面,而多模態是大模型發展中的重要里程碑,涉及算力、算法、數據等多方面因素。未來,增強模型的理解和推理能力,是融合多模態數據過程中的關鍵技術難點。同時,如何發展以人為本的機器智能,讓人類與機器有效協作,也是我們必須回答好的重要課題。

清華大學教授、清華大學-博世機器學習聯合研究中心主任、未來論壇青年科學家朱軍以《生成式AI:從虛擬世界到物理世界》為題進行主旨報告。他表示,生成式人工智能旨在估計高維數據的分布,具有很強的通用性,已經在文本、圖像、視頻、3D等數字內容生成上取得顯著進展,并且逐步演進到物理世界交互學習的基礎模型。在技術快速發展的同時,安全問題越來越嚴重。朱軍教授介紹了生成式AI的前沿進展,同時探討了生成式AI的安全防范技術。

在對話環節,王小云教授作為主持,攜手朱軍教授,北京航空航天大學計算機學院教授、國務院學位委員會首屆網絡空間安全學科評議組成員、深圳智能思創科技有限公司創始人與首席科學家李舟軍,蔚來集團副總裁、2023未來科學大獎-數學與計算機科學獎獲獎者任少卿,北京大學人工智能研究院研究員(博雅學者),北大-靈初智能實驗室首席科學家楊耀東,共同圍繞“AI發展理論轉型”“傳統網絡安全與AI安全交叉融合”“智能輔助駕駛技術趨勢” “AI安全治理體系構建”等計算機科學相關主題展開學術分享與討論。

王小云教授表示,AI快速發展且深度應用于諸多領域,其安全性將成為未來發展核心基石。她提出,構建安全可控AI 系統、守護隱私與核心安全等問題,不僅需要工程技術創新,也需要基礎科學、系統設計與治理理念的深度融合。

朱軍教授指出,中國優勢在于應用場景多且復雜,能牽引加速安全研究,AI的理論進展整體上落后于實際應用,亟需加強。強化技術優勢方面,人才培養要梳理安全基礎課程,加強密碼學教學;科研環節應加強校企有效合作,發揮企業數據和學校人才優勢,促進人工智能和AI安全發展。

李舟軍教授表示,傳統網絡安全與AI安全的交叉融合可雙向賦能,既可促進網絡安全技術的智能化,提升其威脅感知能力,實現主動攔截與攻擊溯源,又有助于提高AI系統的安全性與可信性。但這種融合亦可帶來 AI 武器化等潛在風險升級。目前AI人才培養面臨師資缺乏、經費與實驗條件不足等問題,可通過更新教材、加強師資、打通產學研環節來彌補以上不足。

任少卿博士指出,智能駕駛有較高可能性在短期內大規模應用,追求通用性和性能提升。當前面臨安全性要求極高的問題,大模型助力智能駕駛發展,通過海量數據學習、強化學習對齊開車準則。未來要在安全基礎上實現擬人、多樣性。通過構建可信防護體系需基礎安全模型、形式化驗證及在線學習驗證等,以推動具身發展,實現AGI 時代。

楊耀東教授表示,對齊技術讓大模型符合人類指令,但目前基于強化學習的對齊較脆弱,存在逃逸方法,現有對齊多為淺層或表象對齊。未來可借助計算機和密碼學領域方法增強AI安全,不過安全會犧牲性能。在治理上,中國在研究和框架上領先,有分級分類治理框架,未來需要跨學科人才和多方面投入。

在閉幕致辭中,盧煜明教授宣布,盛大慶典系列活動將于今年十月在香港迎來高潮——2025未來科學大獎周。

盧煜明表示,本次大獎周將是一場匯聚全球頂尖科學家的國際盛會。活動預計邀請近百位國際科學家,包括四位諾貝爾獎得主及十余位來自中科院、美國國家科學院、歐洲科學院等機構的頂尖院士,共同分享前沿科研突破。特別設立的"十周年專場"將邀請國際知名獎項代表,深入探討世界級科學獎項的創建經驗及其對科研創新的推動作用。

活動不僅包含重磅學術論壇,還將舉辦亞洲青年科學家基金項目年會及年度頒獎典禮等,著力推動科學傳承與青年人才培養。盧煜明強調,科學是推動人類進步的核心力量,誠邀全球科學界同仁十月相聚香港,共同書寫科學未來新篇章。

獲獎者對話青少年,點燃科學夢想

7月9日,值此未來科學大獎成立十周年之際,“科學點燃青春:未來科學大獎獲獎者對話青少年”——科創校長空間站特別活動于上海自然博物館隆重舉行。活動旨在搭建一座連接青少年與科學巨匠的橋梁,讓年輕的心靈在科學的海洋中遨游,激發他們對未知世界的好奇心和探索欲。

其中,上海中學、華師大二附中、復旦附中、交大附中、七寶中學(本部)、七寶中學(浦江分校)、控江中學、曹楊二中、上海市延安中學、大同中學、格致中學近百名師生與全網近百萬觀眾共同參與了這場科學與青春邂逅的盛會。

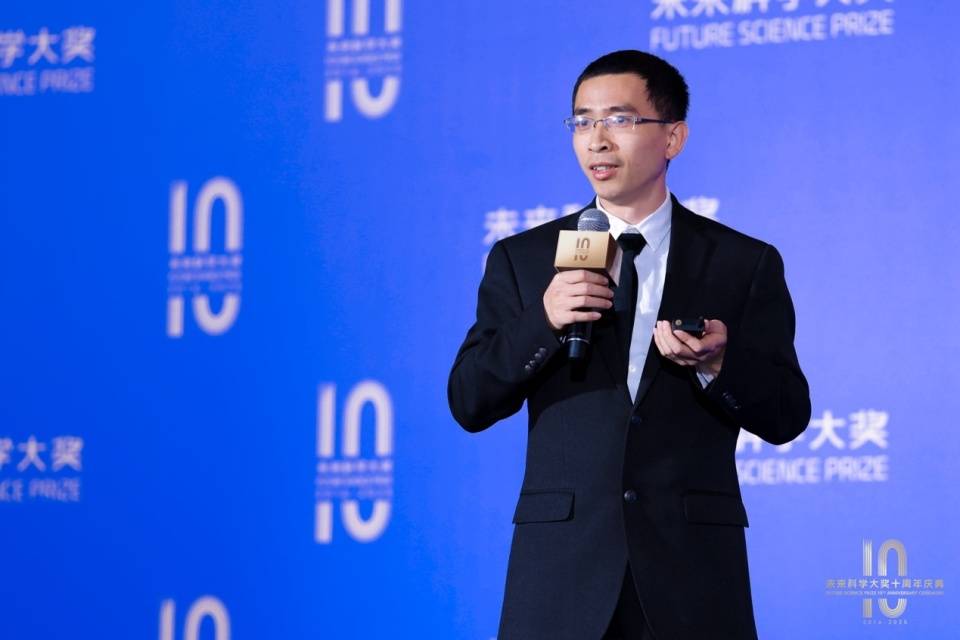

活動以“科學Talk Show”的形式展開,四川大學教授、2018未來科學大獎-物質科學獎獲獎者、未來科學大獎十周年慶典Program Committee委員馮小明,普林斯頓大學數學系教授、2017未來科學大獎-數學與計算機科學獎獲獎者、未來科學大獎十周年慶典Program Committee委員許晨陽,通過生動有趣的演講,向青少年們分享了他們的求學故事與科研經歷。

五源資本創始合伙人、未來科學大獎永久捐贈人劉芹在開場致辭中表示:“未來科學大獎自創立起便秉持讓科學成為時代光束的初心,十年間推動科學精神融入公眾生活,讓科學不再是高墻深院里的密碼,而化作大家手中可觸碰的星圖。”他指出,那些改寫科學領域的傳奇大師,也曾是仰望星空的少年。每個偉大的發現,都始于少年眼中不滅的好奇火光。科學的未來屬于青少年,未來科學大獎將以更鮮活的科普形式,讓科學知識化作青少年成長路上的星火。

全國政協委員、上海科技館館長倪閩景,在開場致辭中表示,未來科學大獎十年來如燈塔照亮科學探索路,見證了科學家努力、成果誕生與科學精神傳播。上海科技館一直為青少年提供科普資源與平臺,期望此次活動能激發青少年對科學的熱愛與探索欲,在心中種下科學種子。他鼓勵青少年以科學家為榜樣,保持好奇心與探索精神,努力學習科學知識,并祝愿青少年在科學的熏陶下,放飛夢想,創造屬于自己的精彩未來!

馮小明教授的“科學Talk Show”的題目是《手性化學,使我們的生活更美好》。他先以左右手、耳為例,闡釋手性是鏡面對稱卻無法完全重疊,且這種現象在自然界廣泛存在,大至星云,小到DNA、蛋白質,還有牽牛花藤蔓纏繞方向等,都與生命奧秘緊密相連。他指出,手性化合物十分神奇,不同構型生理活性差異大甚至相反,如反應停因構型問題致畸,而新冠、艾滋病有效藥物依賴手性。此外,它在農藥、液晶顯示等領域也影響生活。

馮小明教授談到,獲取手性物質,精準高效合成是關鍵,手性催化劑必不可少。中國科學家在該領域有原創成果,馮小明教授課題組發展的催化劑突破傳統,獲國際認可,還助力多種反應與藥物合成。最后,他鼓勵青年要有理想、敢創新,結合國家發展,為2035年科技強國目標貢獻力量。

許晨陽教授以《代數幾何:當代數魔鬼遇上幾何天使》為題進行演講,分享諸多有趣數學問題。他稱代數和幾何是數學里的“魔鬼”與“天使”,代數提供強大工具解決難題,卻可能讓人失去對幾何的直觀感受;幾何則如天使,助人直觀理解空間和形狀。

代數幾何主要研究方程和空間的關系,以復雜方程為例,它可描述一個空間,研究該空間能更好理解方程。許晨陽教授還提及“抹掉猜想”,即方程復數解空間曲率為負時,其整數解只能是有限多個,空間形狀竟能決定方程解的數量,十分神奇。

最后,他談到分類理論,數學家如同給城市畫地圖一樣,努力為數學世界繪制“地圖”,把復雜數學問題分解成簡單部分,進而逐一理解和解決。

隨后的對話及互動問答環節由倪閩景主持,圍繞“手性化學與藥物合成”“代數幾何在生活中的應用”“科學家的青少年時期”等話題與科學家進行交流,將深奧的科學問題進行拆解,幫助同學們更好地走近科學家,理解科學原理,激發對科學探索的濃厚興趣。

在獲獎者對話青少年環節,青少年們積極提問,與科學家們圍繞“如何平衡數學抽象思維與工具利用”“不對稱催化技術在生物制藥領域的優勢”“代數幾何研究漫長且不穩定時如何調整心態和思路”“科研中如何找到創造思路”等話題進行了熱烈的交流。

馮小明教授圍繞化學領域相關問題分享諸多見解。針對不對稱催化技術在生物制藥領域的優勢,他指出這是綠色化學重要部分,以布洛芬合成為例,傳統方法消耗大量能源、試劑,產生諸多廢水,而不對稱催化用少量催化劑就能得到目標產物,降低藥品成本、提升品質,讓患者受益。

在科研方面,他鼓勵質疑分析,認為不能盲目相信既有結論,要搞清原因,像課題組挑戰“做不出來”的結論,通過分析催化劑酸堿性等因素最終成功。對于做研究選方向,他強調選題原創性要強,一旦做出成果就能在該領域領先。同時,他認為化學對生活至關重要,是創造物質的學科,與眾多生活領域息息相關,不應因誤解而否定化學,化學是國民經濟支柱產業,希望同學們不要懼怕學化學,積極投身該領域。

許晨陽教授主要就數學研究相關問題發表看法。他表示雖然計算機發展對數學沖擊大,像形式化數據可輔助證明驗證,但目前說計算機取代數學直覺還為時過早,在人工智能時代更要學習數學,若能將人工智能和數學研究結合起來,或許可以加速數學的發展進程。

對于在代數幾何等研究長期無進展或進入死胡同的情況,他結合自身經歷談到,數學研究很多時候前期思考多卻難有立竿見影的成果,像費馬大定理證明耗時8年,自己博士階段的課題也歷經多年仍未完全解決,要有扛下去的決心,同時他也認為研究數學運氣很重要,不過即便如此,仍鼓勵同學們努力探索數學領域。

此次“科學點燃青春:未來科學大獎獲獎者對話青少年”特別活動不僅為未來科學大獎十周年慶典增添了濃墨重彩的一筆,更為廣大青少年提供了一個與科學巨匠近距離接觸的寶貴機會。作為未來的創造者,期待青少年們勇敢創新,傳承科學精神,書寫屬于年輕一代的新篇章!

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。