百億豪賭MG4:半固態電池跳票、配置爭議與一場哽咽的技術秀汽車

一場精心編排的發布會背后,是名爵在國內市場的掙扎與豪賭。

一場精心編排的發布會背后,是名爵在國內市場的掙扎與豪賭。

“歡迎友商抄作業!”90后少帥陳萃在全新MG4預售發布會上高調喊話,仿佛根本不把月銷幾萬的比亞迪海豚、吉利星愿放在眼里。當講到上汽為名爵投入“100億研發資金”時,這位新任MG品牌事業部總經理陳萃一度哽咽,現場掌聲雷動。

鎂光燈之外,質疑聲卻迅速蔓延。

“半固態電池跳票”、“入門版配置堪比‘石器時代’”、“100億花在哪了?”——這款被名爵寄予厚望的戰略車型,預售僅一天就陷入輿論漩渦。

半固態電池“跳票”,一場技術豪賭的延期

半固態電池,曾是名爵為MG4預埋的最大技術爆點。發布會前,“十萬級半固態電池”的宣傳鋪天蓋地,暗示消費者能以A0級預算享受“準固態”技術紅利。

然而8月5日公布的預售方案中,四款車型清一色搭載傳統液態電池,半固態版本被推遲至9月公布售價,批量交付更被延期至年底。

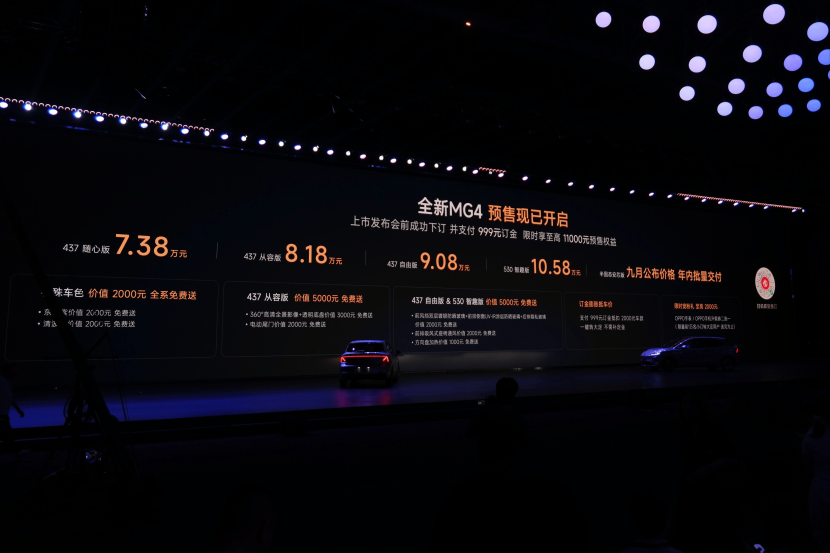

這一“跳票”引發連鎖質疑。普通版預售起售價7.38萬元,頂配已達10.58萬元。若半固態版本定價再上浮,將徹底脫離“十萬級”范疇。

上汽清陶總經理李崢雖在采訪中強調“第二代半固態電池正極材料取得突破”,卻未解釋量產延期的真實原因。

更令用戶不滿的是“技術落差”。普通版入門車型搭載的42.8kWh瑞浦蘭鈞電池,此前在寶駿云朵夏測中續航達成率不足50%,其標稱的437km續航被指“水分明顯”。

當消費者期待半固態電池彌補續航短板時,延期消息無疑放大了信任危機。

百億資金的沉重遺產:從南汽困局到上汽包袱

陳萃哽咽提及的“100億投入”,在名爵發展史上并非首次。2007年南汽運作名爵項目時,就被曝出高達90億元的資金缺口。時任南汽董事長王浩良曾緊急提案,呼吁“國家政策銀行支持二三十億”。

這筆歷史債務最終由上汽接盤。2007年上南合并后,名爵被定位為“海外戰略先鋒”,與榮威形成“國內紳士 vs 海外跑車”的錯位競爭。這種分工讓名爵在國內市場逐漸邊緣化——2023年其全球銷量突破80萬輛,國內占比卻不足11%。

如今重啟國內市場,名爵面臨雙重挑戰,既要撕掉“出口特供”標簽,又要消化歷史投入的成本壓力。此次為突破特斯拉熱管理專利壁壘,名爵耗資5億元研發鋁稀土合金材料,雖實現熔點630℃、抗拉強度200MPa的性能突破,但分攤到MG4的定價上,卻被迫在配置上“錙銖必較”。

配置“昏招”:丐版方向盤與消失的智能科技

翻開MG4配置表,爭議撲面而來。入門版(預售價7.38萬元)的“塑料方向盤+織物座椅+鋼制輪轂”組合,被網友調侃為“2025年新能源石器時代配置”。

更關鍵的是,名爵前期高調宣傳的8155芯片與MG×OPPO智聯系統,在入門版中遭閹割,車機退回上代平臺。

這種“技術斷層”在次低配版(預售價8.08萬元)仍未解決。該版本雖升級皮質座椅和8155芯片,但360度全景影像需額外支付3000元選裝——而該功能在競品比亞迪海豚上已是標配。

用戶若要獲得L2級智駕、OTA升級大屏等核心體驗,必須選擇10.58萬元的頂配,價差高達3.2萬元。

“陡峭的配置曲線暴露了成本控制的窘迫。”一位業內人士指出,名爵在CTB電池車身一體化、后驅架構等硬件投入后,只能通過簡化舒適配置平衡成本。

所以,當競品將智能化下沉至入門車型時,MG4的“技術誠意”反而顯得單薄。

電池疑云:瑞浦蘭鈞的續航謎題與安全博弈

即便忽略半固態電池延期,普通版的電池方案仍存隱憂。入門版選用瑞浦蘭鈞42.8kWh電池包,該品牌因配套寶駿云朵時續航達成率低于50% 遭第三方測試曝光。

盡管名爵宣稱MG4通過“電池雙針刺實驗”,但瑞浦蘭鈞的電芯一致性、低溫性能尚未經歷市場驗證。

更高階的安全焦慮指向配置差異。次低配版僅配備4個安全氣囊,比頂配少2個;其電池防撞結構亦未采用高配的三重防撞梁設計。

這種“因價異質”的策略,與名爵發布會上強調的“全域安全”形成微妙反差。

撕裂的雙重人格:海外基因與本土化困局

“為了兼顧全球審美,MG4的設計過于內斂了。”上汽設計總師邵景峰在采訪中坦言。這句無意透露的糾結,折射著名爵的深層矛盾:既要延續英倫血統攻占歐洲市場,又需迎合中國用戶對“科技感”的偏好。

這種撕裂在產品定義上尤為明顯。MG4在歐洲主打駕控樂趣(后驅+50:50軸荷比),但國內消費者更看重空間與智能。盡管其軸距達2750mm,但入門版后排座椅僅支持整體放倒,靈活性輸給海豚的4/6分折;頂配的L2智駕在9.08萬元的中配版本上完全缺席。

更嚴峻的是認知落差。當陳萃喊出“吊打海豚”時,MG4今年上半年國內月均銷量不足千臺,而海豚單月銷量穩定破2萬。

名爵的“海外光環”在國內已褪色為陌生感——發布會后,一位正在觀望螢火蟲的消費者在微博發布評語:“沒關注過這車。”

轉型陣痛:百億能否買回一張船票?

名爵的奮起背后,是海外市場的危機倒逼。歐盟對中國電動車加征至47%關稅后,MG在英國生產基地的產能已難覆蓋成本壓力。

反攻國內市場,既是尋找新增長極,更為驗證技術再輸出海外——但這條路的殘酷遠超預期。

上汽為MG4押注的技術籌碼不可謂不多:5億破壁:鋁稀土合金熱管理系統打破特斯拉專利壟斷;生態擴容:首搭OPPO手車互聯,兼容蘋果/安卓/華為生態;平臺革新:CTB電池車身一體化、后驅架構。

然而當這些亮點遭遇“半固態跳票”“丐版減配”的輿論反噬,折射出傳統車企轉型的典型困境——技術長板難抵用戶體驗的短板。

結語:

陳萃的哽咽或許真誠,但市場的掌聲只留給實打實的價值。

當那位猶豫購買螢火蟲的用戶刷到“半固態電池延期”的新聞時,隨手劃過了推送——在她長達三頁的新能源備選清單里,名爵始終未能擠進前五。

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。