MINI還是很“迷你”,smart已不再smart了!快訊

“當smart‘長大’了,那它還是smart嗎?”在近日smart #5正式開啟預售后,一網友如此評論道。

“當smart‘長大’了,那它還是smart嗎?”在近日smart #5正式開啟預售后,一網友如此評論道。公開資料顯示,如今的smart是智馬達汽車有限公司旗下的品牌,該公司成立于2019年12月,由吉利汽車集團有限公司和梅賽德斯-奔馳股份有限公司共同出資成立,雙方各持股50%。

此前,smart作為梅賽德斯-奔馳旗下的輕奢品牌,一直致力于在精品微型車領域精耕細作,主打可個性化定制的兩門或四門微型車,在全球范圍內有著較高的知名度。但這樣的定位也使其成為小眾品牌,始終無法在更大的市場上發展壯大。

于是,才有了后來由吉利和奔馳合資的smart,二者合作后推出了兩款純電車,兩款車均基于吉利SEA浩瀚平臺打造,由梅賽德斯-奔馳設計部門負責設計,由吉利控股的浙江豪情汽車負責整車制造。遺憾的是,兩款車的銷量表現卻普普通通。

近日,smart終于推出了合作后的第三款車smart #5。只是,不知是有意顛覆自己,還是被當下的困境沖昏了頭,這款車再也沒有smart此前的特點:4.7m的車長,2.9m的軸距,又圓又方的外形,所有這些讓其看上去更像是被稱為奶爸車的理想汽車。

當然,迎合中國市場的用戶需求以換取銷量,這本無可厚非,但為了一時的銷量徹底打亂了自身的品牌定位,這從長遠來看,真的值得嗎?更何況,在如今這么內卷的國內車市,即便smart做出了這樣“洗心革面”的改變,能不能換得銷量,依舊還需打個問號。

一、smart為何不再smart了?

談到smart的新車為何不再smart,若根據smart品牌全球公司CEO佟湘北的說法,主要是為了探索此前從未涉足的細分賽道,拓寬廣大用戶的生活邊界。只是,實際情況可能不僅如此,某種程度上,smart #5之所以一下子變得這么大,可能一方面是因為大SUV在國內市場的確更受歡迎,另一方面則大概是因為,smart此前推出的兩款尺寸更小的SUV在銷量上表現不怎么好。

第三方平臺顯示,smart此前在國內有兩款車型在售,精靈#1為小型SUV,精靈#3為緊湊型SUV。二者在定位上雖有細微差別,但售價卻很接近,前者的價格區間為15.49-28.49萬元,后者的價格區間為16.49-28.99萬元,兩款車的價格幾乎重疊。

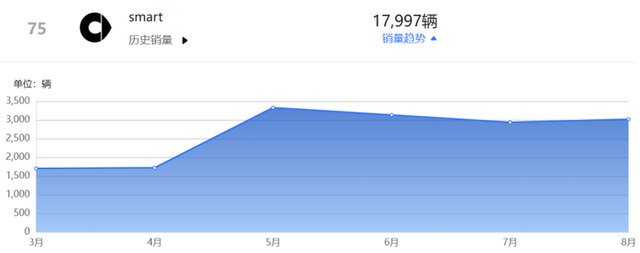

銷量數據顯示,2023年smart累計銷量為6.7萬輛,其中國內銷量4.2萬輛,出口2.47萬輛。也就是說,smart去年在國內的全年銷量甚至還不如某些頭部新勢力單月的銷量。今年以來,這種情況依然沒有好轉。第三方平臺顯示,今年1-8月smart銷量約為1.8萬輛,精靈1號和精靈3號分別售出了1.34萬輛和4598輛,這樣的銷量不但只有本就表現不好的去年全年銷量的26.9%,離今年年初定下的“保5萬輛、爭6萬輛”的年度銷量目標同樣很遙遠。

鑒于銷量的低迷,此前曾宣稱“不降價”的smart,今年也不得不“變相”降價。4月,smart借著推出改款新車的名義分別對精靈#1和精靈#3進行了2.4-5.6萬元不等的降價,而其高層對此的解釋是,這是根據用戶需求對價格和配置做出的調整,并非降價。

“我們是根據用戶的不同需求調整了精靈#1和#3的配置,根據用戶習慣和需求量體裁衣,這是我們的策略。”佟湘北如此說。這樣的解釋反而激起了新用戶的情緒,很多準備入手smart的新用戶表示:減配降價其實相當于沒降價,那么推新車的誠意何在?

不但如此,降價也“背刺”了很多老用戶。車質網信息顯示,自從4月中旬smart推出兩款車的新版以來,其投訴量就急劇增多,而投訴的問題絕大多數都是“變相降價”。

即便如此,精靈#1與精靈#3分別作為小型SUV及緊湊型SUV,其15-20萬元的售價區間,與國內同級別車相比仍不算便宜。作為與精靈#1同級別車的比亞迪元UP,其起售價已經下探到了9.38萬元。而作為與精靈#3同級別車的比亞迪元Plus,起售價為11.98萬元,頂配的售價甚至都比smart兩款車的最低配還低。

而近日剛剛上市的吉利星愿定位為A0級純電小車,其定位幾乎與smart #1類似,只不過吉利星愿為A0級純電轎車,而smart #1則為A0級純電SUV。只是二者的價格卻相差很大,smart #1起售價為15.49萬元,而吉利星愿的起售價則下探至6.98萬元,比前者低了約8.5萬元,在這樣差價面前,消費者會選誰似乎不言自明。

總之,從以往車型的銷量表現來看,smart #5之所以不再smart,背后其實既有主動的布局,也有賣不動的無奈。只是,為了追求銷量徹底違背了自身此前的品牌調性,這真的值得嗎?

二、“可乘可野”,反而有些四不像

客觀而言,拋開smart #5的大不談,其雖然“Styled by奔馳”,但卻有點不像奔馳的水準。此前的SUV之外形要么圓潤,要么方,而smart #5則是又圓又方,這可能跟smart方面希望通過這款車同時滿足消費者“可乘可野”的需求有關。只是,想同時滿足多種需求的結果似乎并不理想,這反而讓smart #5顯得四不像。

smart此前在國內推出的兩款純電車精靈#1和精靈#3雖不像燃油時代的smart那么“迷你”,但至少保留著過去那種“精致小車”的調性。而到了近日開啟預售的smart #5,則基本沒有此前的調性了。當然,smart高層對此是有著自己的解釋:smart以前做“小車”,不代表它就需要一直做“小”車,大家應該“Open your mind”。

正如smart品牌全球公司CEO佟湘北所說:“2022年至2025年,smart將每年推出一款全新車型,進入此前從未涉足的細分市場。作為smart品牌的首款豪華中型SUV,全新smart精靈#5將為廣大用戶拓寬生活邊界。”只是,這樣做的后果會不會是:品牌形象越來越模糊了?

實際情況也的確如此。此前,當人們提到smart品牌,我們至少會想到個性化定制的精品微型車。可現在如果要問smart的最明顯特點是什么,很多人還真一下子說不出個所以然來。

實際上,從smart #5的設計和配置來看,如果非要在越野與城市SUV之間選擇一個,我覺得其定位更傾向于是適合于近距離戶外旅行的奶爸車,類似于理想的定位。畢竟這一賽道目前的確很火熱,只不過理想、問界乃至零跑之所以賣得好,某種程度上不但是因為其滿足了用戶的出行需求,更因為其是增程車。那么,作為純電車的smart #5真的能從它們口中搶到市場份額嗎?對此,業內是存疑的。

三、車市還需要“大聰明”嗎?

其實,純電SUV能不能賣好,我們從問界的銷量中就可見一斑。銷量數據顯示,在問界兩款銷量主力問界M7和問界M9中,問界M7只有增程版;而有著“純電+增程”兩種動力形式的問界M9,增程版和純電版的銷量比例則達到了驚人的9:1。也就是說,即便有華為在背后加持,也未必賣得動純電SUV。

這是業內不看好作為純電中型SUV的smart #5的原因之一。除此之外,smart #5在價格、尺寸上的性價比低也是其不被看好的原因。下面我們不妨將其與其他競品做個簡單對比。

作為中型純電SUV,smart #5最大的競爭對手可能就是同樣定位的特斯拉Model Y了。二者不管是車身尺寸還是軸距都相差不大,價格也只相差幾千元,問題是,被稱為“純電之王”的特斯拉在電車上的品牌聲譽早已聞名海內外,消費者憑什么去相信一個在純電上并沒有太多建樹的后來者?實際上,在很多消費者眼中,BBA在電動化上的產品甚至會被看作是不入流的雜牌車。

即便不提賣爆了的特斯拉Model Y,smart #5在國內市場也沒有太大優勢。比如,近日剛上市的極氪7X,同樣為純電中型SUV,同樣是800V快充,其車身尺寸、軸距甚至比smart #5更大,最高續航也比后者多40km,但起售價卻反而比后者低了近1.5萬元。

此外,同樣為中型SUV的深藍S 07,軸距與smart #5一樣,車身尺寸甚至比后者更大點,可其起售價卻僅為13.99萬元,比smart #5低了10萬元左右。更甚的是,深藍S 07為增程車,其滿電滿油續航最長可達到1200km,在這方面smart #5同樣沒優勢。

既然smart #5的定位偏向于奶爸車,自然不能不提理想汽車。今年上市的理想L6無論在車身尺寸、軸距上都比smart #5更勝一籌,最長續航達到了1390km,起售價卻只比后者多5000元左右。有人可能會說,理想L6畢竟是中大型SUV,尺寸、軸距比smart #5更大,不是正常的事嗎?問題在于,人家即便是中大型SUV,價格卻能做到和作為中型SUV的smart #5相差無幾。

最狠的要數被稱為理想平替的零跑C16。零跑C16的增程版續航達1095km,車身尺寸比smart #5更大,軸距雖然比后者小點,但人家的價格畢竟也低——起售價僅為15.58萬元,比smart #5的預售價低了約9萬元,相信很少有消費者不在乎這樣的差價。

總之,在中型SUV賽道,smart #5的競爭對手幾乎不勝枚舉,作為純電車的smart #5要想搶得市場份額,實際上很不容易。

在外形設計不那么smart的情況下,其要想獲得不錯的銷量,似乎只有進一步降價了。當然,有人可能會說,smart #5之所以貴,是因為配置高,比如其所搭載的AMD V2000芯片,算力接近驍龍8295的兩倍,不僅使車機響應更加靈敏,也能讓操作體驗更絲滑流暢。問題在于,如果用戶不是要在車機上打游戲,其實8295的芯片也很足夠用了,smart #5在芯片上優勢并不能在使用中體現出來太多。

有人可能又會說:smart #5采用的是先進的800V純電高壓平臺和4C超快充技術,可實現15分鐘極充增加500km的效能飛躍,CLTC最高續航里程740km,能夠大大降低用戶的續航、補能焦慮。然而問題在于,理想L6、零跑C16是增程車,更是沒續航、補能焦慮。

如此一比較下來,smart #5的確沒有非常突出的優勢,可能唯一值得說道的一點就是奔馳品牌的加持,但在這樣一個品牌價值越來越“去魅”的時代,奔馳自己的銷量都在下滑,更何況smart呢?國內車市早就不缺這樣一款不像smart的“大聰明”了。

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。