炒鞋黨眼淚滴落的速度,趕不上得物裁員的速度快訊

在電商行業的激烈競爭中,得物也扛不住要開始裁員了。

在電商行業的激烈競爭中,得物也扛不住要開始裁員了。

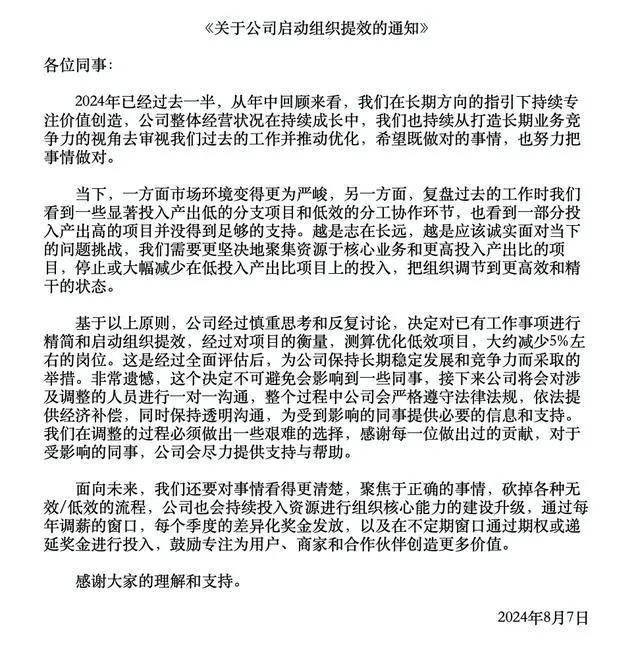

近期,得物APP發布了一則《關于公司啟動組織提效的通知》。宣布公司決定對已有工作事項進行精簡和啟動組織提效,并將精簡5%左右人員。以得物當前約10000人的員工規模估算,此次調整預計將直接影響約500名員工的職業路徑,同時,其龐大的外包團隊也可能受到間接影響。

回溯過去,得物曾因“炒鞋熱”而聲名鵲起,但隨著這一熱潮的退去,得物也面臨轉型危機,逐步向寵物經濟、綜合電商、互聯網金融等新興領域拓展,但至今成效甚微。

與此同時,值得注意的是,另一家鞋類品牌-斯凱奇卻在這一時期卻實現了逆流增長。這不禁讓人思考,面對同樣的市場環境,為何不同企業能夠展現出截然不同的生存與發展能力?是戰略定位的差異,還是執行力的強弱,亦或是對市場變化的敏銳度與應對能力的高低?

得物為何不火了?

得物,這家自2015年誕生并迅速崛起的電商平臺,曾憑借其在年輕消費群體中的高滲透率,特別是90后及95后用戶中的廣泛影響力,一度風光無限。不僅成功吸引了超過10億元的融資,更在2023年以690億元的企業估值躋身《胡潤全球獨角獸榜》。

然而,近年來得物的發展軌跡卻顯得曲折多舛。在經歷了2021年GMV高達800億的輝煌時刻后,得物GMV出現了顯著下滑,而步入2023年,這一數字仍未能恢復至2021年水平。而月活躍用戶數(MAU)方面,得物表現也相當不穩,據久謙中臺數據,得物在2023年有過小幅下滑。

深入分析得物面臨的困境,不難發現內外雙重因素交織作用。外部而言,隨著垂類電商行業的轉型陣痛加劇,多家昔日巨頭或關停或破產,垂直電商在流量成本高昂、用戶留存率低等方面的難題越發凸顯,得物亦不例外,面臨著向綜合電商轉型的壓力與挑戰。

同時,電商行業的激烈競爭,特別是圍繞“低價”與“服務”的激烈攻防戰,以及小紅書等新興平臺的強勢入局,進一步壓縮了得物的發展空間。太陽底下沒有新鮮事,現在經濟形勢不好,都內卷得很厲害,大廠都希望能活下去,有質量地活下去,能精簡自然要精簡。

而內部因素中,得物自身口碑的滑坡尤為致命。其“先鑒定后發貨”的商業模式雖具創新性,但在實際操作中,難以完全杜絕假貨問題,加之鑒定標準的透明度與公正性屢遭質疑,使得得物頻繁陷入售假、欺騙消費者的輿論風波。

在黑貓投訴上,以“得物”為關鍵詞進行檢索,相關投訴甚至超過了20萬條,直指商品質量問題、售假、欺詐消費者等核心痛點,不僅損害了品牌形象,也動搖了消費者對平臺的信任基礎。

得物甚至因為假冒偽劣、鑒定費等問題被中消協、上海市市場監督管理局點名,進一步削弱了消費者的信心。更有爆料指出,得物鑒定主要看做工,標準是沒有線頭等,普通質檢工作多由工資日結的臨時工來完成,也就是說,真不真完全是由得物說了算。

這種既當運動員又當裁判的現象,引發了廣泛爭議,鑒定工作的主觀性與不透明,加之臨時工參與質檢的現象,更加劇了外界對其鑒定結果公正性的疑慮。

得物當前正處于內外交困的境地。外部需應對行業變革與競爭加劇的挑戰,內部則需解決口碑下滑、服務質量提升等根本性問題。

年輕人為何不愛炒鞋了?

在探討球鞋市場的興衰變遷時,我們不得不回溯到2017年,那正是得物(原名毒)平臺上線交易功能的起點,它敏銳地捕捉到了傳統電商平臺在滿足特定“炒鞋”需求上的不足。

那時,品牌方為避免市場價格混亂,多將限量款鞋品置于線下專賣店發售,而鞋販子則趁機將這些稀缺商品搬運至二手市場,加劇了市場的復雜性與真偽難辨的問題。

在此背景下,“鑒定+競價”的新型球鞋電商平臺應運而生,得物、nice、切克、get、UFO等平臺相繼涌現,共同推動了這一新興市場的蓬勃發展。

“中年人炒股,年輕人炒鞋”,這句曾風靡一時的調侃語,恰如其分地反映了當時年輕人對限量球鞋的狂熱追求。球鞋是如何被炒熱的?關鍵在于阿迪、耐克等品牌通過精心策劃的限量發售策略(Drop機制),巧妙地融合了稀缺性與規模化,加之球星、明星的效應加成,使得部分鞋款價格飆升,成為投資與收藏的熱門對象。

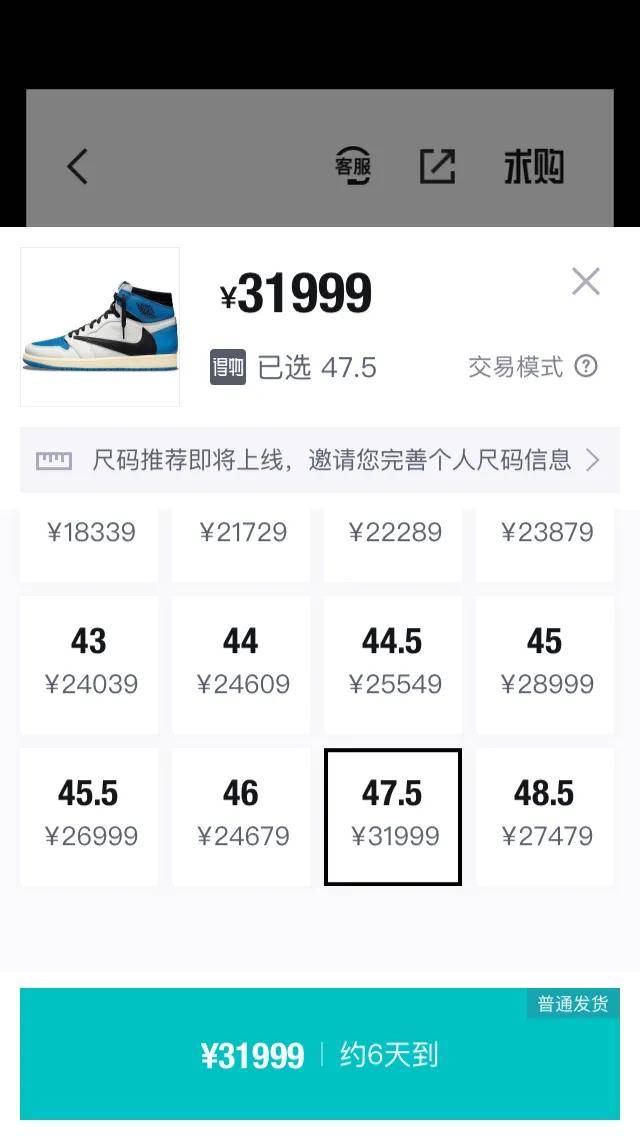

以俗稱“椰子鞋”的阿迪達斯Yeezy系列為例,這一系列球鞋在很長一段時間都被炒到了幾千一雙,紅椰子(Nike Air Yeezy 2 Red October系列)單價最高曾漲到10萬元;而原價1599元“閃電倒鉤”最高甚至達到69999元,溢價超過40倍。

然而,這股熱潮并未能持久,僅僅三四年后便逐漸降溫。這背后,是年輕人對炒鞋的熱情逐漸消退。

球鞋愛好者王鵬表示,以前很愛買鞋,家里的鞋曾堆滿了整座墻,他覺得鞋不僅是愛好也具有金融屬性,能隨時變現。但他現在已經幾乎不買球鞋。這一方面是經濟壓力所致,單身時候每個月工資都可以用來滿足個人愛好,但婚后要還房貸車貸養娃,經濟壓力很大,非必要支出也就縮減了。

而另一方面是他覺得球鞋文化也無非就是商家割韭菜,加上工作忙根本沒有時間運動,對“鞋圈”的關注也少了。

與此同時,政策層面的引導也起到了重要作用。中國人民銀行上海分行等監管機構相繼發出警示,提醒公眾警惕炒鞋熱潮背后的金融風險,《人民日報》等主流媒體也發文批評炒鞋行為。為了規避風險,一旦有高價款式進入公眾輿論范疇,得物就會采取下架策略。

還有一個重要的原因是,運動品牌自身也面臨著高庫存的壓力,不得不通過打折促銷來清理庫存,這進一步壓縮了球鞋的溢價空間。

即便是耐克這樣的行業巨頭,也難以幸免于高庫存的困擾。財報顯示,耐克2023財年(自然年2023年6月1日至2024年5月31日)末,公司庫存價值85億美元(約617億元),占其全年營收的16.6%。

一級市場尚且如此,更不要說二級市場了。炒鞋魔力逐漸褪去后,二級市場球鞋滯銷,部分商品甚至以低于發售價的價格拋售。而且當前大環境收緊,年輕人開始更加注重性價比,甚至還會購買莆田二手鞋。

斯凱奇如何逆勢增長?

在今年的復雜市場環境下,運動鞋市場整體遭遇疲軟。除了得物之外,李寧和安踏也不好過。

李寧,作為國潮崛起的代表之一,近期卻因奧運“龍服”的吸汗性能問題,遭遇了消費者的大量吐槽。國乒隊員在賽場上頻繁調整短褲的尷尬場景,讓“龍服”的吸汗性差問題被公之于眾,甚至出現了“卡屁縫”的戲謔之詞。

而實際上,李寧的業績與口碑正雙雙下滑,2023年凈利潤同比下降22%至32億元,市值更是大幅縮水,從巔峰時期的2800多億港元跌落至如今的363.38億港元,蒸發了超2400億港元。

而去年才以超越耐克的姿態站在了行業前沿的安踏,今年上半年便遭遇了市場遇冷的挑戰。其財報顯示,除主品牌安踏零售額增速持平外,多數子品牌增速大多從70%—75%降至35%—40%,特別是被譽為“現金奶牛”的FILA,零售額增速僅維持在個位數,遠不及去年同期的10%—20%。

與此同時,消費者對李寧、安踏產品漲價的抱怨也此起彼伏,李寧、安踏等品牌正面臨嚴峻考驗。

在這片低迷的市場中,斯凱奇卻以獨特的策略脫穎而出。去年,斯凱奇全球銷售額逼近600億人民幣,凈賺5.5億美元。中國市場成為其最大海外市場,銷售增長高達15.6%。今年上半年,其全球銷售額持續增長,中國市場更是以8.2%的同比增長率領跑,門店數量已超3500家。

筆者深扒了一下,斯凱奇之所以能逆勢增長,首先在于其精準的市場定位。與Lululemon、On、Hoka等運動品牌不同,美國加州起家的斯凱奇堅持走家庭路線,將目標客群鎖定為全年齡段消費者,從蹣跚學步的孩童到步履穩健的長者,無一不包。

與之相對應的是,斯凱奇自我定位為舒適科技公司,把鞋的舒適性做到了極致,因此斯凱奇也被戲稱為美國的“足力健”。有不少中產因舒適度被斯凱奇圈粉,稱“斯凱奇給孩子買、父母買都很合適”。

其次,是斯凱奇的降價策略。起初,它將自己定位于安踏、李寧之上,耐克、阿迪之下,定價在400至500元區間,但發現這個價格跑不通后,斯凱奇靈活調整價格策略,通過打折促銷等方式,將原本處于中高端價位的產品拉低至200元-400元區間,極大地降低了購買門檻,吸引了更多潛在消費者。

與此同時,斯凱奇不斷拓寬產品線,推出匹克球鞋、自在瑜伽等新系列,旨在滿足不同消費者的多樣化需求,尋找更多市場增量。

再者,在營銷方面,斯凱奇也是快準狠地出擊。它巧妙運用明星效應、小型博主及KOL的影響力,也贊助熱門綜藝,結合在Instagram、Facebook、Twitter、TikTok等社交媒體上的精準廣告投放,持續輸出高質量內容,與消費者保持緊密互動。

此外,斯凱奇還積極組織社群活動,如“Friendship Walk為愛一起走”健步活動,不僅增強了消費者的品牌忠誠度,還通過體育贊助的方式,覆蓋了中產階級家庭各個年齡層關注的體育項目。

值得注意的是,斯凱奇在營銷投入上非常精準,近年來其營銷費用占銷售額的比例穩定在6%至7%,遠低于耐克的31%,實現了高效益的營銷回報。

在渠道策略上,斯凱奇同樣展現出了難得的智慧。面對中國市場的特殊性,它采取了下沉市場與DTC聯營模式并行的策略。

斯凱奇在三四線城市開設超級大店,利用地域文化元素打造特色店鋪,比如在成都春熙路新開的近1000平方米“成都巴適運動館”,融入了蜀地文化元素。同時在一二線城市升級精品店和旗艦店形象。

而且在拓店上,斯凱奇也顯得比較謹慎。正如斯凱奇中國區總經理陳孝哲表示,公司的策略不在于門店數量的增加,而是要開設更多有影響力的門店。目前,斯凱奇的門店數達到3500家,今年預計在國內凈開店500家左右。據稱,斯凱奇九成的門店實現了盈利。

而DTC聯營模式則是斯凱奇另一個殺手锏,在當耐克、阿迪達斯和 lululemon 把天平傾向 DTC的時候,斯凱奇根據國內的本土環境,努力尋找經銷商渠道與DTC業務的平衡點。

具體而言,傳統模式下,經銷商需要自行決定訂貨量、負責銷售并獨立承擔盈虧風險,品牌與經銷商的合作關系較淺,多是單純的供應和分銷關系。但在聯營模式下,經銷商專注于門店的日常運營細節,而斯凱奇則提供產品、合伙人培訓、存貨管理及打折策略等支持。

這種深度全程參與,不僅能充分發揮經銷商的渠道優勢,也能強化斯凱奇對銷售流程的控制力,也確保了品牌形象和消費者體驗的一致性。目前,斯凱奇旗下八成門店已經改為聯營模式。

此外,斯凱奇還緊跟數字化轉型趨勢,加大在線上業務的投入。在東莞建立的中國直播基地,以及簽約落成的鏈飛箱一期項目,都為其供應鏈和物流體系的升級提供了有力支持。

在當前消費大環境普遍降級的背景下,實用、性價比與品味的完美結合成為中產消費的新趨勢,斯凱奇正是憑借其對市場趨勢的精準把握與靈活應對,成功吸引了大量追求性價比與品質并重的消費者。

相比之下,試圖講述消費升級故事的得物卻面臨著山寨商品泛濫、價格混亂等挑戰。打開得物的頁面,滿屏的19元、29元男裝,不僅讓人感受到濃烈的廉價氣息,與消費升級故事有矛盾感,引發了廣泛的不適和質疑。

其實,得物要明確自己的定位,如果堅持做消費升級,那就努力把正品品質做好,價格可以做調整但不能只拼低價,如果做性價比路線,那是否要另開門戶,以區別開原先得物的定位呢?總之,操之過急失去調性就得不償失了,你們覺得呢?

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。