守著百度這座金山,極越能玩出圈嗎?快訊

在百度與吉利的雙重撕扯下,一加一并沒有大于二,更多的是將之當成了一塊試驗田。

在百度與吉利的雙重撕扯下,一加一并沒有大于二,更多的是將之當成了一塊試驗田。

談起跨界造車,相信大家并不陌生,從新能源方興未艾時,跨界造車就成為新能源產業中一方不小的勢力,值得注意的是,在不少車企倒下后,跨界造車的門外漢們卻依舊堅挺。

當下最受關注的當然是小米汽車,雷軍在 3C 數碼市場將小米做到了世界 500 強,但并沒有止步,反倒向著汽車行業前三的勢頭邁進。

其實,在跨界造車的勢力中除了小米,還有一個看上去同樣競爭力十足的品牌極越。和小米從頭開始造車不同,極越的出身就不凡,百度和吉利聯合打造的汽車品牌,讓極越在誕生時就拿到了一部好劇本。

百度作為國內最早投入研發自動駕駛的科技公司,有著中國谷歌的野心與實力,吉利作為自主品牌三強的存在,深耕造車超過 30 年,按道理極越這是在金山上生活,前途一片光明。

2022 年,極越 01 就在百度元宇宙希壤中發布。作為新能源汽車領域的新興力量,在首秀之際憑借其前衛的設計理念和高科技智能配置吸引了大量關注。

盡管在預售階段取得了耀眼的預定成績,24 小時內訂單量一舉突破 15000 輛,但這一數據最后卻未能轉化為現實的銷量。

根據最新的公開數據,自 2023 年 10 月正式上市以來,極越 01 的月度銷量并不樂觀,首月僅交付了 421 輛新車,這一表現與預期的火熱銷售態勢形成了鮮明反差。

進入新的一年,盡管極越汽車為了提振市場信心和刺激消費需求,果斷采取了全系車型降價 3 萬元的策略,旨在提升產品的性價比優勢,但此舉并未帶來預期中的銷量井噴。

相反,2024 年 1 月份的銷量數據顯示進一步下滑至 218 輛,環比降幅明顯。市場對極越 01 的認可程度和接受速度遠低于預期。

在不斷被邊緣化的銷量數據中,極越陷入了迷茫。

活在影子下的極越

或許是因為跨界造車的緣故,極越 01 并沒有一套屬于自己的營銷風格,只能選擇摸著同行的腳步前行,但也導致了極越的營銷總是蹭熱度卻難有熱度的尷尬局面。

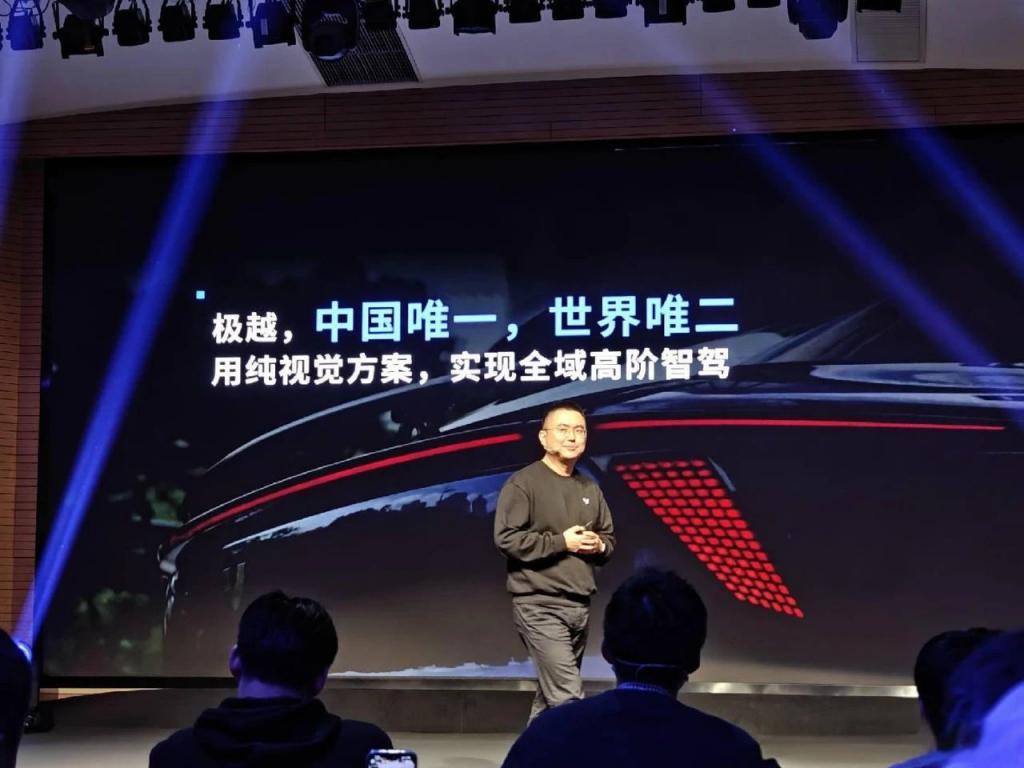

極越 01 開始是全面對標特斯拉 Model Y,從車型定位,到內飾風格,甚至連方向盤和換擋模式都要借鑒特斯拉,至于軟件系統雖然有百度的技術支持,但極越的表現并不自信,甚至在智駕技術宣傳上雖然是國內唯一純視覺智駕方案的名頭,再次對標特斯拉。

在最近的極越 AI DAY 上,極越又蹭上了人工智能的熱度,AI 賦能汽車,聽起來好似極越距離最早的造車初心汽車機器人越來越近,但實際上更新的功能,總感覺有一些似曾相識。

這不和理想的 Mind GPT 十分相似嗎,雖然說接入的端口不一樣,在極越上用的是百度的文心一言,理想用的是自研大模型,但實現的功能其實并差不多,同時后發的極越并沒有帶來超越前者的一些功能。

類似于這樣的劇情,在極越 01 的宣傳中發生了太多次,在李斌為 NIO 搞了一場自駕直播后,極越 CEO 夏一平迅速地跟進了起來,同樣的嘉賓,同樣的起點,但更短的時間,讓這次直播并沒有像蔚來那樣受到更多的關注。

反倒是因為距離短,被不少觀眾認為是在加劇續航焦慮,反倒像是在給蔚來做了一次免費廣告。

出身研發崗位的夏一平,并不像李斌、李想那樣善于講故事,沒有辦法在鏡頭前制造出熱點流量,雖然會更像何小鵬一些,但作為 CEO 出道較晚的他,也很難從獲得流量加持。

夏一平作為極越汽車的掌舵人,在面對極越 01 銷量不佳的現實時,對外傳達的態度略顯樂觀,并更多地聚焦于訂單總量而非實際交付情況。

在訪談中夏一平總是強調訂單充足并非當前的主要矛盾,但實際上,如何將龐大的意向訂單轉化為實實在在的銷售業績才是企業急需解決的關鍵問題。

即便是在上市后迅速的調整價格,也依然難以獲得實質上銷量的增長,而且這樣快速的降價反倒產生了副作用,由于前期已經形成的市場印象,消費者可能會對 " 大幅降價 " 產生品質疑慮,反而阻礙了銷量的增長。

以蔚來為例,即使是降價也每次都做的小心謹慎,像雙十一活動的滿減一樣讓你感覺降價了,但又像是在占車企便宜一樣。

可以說極越從上市以來的每一次重大宣傳,都像是活在友商的影子之下,始終沒有自己的風格,找到自己的市場站位。

產品力是第一競爭力

雖然說營銷會影響最終的銷量,但起決定因素的還是產品本身,如果產品力足夠強大,那么銷量定然不會差太多。

極越關于產品力的把握,顯然是有所欠缺的。首先極越 01 選擇的第一對標是特斯拉,但消費者考慮特斯拉更多的是在于品牌的影響,對于特斯拉產品的不滿多數還是再內飾上,而駕駛和使用上并沒有太多不滿。

極越對標特斯拉,就應該是主打人無我有,人有我強的賣點,這一點上,雷軍在宣傳小米汽車上就做的非常好,雷總講車提到最多的就是這個功能我們做到了最好,要不就是這個功能是我們獨有的。

反觀極越,則多是點到為止,沒有手機廠商那樣針尖麥芒的對抗,這對于一個新興品牌來說是致命的。

用戶心智從來只認第一,畏手畏腳永遠屈居人后。

而且在產品更新上,極越也節奏不太合理。可能極越本身都沒有意識到這個問題,在極越的宣傳中,上市 5 個月,發布了 5 次 OTA 升級,做到月月用新車,但是在用戶眼里看來,汽車更新頻繁不一定是一件好事,會讓外界感覺這輛車像一臺半成品,需要不斷的修補 BUG。

畢竟汽車和手機還是不同的,汽車的安全性可能比易用性更加重要,像大的科技公司軟件更新大版本都是以年為單位,一年一個大版本,而像極越這樣一月一次的更新頻率在車企內并不多見。

在原有產品力還沒有發掘明白時,極越又急于乘上人工智能的東風,提出大模型上車的賣點,但是又難以給用戶提供出跨時代的應用場景,更像是百度借極越宣傳自己的大模型。

同時,在智能駕駛上,雖然一直宣稱純視覺方案,但并沒有因為少激光雷達而比競品產生較大的價格差異,反倒讓消費者覺得,不如選擇感知硬件配置更高的車型來的實惠。

值得一提的是,極越是國內最早宣傳智駕擔保賠付的車企,但極越的智駕保從具體內容看來并不能給消費者帶來強信心,所謂的保險不過是一個有前提條件的補貼。

而極越 01 主打的汽車機器人定位,從目前看來更貼近于一種玩具屬性,并沒有達到實際上外界對于汽車機器人的想象,預期落差感極大。而這個模糊的概念也導致市場銷售端口找不到精準的人群定位。

從目前看來,極越 01 想要翻盤的可能性很小,極越想要有所作為只能押寶在新車型極越 07 上了。

無論是產品定位的失敗以及營銷傳播上的變奏,這背后反映出的不是某一款產品的問題,而是最高決策機構的失能,以及公司整體運營思路的混亂。

或許,在百度與吉利的雙重撕扯下,一加一并沒有大于二,更多的是將之當成了一塊試驗田。

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。