連年虧損,從不分紅,最早出征AI科技的漢王科技劉迎建為何掉隊了?觀點

在人工智能與智能硬件產業加速重構的浪潮中,漢王科技作為中國最早一批深耕人機交互技術的企業,其發展軌跡既折射出中國科技企業技術突圍的韌性,也暴露出轉型陣痛中的深層矛盾。

在人工智能與智能硬件產業加速重構的浪潮中,漢王科技作為中國最早一批深耕人機交互技術的企業,其發展軌跡既折射出中國科技企業技術突圍的韌性,也暴露出轉型陣痛中的深層矛盾。

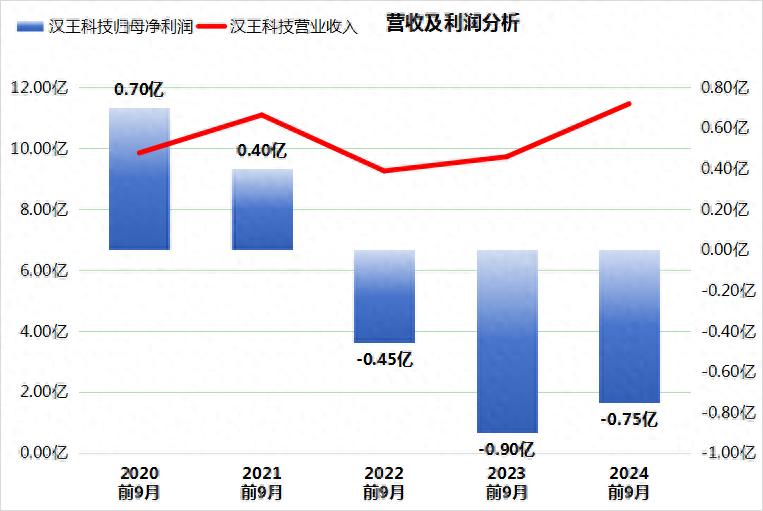

漢王科技發布2024年度業績預告顯示,公司預計全年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損區間為7767萬元至1.18億元,盡管較上年同期虧損幅度收窄12.68%至42.36%,但自2021年以來連續第三年未能實現盈利。值得關注的是,這家深耕智能交互領域的企業自2010年上市以來尚未實施過現金分紅。這一現象背后,是漢王科技在技術積累與市場突圍之間的艱難平衡,更是創始人劉迎建“專注”理念與時代變革之間張力的集中體現。

漢王科技近年營收/數據來源:choice

戰略搖擺與生態短板下的增長困局

漢王科技的核心競爭力始終根植于創始人劉迎建構建的技術護城河。自上世紀80年代起,劉迎建便以攻克漢字手寫識別技術為使命,其團隊研發的“形變連筆聯機手寫識別技術”不僅打破國外壟斷,更推動摩托羅拉“慧筆”退出中國市場,奠定了漢王在智能交互領域的技術話語權。這種技術基因在2024年仍持續釋放價值:AI電紙本通過主控芯片升級與語音本地化識別技術的突破,市占率持續提升;前三季度數字繪畫業務借力海外市場回暖與新硬件迭代,銷售額同比增長超20%;AI柯氏音電子血壓計憑借精準測量技術也走入了市場,標志著漢王正將感知智能技術向醫療健康場景延伸。

這種技術積累的勢能在垂直場景的深度開發中進一步放大。不同于部分企業盲目追逐通用大模型的“軍備競賽”,漢王選擇聚焦古籍活化、智慧檔案、電子卷宗等細分領域,構建行業大模型體系。盡管此類業務短期內難以引爆市場,但在重研發的策略下,反映出劉迎建對技術長跑的堅持。這種定力在資本追逐短期回報的浮躁環境中尤顯珍貴,也為其在AI硬件與行業解決方案領域保留了差異化競爭的可能性。

漢王科技董事長劉迎建/圖源:漢王科技官網

然而,技術優勢未能轉化為持續盈利的現實,暴露出漢王科技深層次的戰略困境。劉迎建曾以“專注”自詡,強調圍繞人機交互技術縱向深耕,但公司近年來的業務版圖卻呈現橫向擴張的悖論:從電紙書、文本大數據到AI血壓計、電子槍,產品線跨越教育、健康、安防等多個領域。這種“多點開花”看似緊跟市場熱點,實則稀釋了技術聚焦的勢能。

據該公司2023全年財報顯示,其核心業務筆智能交互營收增速僅0.18%,而銷售費用同比激增19.46%,高達4.3億。“重營銷輕創新”的失衡直接導致毛利率承壓。更嚴峻的是,頻繁的業務轉向使得漢王始終未能構建起類似科大訊飛“平臺+賽道”的生態體系,技術優勢散落于碎片化場景,難以形成協同效應。

這一現象也映射到AI大模型領域。2023年10月,漢王推出“天地大模型”,主打法律、教育等垂直領域,試圖在“百模大戰”中分一杯羹。然而相較于頭部企業的技術積累與資源投入,漢王的大模型研發周期短、應用場景模糊,市場反響遠不及預期。盡管短期內股價因概念炒作沖高,但缺乏實質性的商業化落地能力,最終導致估值回調,技術紅利未能轉化為業績增長。這一案例折射出漢王科技的轉型困境:過度追逐風口,卻未能在任一領域形成技術壁壘。

企業的發展戰略搖擺與劉迎建個人的決策風格密切相關。作為技術出身的創始人,其對市場風向的敏感度與生態構建能力存在短板。早年押注電紙書卻因忽視內容生態建設被亞馬遜Kindle顛覆,如今轉戰大模型又陷入“重技術輕應用”的循環。盡管漢王天地大模型標榜“數據私有化”“生成精準化”,但在教育、法律等場景的實際落地中,用戶體驗與競品相比仍顯粗糙。當百度文心一言、阿里通義千問等平臺已通過API開放構建開發者生態時,漢王仍停留在項目制交付階段,錯失搶占行業標準先機的可能。這種“技術孤島”現象,本質是創始人未能將技術理想主義轉化為商業系統思維的結果。

更深層的危機在于組織韌性的衰退。元老級高管徐冬堅、李志峰的接連減持與離職,不僅削弱了技術傳承的連續性,更似乎折射出內部對戰略方向缺乏明確性。而專利訴訟的失利,暴露出公司在知識產權管理上的粗放——約800項為無效專利,且不乏因未繳年費而終止的情況。這種“重申請輕運營”的態度,與劉迎建早年“專利制勝”的理念形成諷刺性對照。當技術護城河因管理疏漏出現裂痕,漢王的核心競爭力便面臨空心化風險。

劉迎建的理想主義困局

漢王科技的興衰起伏,本質是創始人劉迎建技術理想主義與商業現實沖突的縮影。這位以“解決問題”為人生信條的科學家企業家,曾憑借對手寫識別技術的執著開創行業先河,卻在商業生態構建、資本運作等維度屢屢失策。2011年電紙書業務遭遇iPad沖擊時,劉迎建選擇降價40%背水一戰,卻因忽視內容平臺建設導致戰略轉型并未徹底;

2024年大模型布局中,其“小步慢跑”的漸進式創新策略,在互聯網巨頭高舉高打的生態攻勢下并未獲得過多市場關注與認可。更值得警惕的是,歷史上高管集體減持套現8700萬元引發的信披違規爭議,暴露出技術型管理者在資本市場規則認知上的盲區,這種治理結構的缺陷至今仍在影響投資者信心。

此外,漢王科技的產品線看似多元,實則缺乏真正的“爆款”。其傳統優勢業務智能筆交互,近年增速僅0.18%,市場份額被Wacom等國際品牌擠壓;AI終端業務雖在2024年上半年有所增長,但電紙本、仿生機器鳥等產品市場容量有限,難以支撐規模化盈利。即便是在2024年高調推出的“柯氏音血壓計”,也因消費者對新興品牌的信任缺失,面臨推廣阻力。有媒體報道稱,北京多家藥店調研顯示,多數醫師仍推薦歐姆龍等傳統品牌,漢王產品雖標榜“醫用級精準”,卻未能打破市場認知壁壘。

更深層的問題在于技術應用與用戶需求的脫節。以電紙本為例,漢王近年推出的PenstarNote系列雖在輕薄設計與書寫體驗上有所突破,但其主打的手寫筆記、電子閱讀功能,與iPad、華為MatePad等綜合型平板電腦相比,場景過于單一。在消費者更傾向于“一機多用”的今天,電紙本的差異化優勢并未轉化為剛需。而仿生機器鳥GoGoBird系列,雖在CES 2025上引發關注,但其娛樂屬性大于實用價值,難以切入工業巡檢、物流配送等更具商業價值的賽道,目前更聚焦于娛樂、教育、環境監控等領域。

站在2025年的節點回望,漢王科技的困境恰是中國第一代科技企業轉型的縮影。劉迎建用三十年筑起的技術高墻,既成就了企業的生存根基,也構成了路徑依賴的枷鎖。當人工智能產業進入“場景為王”的下半場,漢王需要的不僅是技術迭代,更是一場從戰略思維到組織文化的系統性變革。能否在保持技術定力的同時,構建開放生態、提升商業嗅覺,將決定這家老牌企業能否在AI浪潮中重獲新生。

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。