日產(chǎn)N7深陷“換殼”羅生門:技術敘事撞上消費覺醒,信任天平失衡汽車

4月27日,東風日產(chǎn)N7正式上市。

4月27日,東風日產(chǎn)N7正式上市。

據(jù)官方信息顯示,新車上市當天累計訂單突破1萬輛。

說實話,在合資品牌市場份額被壓縮到不足30%的當下,在連BBA旗下的純電汽車都被這個市場認定為“雜牌”的當下,東風日產(chǎn)N7的如此表現(xiàn),已經(jīng)算是獲得了近年來合資新能源汽車少有的市場熱度。

既然是這樣,一定會被問到一個關于“憑什么”的問題。

從市場角度來看,東風日產(chǎn)N7以2915mm的軸距實現(xiàn)了中大型轎車的定位,以11.99萬—14.99萬元的售價兌現(xiàn)了中型甚至緊湊型轎車的定價。正是這樣的反差,才讓東風日產(chǎn)N7以合資身份博得幾分出圈的跡象。

然而,東風日產(chǎn)不想讓N7給世人留下一副缺少技術肌肉支撐,僅靠“廉價”迎合市場的虛胖形象。

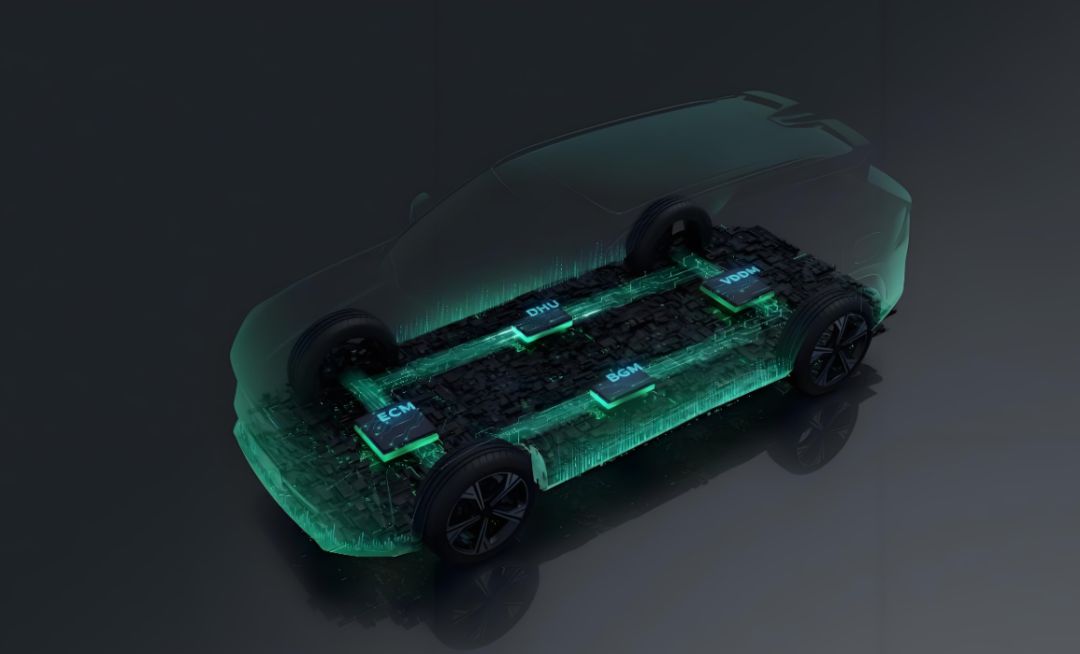

所以,N7的母體制造架構“天演架構”被一同發(fā)布。以此形成新車被原生架構技術賦能的科技質(zhì)感。

此舉,與DM-i之于比亞迪,SEA之于吉利,Hi4之于長城如出一轍。那么,東風日產(chǎn)是深得中國智造之精髓,還是畫虎不成反類犬?

答案就從“天演架構”中去尋找。

01

3月1日,東風日產(chǎn)正式發(fā)布了全新全棧自研新能源架構——“天演架構”,并宣布基于該架構的首款純電動汽車——東風日產(chǎn)N7將于4月開啟預售。

“天演架構”支持純電、增程、插混等多種動力形式,采用全球首個14合1電驅(qū)系統(tǒng),能夠衍生出轎車、SUV等多種車型。

上述針對“天演架構”的核心信息,均出自于東風日產(chǎn)官方。

事實上,不管之后官方用了多少語言來描述架構優(yōu)勢如何通過東風日產(chǎn)N7實現(xiàn)了產(chǎn)品優(yōu)勢,有一點已經(jīng)確認:在2025年春天發(fā)布的“天演架構”仍然是一個兼顧純電、增程、插混等多種動力形式的融合架構。

作為融合架構的“天演架構”是不是甫一現(xiàn)世,就應該被一棒子打死?就應該斷定它肯定不行?

當然,不能這么絕對。

但是,從行業(yè)技術角度來看,融合架構一定是內(nèi)燃機時代向電動化過渡的折中方案,它和原生純電架構比起來,后者才是為電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化深度定制的終極形態(tài)。

而且,隨著高壓快充、全域900V電氣架構等技術的普及,二者的性能鴻溝將持續(xù)擴大。

比如,融合架構機械結構冗余將導致系統(tǒng)性缺陷。

融合架構需預留發(fā)動機艙、變速箱安裝位等冗余結構,導致電池艙空間被擠壓。

典型表現(xiàn)是軸距利用率不足。例如同平臺燃油車軸距2800mm,純電版本電池厚度需壓縮至少20%,用以適配原底盤,而原生純電架構可通過電池平鋪實現(xiàn)軸距利用率提升15%。

同時,為兼容燃油動力總成,融合架構無法采用純電平臺特有的前后軸重量50:50黃金配比。實測數(shù)據(jù)顯示,基于融合架構下的純電動汽車,前軸載荷普遍超55%,影響操控穩(wěn)定性。

另外,融合架構需要直面技術迭代的成本差異。

融合架構受限于機械兼容性,難以適配未來固態(tài)電池模組。而模塊化原生純電架構則支持電池艙容積彈性擴展至少30%。

在軟件定義汽車層面。

原生純電架構可通過OTA實現(xiàn)電機扭矩分配策略、BMS算法的持續(xù)優(yōu)化,而融合架構受ECU分散控制影響,軟件升級需跨供應商協(xié)調(diào),迭代周期至少延長3倍以上。

還有,融合架構有不可回避的電子電氣架構的代際差距。

因為融合架構多沿用燃油車CAN總線,難以支撐智能駕駛所需的高帶寬需求。例如激光雷達單點云數(shù)據(jù)流達100Mbps,而原生純電架構則可以采用以太網(wǎng)架構實現(xiàn)毫秒級響應。

所以,即便我們拋開東風日產(chǎn)“天演架構”不談,只談融合架構本身,用它來量產(chǎn)純電動汽車,還是存在諸多先天不足的因素。

但是,我們也不能忽略東風日產(chǎn)的造車功力,在“天演架構”既有的能力范圍內(nèi),N7總是通過后天努力,力求將自己變得更好。

02

現(xiàn)在,我們回到東風日產(chǎn)“天演架構”與N7之間的技術與產(chǎn)品的關聯(lián)上來。看看東風日產(chǎn)如何解決架構劣勢與寄望產(chǎn)品出圈之間“不可調(diào)和”的矛盾的。

首先,為了解決架構需兼容插混車型的機械傳動布局,導致電池艙空間被擠壓的問題。東風日產(chǎn)將N7的電池包厚度盡可能的做到了135mm左右,由此使得N7獲得了83%的“超高”得房率。

當然,這和行業(yè)領先的純電平臺普遍控制在110mm以內(nèi)存在一定差距,這將直接影響座艙垂直空間利用率。

比如,阿維塔12與極氪001的“得房率”同為84.5%,小鵬P7+的“得房率”則高達88%,而這些都是純電平臺帶來的先天優(yōu)勢。

再看,技術集成下的優(yōu)劣并存。

據(jù)東風日產(chǎn)官方說辭,“天演架構”實現(xiàn)了全球首個14合1智能電驅(qū),集成度全球最高。

當然,這是為兼容增程/插混車型的發(fā)動機艙布局不得不采取的措施。

高集成度電驅(qū)系統(tǒng)雖實現(xiàn)功率密度4.4kW/kg,但不可回避的是,故障后需整體更換模塊,單次維修成本一定比傳統(tǒng)電驅(qū)系統(tǒng)高。

甚至,電驅(qū)總成更換工時時長也將超過純電平臺車型,這些都是需要用戶后期來買單的。

還有,在智能化賦能層面,N7必然選擇的戰(zhàn)術性妥協(xié)。

N7的中央超算SOA架構預留算力雙冗余設計,中低配車型標配8155芯片,高配車型標配8295芯片。

受限于價格,這也算是時下主流的設計策略。

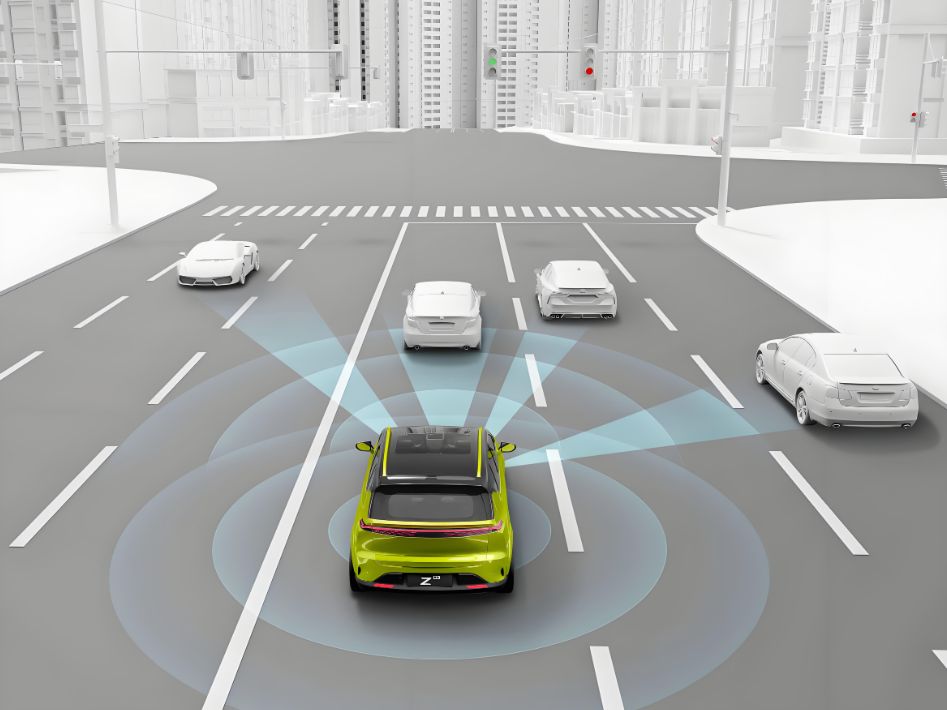

但高配車型依賴超聲波/毫米波雷達,低配采用純視覺方案,全系缺少激光雷達的策略,不僅會導致用戶實際體驗差異懸殊,還會讓整體體驗感欠佳。

特別是在大雨、濃霧等極端天氣下,因為激光雷達的缺失,對障礙物誤判率可能升高。

本質(zhì)上講,N7妥協(xié)之后的方案,與天演架構需兼容多動力形式,導致前機艙預留傳統(tǒng)動力系統(tǒng)安裝空間,限制了激光雷達、攝像頭等傳感器的集成位置選擇有關;

也與融合架構下,智駕系統(tǒng)的多攝像頭數(shù)據(jù)流需與動力控制信號共享帶寬,從而使得實際有效傳輸速率大概率被限制在800Mbps,影響端到端大模型的實時決策效率有關。

事實上,不難發(fā)現(xiàn),這些技術矛盾在N7車型上形成了典型特征:作為多動力平臺產(chǎn)物,其純電版本在核心指標上通過后天努力,可以進一步縮小與行業(yè)主流水平的差距。

但關鍵性能參數(shù)較專屬平臺車型存在的差距,則很難得到完全彌補。

簡單理解,一個人的身高一定會遺傳父母的身高,姚明的女兒姚沁蕾出生于2010年5月,15歲的她身高已超過1.9米。其

實,在我們身邊,孩子的身高超過父母身高的情況也比較普遍,但是想要一個普通身高的父母生出一個15歲就能達到1.9米的女兒,可能性則極小。

回到架構與產(chǎn)品的關系上來看,東風日產(chǎn)采取的這種“全兼容”的普通策略,在拓展產(chǎn)品線的同時,就已經(jīng)設定了純電性能的上限閾值。

當然,我們無意于去全面否定東風日產(chǎn)N7的產(chǎn)品價值,特別是對標價格之后。

在新能源領域,目前幾乎所有的合資品牌都處于“風雨飄渺”中。

東風日產(chǎn)至少還在通過“合資品質(zhì)+本土創(chuàng)新”的雙輪驅(qū)動,試圖講好一個“源自中國、面向世界”的全新樣本故事。

只是,正如文首所說,這都到了2025年,融合架構肯定應付不了全球最頂尖的中國新能源汽車市場,而這表明,東風日產(chǎn)的電動化轉(zhuǎn)型應該有一個更堅決的態(tài)度。

1.TMT觀察網(wǎng)遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網(wǎng)的原創(chuàng)文章,請轉(zhuǎn)載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網(wǎng)",不尊重原創(chuàng)的行為TMT觀察網(wǎng)或?qū)⒆肪控熑危?br>

3.作者投稿可能會經(jīng)TMT觀察網(wǎng)編輯修改或補充。